1,3 kilomètre

C’est la longueur qu’a perdue le glacier du Rhône, dans le Haut-Valais, en un peu plus d’un siècle. Cet été, les touristes ont sans doute visité pour la dernière fois la célèbre grotte taillée dans la glace: l’attraction aux arches bleues fond inexorablement, malgré les centaines de mètres carrés de bâches géotextiles étendues pour la protéger du soleil.

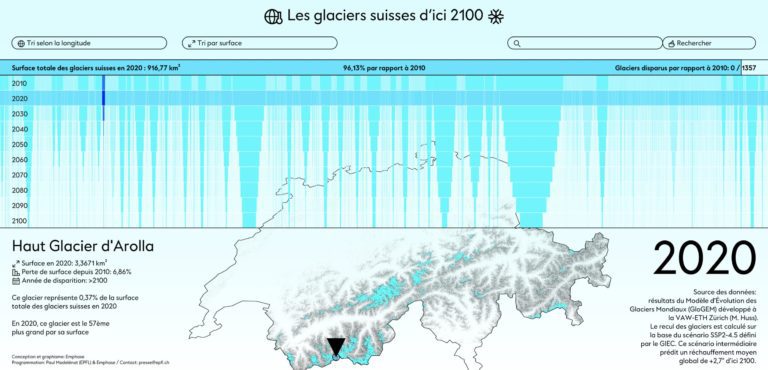

Le réveil est rude. Considéré comme immuable, notre paysage coiffé de blanc nous paraît soudain fragile. Même si la catastrophe est annoncée depuis des décennies, sa réalité nous prend malgré tout par surprise: une Suisse sans neige et sans glacier, c’est bien la transformation que nous suivons en direct, à l’échelle d’une vie humaine, puisque chaque année bat de nouveaux records. Celui de la chaleur estivale qui a fait fondre, l’an dernier, nos glaciers de 6% (soit trois kilomètres cubes de glace), alors que le chiffre de 2% était considéré par le passé comme une diminution «extrême». Et celui de la limite du zéro degré, puisqu’en août dernier l’isotherme du zéro a été mesurée à une altitude de 5298 mètres par un ballon météorologique au-dessus de la Broye. Du jamais vu en 150 ans d’observations scientifiques.

Mais si l’impact du changement climatique sur nos Alpes nous frappe, les glaciers ne sont que la pointe de l’iceberg, si l’on ose dire, d’un phénomène mondial. À l’heure actuelle, on estime que chaque kilo de CO₂ émis dans l’atmosphère entraîne la fonte de 15 kilos de glace. Et nos pôles, ces véritables climatiseurs de la planète, se liquéfient eux aussi à grande vitesse (voir ci-dessous). Ce printemps, les chercheuses et chercheurs débarqués en Antarctique n’ont pu que constater le désastre: 136’000 kilomètres carrés de glace ont disparu en douze mois. C’est plus de trois fois la surface de la Suisse. En cause, un réchauffement deux fois plus rapide que ce que prédisaient les modèles scientifiques, et qui entraîne un véritable cercle vicieux. Sans glace, l’océan n’est plus protégé par l’effet albédo de la neige qui réfléchit les rayons, et l’eau se réchauffe donc encore plus, empêchant la banquise de se reformer.

- Les glaces polaires, miroir de l’avenir sur Terre

- Le permafrost, une bombe silencieuse sous nos pieds

- À la découverte des écosystèmes glaciaires, des mondes en voie de disparition

- Des carottes comme autant de pages d’un livre d’Histoire

- Du blanc au bleu, la fonte des glaces change la couleur de l’or

- «Le Valais est un laboratoire idéal pour étudier les impacts du changement climatique»

- Possible futur

Conséquences dévastatrices

Face à la rapidité de cette évolution, la communauté scientifique tente d’alerter le public sur les dangers à venir. La fonte de telles étendues gelées fera monter le niveau des océans de plusieurs mètres, avec des conséquences dévastatrices pour les populations proches du niveau de la mer. De plus, l’arrivée massive d’eau douce et froide dans les courants océaniques perturbera gravement les systèmes météorologiques mondiaux.

Même les pays qui ont peu à craindre de la montée des eaux risquent des effets catastrophiques si leurs propres glaciers disparaissent. Alors que les canicules et les sécheresses sont de plus en plus sévères, la perte de l’eau glacière entraînera d’abord des inondations et des glissements de terrains liés à la fonte rapide, puis les rivières de montagnes se tariront. Une menace d’autant plus préoccupante que la Suisse produit la moitié de son électricité grâce aux barrages hydroélectriques. Sans parler de l’impact lié au tourisme de montagne, qui affecterait un pan majeur de l’économie.

Le constat est sans appel: face à un climat qui se dérègle de plus en plus violemment, l’humanité doit agir en urgence. La gravité de la situation est difficile à admettre, car même si nous cessions aujourd’hui de produire du CO₂, les glaciers de nos Alpes continueraient à fondre durant une longue période, tant ils sont incapables de résister au climat actuel. Seule une chute drastique des températures moyennes de 2 à 3 degrés pourrait leur faire reprendre du volume.

Il reste pourtant de l’espoir. Si l’humanité parvient à diviser par sept sa production de CO₂ d’ici 2030, elle stabilisera le réchauffement mondial à +1,5 °C par rapport aux températures préindustrielles. C’est l’objectif de l’Accord de Paris, qui nous laisserait encore une carte à jouer : de telles mesures pourraient préserver un tiers de la surface de nos glaciers les plus importants. C’est peu, pour des géants accrochés à nos montagnes depuis 12’000 ans. Mais c’est la seule option pour que nos cartes postales ne perdent pas un jour leur blancheur.

10 %

C’est le volume qu’ont perdu les glaciers suisses en deux ans, en raison d’un manque de neige record et d’étés très chauds. Au total, nos glaciers ont perdu 2,2 km3 de glace, l’équivalent de deux fois le lac de Bienne.

La rapidité de cette fonte est d’autant plus frappante qu’il avait fallu 30 ans à nos glaciers pour reculer d’autant, entre 1960 et 1990. Les modèles scientifiques prédisent une poursuite de cette fonte brutale dans les prochaines décennies, à moins que des mesures climatiques ne soient adoptées.

Les étendues blanches des pôles nous semblent lointaines. Pourtant, ces régions jouent un rôle crucial pour le maintien d’un climat global stable. Des millions d’animaux et de personnes dépendent de leur préservation pour leur survie, menacée par la montée des eaux due à la fonte des glaces de terre. Si celles du Groenland venaient à disparaître, les océans s’élèveraient de six mètres. Avec la perte de celles de l’Antarctique, cette élévation atteindrait 60 mètres de plus, redessinant totalement la carte du monde.

Certes, cela prendrait des centaines, voire des milliers d’années. Mais la tendance au recul se confirme, et même s’accélère. Elle touche l’ensemble des glaces sur Terre, appelé cryosphère, qui regroupe glaciers, banquises, permafrost et calottes polaires. Réalisées depuis 1979 par satellites, les mesures de superficie de la banquise (glace formée par solidification des couches supérieures de l’océan) sont un bon moyen de l’estimer. En 40 ans, l’Arctique a perdu près de la moitié de sa glace de mer. Et 2023 s’inscrit dans la continuité.

«Au mois de septembre, où la banquise arctique atteint son minimum, elle était à son cinquième niveau le plus bas jamais enregistré, décrit Julia Schmale, directrice du Laboratoire de recherche en environnements extrêmes de l’EPFL. Même s’il peut y avoir naturellement une grande variabilité d’un an à l’autre, la probabilité d’un Arctique dépourvu de glace de mer à ce moment de l’année avant le milieu du siècle est très élevée.»

La situation est plus préoccupante encore en Antarctique. Durant des décennies, les données montraient une augmentation annuelle de la superficie de la banquise, mais le phénomène semble s’inverser. Depuis deux ans, les scientifiques constatent un net rétrécissement. Enregistrée à mi-septembre — où elle est à son maximum — la surface de la glace de mer est en 2023 la plus faible de l’histoire des relevés. «Nous faisons face cette année à une étendue inhabituellement faible de la banquise, ce aux deux pôles. Pour l’Arctique, il est clair que c’est l’œuvre du changement climatique. Pour l’Antarctique, où les phénomènes sont plus contre-intuitifs, des recherches sont nécessaires pour l’affirmer. En tous les cas, c’est un vrai signal d’alarme!»

Julia Schmale. © Illustration par Laurence Piaget-Dubuis

Vital pour la stabilité du climat

Pourquoi le maintien de glace et de neige sur notre planète est-il si important? «D’abord pour une raison de physique pure, répond Julia Schmale. Les étendues gelées et blanches renvoient les radiations solaires vers l’espace, alors qu’un sol foncé les absorbe et se réchauffe. C’est ce qu’on appelle l’effet d’albédo. Sans ces surfaces claires, le changement climatique serait boosté.»

Les glaces de terre constituent les réserves d’eau douce de la planète (dont 70% rien qu’en Antarctique). De nombreuses populations dépendent de la neige stockée dans les montagnes en hiver, puis de sa mise à disposition par la fonte en été. Les zones polaires abritent également de précieux écosystèmes, qui assurent l’équilibre écologique. On parle souvent des ours polaires au Nord et des manchots au Sud, mais des espèces microbiennes spécifiquement adaptées à ces conditions cryosphériques et essentielles au réseau trophique sont également menacées.

Une glace au pluriel

Enfin, la disparition des glaces polaires a des conséquences non négligeables aux autres latitudes. « L’Arctique se réchauffe jusqu’à quatre fois — et l’Antarctique deux fois — plus vite que le reste du monde, explique la chercheuse. La différence graduelle de température avec les autres régions du globe tend donc à diminuer. Or, elle influence le déplacement des masses d’air et, par ricochet, le volume, la fréquence et la localisation des précipitations. Ce qu’il se passe aux pôles conditionne donc le temps qu’il fait ailleurs, y compris en Europe.»

Sans oublier l’impact sur les sociétés traditionnelles du Nord, dont toute la vie quotidienne et les habitudes se trouvent bouleversées, tient à ajouter Julia Schmale.

Pour les non-experts, toutes les glaces se ressemblent. Pour les scientifiques, elles sont multiformes, rendant leur étude complexe. La taille de la banquise, par exemple, dépend des saisons, s’étendant sur la mer en hiver lorsque le froid et la nuit permanente s’installent, puis rétrécissant au retour du jour perpétuel, «instaurant un mouvement de respiration sur toute une année», dépeint Julia Schmale. Provenant d’eau de mer, elle est salée et regorge de micro-organismes vivants. Tant en Arctique qu’en Antarctique, elle joue ainsi un rôle prépondérant dans la chaîne alimentaire.

Ce qu’il se passe aux pôles conditionne le temps qu’il fait ailleurs, y compris en Europe.”

La neige, un élément clé

La glace de terre répond à une tout autre dynamique. Glaciers et calottes sont façonnés par les dépôts de neige à la surface et se composent d’eau douce. Leur mouvement prend la forme d’une coulée lente, le poids de la glace accumulée sur le haut poussant le tout vers la langue et les bords. Modelée au fil d’un temps long, la glace est ancienne et épaisse — jusqu’à trois kilomètres au Groenland et quatre en Antarctique. La hausse des températures tend à faire fondre le sommet, créant en dessous des voies d’eau qui accélèrent la perte de masse glaciaire.

«Impossible de comprendre les processus à l’œuvre au sein de la cryosphère sans étudier la neige», insiste pour sa part Michael Lehning, directeur du Laboratoire des sciences cryosphériques de l’EPFL. La neige est le principal acteur de l’effet d’albédo. Et suivant ses interactions avec les éléments en présence (glace, eau, vent, température, nature du terrain ), elle peut changer radicalement une situation. «Une pure étendue de glace, un lac gelé par exemple, est plutôt sombre, illustre le chercheur. Elle absorbe les radiations solaires, se réchauffe et fond. Il suffit qu’une fine couche de neige s’y dépose pour que les rayons soient réfléchis. La surface reste alors froide et la glace peut s’épaissir.» L’épaisseur de la couche de neige joue également un rôle. Son poids peut pousser un pan de banquise vers le bas, laissant l’eau s’infiltrer par les côtés et détremper la neige, qui gèle à nouveau. C’est un mécanisme important de formation de la glace de mer en Antarctique. Si la glace en dessous est fine, la neige agit plutôt comme une couverture isolante, empêchant au contraire la banquise de s’épaissir. C’est ce qu’il se passe surtout en Arctique. Autant d’illustrations de la complexité des mécanismes à l’œuvre… «La neige est une clé de compréhension de tous ces phénomènes. Or, ce paramètre est encore souvent négligé dans les études et les modèles», regrette Michael Lehning.

Comprendre est une chose essentielle, agir en est une autre. Les deux chercheurs s’accordent: impossible de limiter les impacts de ces bouleversements et préserver la cryosphère sans réduire drastiquement nos émissions de CO₂.

Impossible de comprendre les processus à l’œuvre au sein de la cryosphère sans étudier la neige”

La glace bleue de l’Antarctique cartographiée du ciel

La glace bleue de l’Antarctique est riche en informations pour les scientifiques, mais ne représente qu’environ 1% du continent. Un outil utilisant l’intelligence artificielle permet de la cartographier sur la base de données satellitaires.

Rien ne semble davantage monochrome que l’Antarctique: plus de 14 millions de km2 de blanc, de glace et de froid. Par endroits pourtant émergent quelques touches bleu clair, offrant un contraste saisissant et l’occasion pour les rares personnes s’y rendant de ramener un cliché de toute beauté. Mais ces nuances azurées représentent, pour certains scientifiques, l’indice d’un trésor relâché par ces hectares de glaces en apparence inertes: des météorites.

La glace bleue est ancienne, témoin d’une époque qui remonte à certains endroits à plus de 2 millions d’années. Habituellement enfouie sous des centaines de mètres de glace, elle se forme dans des endroits où la couche continentale est plus élevée et où des phénomènes d’abrasion de surface font apparaitre ces couches formées en profondeur. Ces zones sont très recherchées par les glaciologues puisqu’elles permettent un accès à cette couche ancienne sans carottage profond et qu’elles recèlent des météorites, riches en information sur l’espace, ainsi que des roches terrestres difficiles d’accès. «Environ deux tiers de toutes les météorites récupérées sur Terre proviennent des zones de glace bleue de l’Antarctique», souligne Veronica Tollenaar, chercheuse invitée au Laboratoire de science computationnelle pour l’environnement et l’observation de la Terre (ECEO) et doctorante à l’Université libre de Bruxelles. Les BIA pour «Blue Ice Areas» ne représentent pourtant qu’à peine plus de 1% de toute la surface de l’immense continent de glace. On comprend donc aisément qu’une carte précise de ces zones de glace bleue permettra de faire gagner un temps précieux aux chercheurs.

Un modèle d’apprentissage profond sur la base de données satellitaires

Sur la base de données de plusieurs satellites, la chercheuse a entraîné un modèle d’apprentissage profond à reconnaître avec certitude les zones convoitées. «Nous avons utilisé la rétrodiffusion radar, la morphologie de la surface, l’élévation et la réflectance multispectrale (une technologie utilisée pour isoler une seule longueur d’onde).» La prise en compte de toutes ces données permet de ne plus être dépendant, comme l’étaient les précédentes tentatives de cartographie, des biais liés au changement de la couverture de neige, des conditions liées au capteur telles que les angles d’illumination solaire, ou de la couverture nuageuse. Pour l’entraînement du modèle, les scientifiques ont utilisé un ensemble de données existantes, mais floues sur les contours de la BIA. L’intelligence artificielle a permis d’éliminer une grande partie du bruit et a été optimisée sur la base d’un ensemble réduit de données de validation «sans bruit», étiquetées à la main.

«Plusieurs laboratoires de l’EPFL travaillant sur la neige et la glace, ainsi que sur les météorites se montrent intéressés à utiliser cette cartographie», souligne Devis Tuia, responsable du Laboratoire ECEO.

Cécilia Carron

Le permafrost, ou pergélisol en français, est une couche de terre, de roches ou de sédiments, qui reste constamment à une température inférieure à 0°C. Peu connu du grand public, il occupe pourtant 22 % — soit près du quart — de la surface terrestre. Il s’étend principalement au Nord, soit au Groenland, au Canada, en Alaska et en Russie. On le trouve aussi en haute montagne, au-dessus de la ligne de végétation. En Suisse, il concerne 5 à 6% du territoire. Directeur du Laboratoire des sciences cryosphériques de l’EPFL, Michael Lehning nous en explique les enjeux.

Quels sont les risques principaux liés à la fonte du permafrost?

La préoccupation majeure concerne les zones polaires et les énormes quantités de carbone et de méthane, deux puissants gaz à effet de serre, que contiennent ces types de sol. Leur rejet dans l’atmosphère serait une catastrophe du point de vue climatique. De plus, le pergélisol de ces régions contient des bactéries et microbes congelés depuis des milliers d’années et qui pourraient se réveiller, ainsi que potentiellement d’importants stocks de mercure, tout cela dans des proportions et avec des conséquences qui restent à étudier.

Château d’Oex. © Laurence Piaget-Dubuis

Quelles quantités de CO₂ et de méthane exactement pourraient être relâchées?

Le permafrost des régions polaires est essentiellement composé de marais et tourbières, où l’humidité et une dégradation de la végétation fortement ralentie par le froid offrent les conditions anaérobiques idéales pour le stockage de carbone. La quantité de CO₂ et méthane y est estimée à environ deux fois celle actuellement dans l’atmosphère. C’est donc gigantesque, et leur relâchement amplifierait encore le réchauffement. Mais les dynamiques à l’œuvre ne sont pas encore bien comprises, notamment pour ce qui est des mécaniques de compensation naturelle. Car ces rejets permettront à toute une nouvelle végétation de se développer, qui en fixera ainsi une partie. Mais dans quelle mesure exactement? À ce stade des connaissances, nous pensons que la fonte du permafrost va globalement amplifier les effets du changement climatique.

Est-il exact que la fonte se produit bien plus rapidement que prévu?

Oui, les premiers modèles climatiques prévoyaient un tel dégel vers 2090! Cela illustre à quel point les dynamiques de ces terres gelées sont plus difficiles à prévoir, avec une plus grande marge d’incertitudes, que celles des glaciers, dont les évolutions sont plus visibles. Étudier le permafrost est complexe, non seulement parce que tout se passe de manière souterraine et en profondeur, mais aussi en raison de son étendue. En sonder une portion ne dit pas de quoi il est globalement composé, ni n’en donne une idée complète.

Étudier le permafrost est complexe, non seulement parce que tout se passe de manière souterraine et en profondeur, mais aussi en raison de son étendue”

Qu’en est-il dans les régions alpines?

Les problèmes sont liés à la perte de stabilité des terrains, qui sont, en Suisse, étroitement surveillés, tout comme les infrastructures (bâtiments, canalisations, barrages, stations téléphériques ou électriques). Si un danger se profilait, des signes tels que des fissures, par exemple, nous alerteraient immédiatement. Pour ce qui est de gros éboulements catastrophiques, le risque n’est jamais de zéro, mais ils ne sont typiquement pas de ceux potentiellement déclenchés par le recul du permafrost alpin, qui ne touche que des couches peu profondes. Sa fonte, associée à de plus fortes précipitations, va surtout rendre une partie des roches plus mobiles, avec des glissements de terrain, des chutes de roches et des flux plus importants de sédiments vers l’aval et les lits de rivières. C’est un problème plus graduel, mais à la source de nombreux dégâts potentiels.

Tout commence avec un petit grain de poussière. Apportée par le vent, une particule de suie ou autre concrétion corpusculaire se pose sur la glace. À peine arrivé, ce nutriment réveille des microorganismes — bactéries, algues, champignons — en dormance sous la surface. À mesure que leur métabolisme produit de la matière organique en plus, le grain de poussière grandit, absorbe un peu plus de lumière et s’enfouit un peu plus profondément dans la glace fondue. Les petites flaques ainsi formées se remplissent d’eau riche en nutriments, et la croissance du phénomène s’accélère. Il en résulte un écosystème dans une flaque, ou «cryoconite» — une démonstration fascinante de la manière dont les paysages glaciaires déterminent et sont déterminés par de microscopiques résidents.

La glace couvre un dixième de la surface terrestre. Pourtant, nous avons à peine commencé de cataloguer les myriades d’espèces qui peuplent ces habitats gelés, explique Tom Battin, directeur du Laboratoire des écosystèmes fluviaux à l’EPFL. «Les glaciers sont nos châteaux d’eau, et les rivières qui en découlent sont les robinets d’eau douce dont dépendent des centaines de millions de personnes. Mais ils sont bien plus que cela. Il est grand temps que nous comprenions tout ce que nous perdons quand la glace fond: quelles espèces y vivent, quelle biodiversité est sur la sellette? Pour cela, nous devons recenser en détail la biodiversité locale.»

Dessous, dessus et dans la glace, la vie

Il y a encore quelques décennies, les glaciers étaient souvent absents des manuels d’écologie. Aujourd’hui, on sait qu’ils grouillent de vie microbienne. À la surface, bactéries, algues et champignons profitent de la belle saison. Parfois visibles à l’œil nu, tels les cryoconites ou «neige rouge», ils emploient une variété de stratégies pour tirer parti de l’énergie solaire. En profondeur, l’écoulement continu du glacier broie le substrat rocheux dans des «usines à minéraux» qui fournissent une source d’énergie à certaines bactéries. Dans la glace, souvent à des kilomètres de profondeur, des microbes forment des poches de vie dans un réseau tridimensionnel où circule une saumure liquide.

Pendant un peu plus de 20 ans, Tom Battin s’est penché sur les écosystèmes microbiens glaciaires. Il a récemment dirigé le premier recensement mondial de la diversité des microorganismes dans les cours d’eau issus des glaciers. Un travail qui l’a entraîné aux quatre coins du monde avec un réseau de scientifiques. «Avec l’appui de la Fondation Nomis, nous avons pu échantillonner les glaciers des Amériques, de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de la Nouvelle-Zélande, explique-t-il. En conjuguant phylogénie et méthodes de pointe en biologie moléculaire, nous avons élaboré une base de données unique. Elle nous a permis d’identifier des modèles valables à l’échelle mondiale et, pour la première fois, offre un panorama complet de ces écosystèmes en danger. Cela change tout.»

Illustration par Laurence Piaget-Dubuis

Les répercussions de la fonte des glaces

En étudiant les microorganismes des écosystèmes glaciaires, les scientifiques espèrent mieux comprendre leurs stratégies pour collecter de l’énergie dans l’un des environnements les plus difficiles de la planète. Ils font face à des températures négatives, à la pénurie de nutriments et à des cycles répétés de gel et de dégel. «Les espèces des glaciers présentent un métabolisme très flexible, qui leur permet de passer d’un mode photoautotrophe, pour profiter de la lumière solaire, à hétérotrophe, pour consommer du carbone organique. Dans le même temps, les chimiolithoautotrophes tirent leur énergie des composés inorganiques.»

En transformant les composés inorganiques (carbone, azote et sulfure) en molécules plus facilement disponibles, ces microorganismes fournissent des nutriments vitaux à une chaîne alimentaire qui se complexifie à mesure que l’on va en aval. «Le point le plus important, c’est que la biodiversité s’homogénéise lorsque les glaciers fondent, explique Tom Battin. Le phénomène s’accentue alors que les microbes, algues et invertébrés spécialisés sont remplacés par des organismes généralistes qui remontent le courant et colonisent les zones libres de glace.»

Avec cette disparition, nous perdons un potentiel génétique encore méconnu, qui pourrait profiter à l’humanité. «Les entreprises de biotechnologies sont intéressées à prospecter ces bactéries, par exemple pour identifier des enzymes à même de catalyser des réactions chimiques à basse température. On pourrait ainsi améliorer le rendement de certains processus industriels en baissant la température requise. On espère également trouver de nouveaux antibiotiques dans ces environnements vierges et retirés.»

La glace, ce n’est pas que de l’eau gelée, mais aussi le lieu d’un biome complexe.”

Relever le défi sur Terre et au-delà

C’est pour cela que des projets cherchent actuellement à sauvegarder ces microorganismes dans des biobanques, explique Ianina Altshuler, qui travaille sur les écosystèmes du permafrost. La tâche est complexe, poursuit-elle: «Nous ne sommes capables de préserver qu’un petit pourcentage des espèces microbiennes, environ un pour cent.» Il est tout aussi ardu de faire l’inventaire des microorganismes actifs dans leurs niches cryosphériques. «C’est un vrai défi de les identifier dans leur écosystème, par exemple à l’intérieur des veines saumâtres du permafrost, parce qu’ils sont si peu nombreux comparé aux microorganismes morts ou dormants tout autour dans le substrat.»

L’étude de ces écosystèmes microbiens, directement dans leur habitat hostile, pourrait un jour s’avérer précieuse afin de mener des recherches beaucoup, beaucoup plus loin. «On pourrait exploiter les environnements cryosphériques terrestres pour tester des instruments destinés à être embarqués dans des missions de recherche de la vie sur Mars ou Encelade, la lune océanique glacée de Saturne», explique Ianina Altshuler. Avec une équipe de scientifiques, elle a participé au développement d’un système semi-automatique de détection de la vie. Il peut collecter et analyser des échantillons environnementaux pour identifier des traces d’activité biologique. Conçu pour être intégré sur un rover lunaire, l’instrument a fait ses preuves dans l’extrême arctique canadien.

Former la prochaine génération de scientifiques de la cryosphère

En attendant, les scientifiques continueront d’étudier les écosystèmes glaciaires ici, sur Terre. «Dirigé en collaboration avec des partenaires danois, allemands, français, autrichiens et britanniques, le projet ICEBIO a pour objectif de former une génération de scientifiques conscients que la glace, ce n’est pas que de l’eau gelée, mais aussi le lieu d’un biome complexe, explique Tom Battin. En étudiant les boucles de rétroaction à petite échelle et leurs implications à grande échelle, les participants vont tenter de prédire comment ces écosystèmes évolueront à mesure que le climat se réchauffe.» Dans ce cadre, il supervise deux thésards financés dans le cadre du réseau doctoral ICEBIO Marie Skłodowska-Curie.

Les doctorants ont effectué des travaux de terrain au Tadjikistan, au sein de l’expédition PAMIR de l’Institut polaire suisse. Plus près de chez eux, ils ont carotté les glaces de cinq glaciers valaisans et échantillonné les cours d’eau qui en sont issus, afin de comparer les espèces présentes. Un processus fastidieux, entre journées de mesures sur le terrain et mois de travail en aval, pour extraire et séquencer l’ADN, ainsi que pour analyser les données avec des outils bio-informatiques. Dans l’intervalle, un autre projet a pour objet l’exploration des cours d’eau. Il s’agit de mieux comprendre les chrysophycées, des algues unicellulaires qui forment de véritables forêts et qui, grâce à leurs caractéristiques biophysiques uniques, sont particulièrement bien adaptées aux flux turbulents qui hébergent de grandes quantités de bactéries.

Il y aurait de nombreux avantages à bénéficier d’une image plus détaillée des processus microbiologiques de la cryosphère. Cela pourrait offrir un meilleur aperçu du verdissement des écosystèmes postglaciaux, tel que l’observent de plus en plus souvent les écologistes. À mesure qu’ils fondent, les glaciers mobilisent moins de matériaux. Les eaux, moins troubles, laissent plus facilement passer la lumière incidente. Cela rend le lit de la rivière plus hospitalier pour les producteurs primaires. C’est ainsi qu’apparaissent de véritables «oasis vertes», quand les organismes phototrophes (capables de photosynthèse) remplacent les chimiolitho-autotrophes (qui minent les minéraux). L’un des rares cas de transition d’un écosystème gris à un écosystème vert qui ne réjouit pas les scientifiques.

Glacier Diavolezza. © Laurence Piaget-Dubuis

Il y a peu de chances que le marc de café prédise véritablement l’avenir. En revanche, les glaces, elles, racontent bien le passé. Les «lire», tel un grand livre d’histoire, est d’ailleurs devenu une science. La paléoclimatologie, c’est son nom, est même la seule à savoir décrypter des pages blanches, la carotte de glace étant l’un de ses outils principaux, avec l’étude des sédiments marins ou lacustres, les anneaux d’arbres, les concrétions calcaires ou les coraux. Développé dans les années 1950-60, cet outil a révolutionné la compréhension du climat.

Une carotte est un échantillon de glace pris à la verticale sur un glacier ou une calotte polaire. D’une dizaine de centimètres de large, il est prélevé à l’aide d’une foreuse électromécanique ou thermique selon les caractéristiques du glacier et la profondeur à atteindre. Plus on creuse, plus on remonte le temps. Car la glace, c’est d’abord de la neige qui se densifie et s’accumule sur des centaines de milliers d’années.

De chacune des époques traversées et des conditions climatiques qui y régnaient elle garde ainsi la mémoire et les traces, sous la forme de petites bulles d’air et de résidus de matière piégés au sein des cristaux.

Ces bulles, c’est le graal des climatologues. Au milieu du XXe siècle, on suspectait que les quantités de CO₂ atmosphérique avaient fortement fluctué au fil du temps. Mais le lien de ce gaz avec le climat et ses évolutions n’avait pas encore de base solide. Il a pu être établi avec certitude grâce à ces minuscules portions d’air en provenance directe du passé. Leur analyse permet d’identifier la nature et les proportions des gaz présents dans l’atmosphère et de comparer leur évolution avec celle des températures moyennes de chaque époque, reconstituées grâce à la composition isotopique de la glace.

À ce jour, les carottes les plus profondes ont été prélevées à plus de 3 kilomètres. Les plus anciennes remontent à 130’000 ans au Groenland et à 800’000 ans dans l’Antarctique. Les données qu’elles fournissent aident à mieux comprendre la mécanique du climat terrestre et prédire son évolution future.

Avec la fonte accélérée des glaciers, de précieuses données sont ainsi en train de disparaître. Face à cette urgence, des scientifiques, dont Jérôme Chappellaz, paléoclimatologue à l’EPFL, ont lancé une initiative internationale, Ice Memory, visant à préserver ce patrimoine en créant une banque mondiale d’archives glaciaires. Depuis 2016, des carottes sont prélevées sur des glaciers de différentes régions du monde. Elles seront prochainement stockées dans un sanctuaire en Antarctique à l’attention des générations de scientifiques du futur.

C’est inéluctable, le changement climatique aura de lourdes conséquences économiques et sociales. Ainsi, une étude parue dans Nature Communications fin septembre estime l’ardoise des événements extrêmes consécutifs au changement climatique à 143 milliards de dollars par an au niveau mondial. Cependant, il n’est pas évident d’avoir une évaluation exhaustive ni de distinguer la part attribuable à la seule fonte des glaces et des glaciers, tant les paramètres sont imbriqués les uns dans les autres. Si l’on veut être prospectif, s’ajoutent les différents scénarios de réchauffement qui peuvent faire varier les chiffres du simple au double. On peut toutefois explorer quelques secteurs qui seront inévitablement affectés.

La fin des barrages?

Moins de glace, cela veut dire plus d’eau. Le premier secteur qui sera indéniablement touché par les ruissellements glaciaires est celui de l’énergie. En particulier dans les pays comme la Suisse, où plus de 50% (52,8% en 2022) de l’électricité est produite par la puissance hydraulique. Si nos centrales hydroélectriques sont principalement alimentées par les pluies et la fonte des neiges, depuis quelques décennies s’y ajoutent les larmes des glaciers. Leur contribution n’est pas anodine: 3 à 4% de la production, soit 1 à 1,4 TWh par an, selon une étude parue en 2018 dans le journal Renewable Energy. Menée par l’Université de Lausanne, avec la participation notamment du Laboratoire des constructions hydrauliques de l’EPFL, elle apporte une première quantification régionale de la part de la production hydroélectrique alpine, qui repose directement sur les eaux perdues par les glaciers.

Mieux, elle simule ce qui pourrait advenir à la fin du siècle. Cette part devrait se réduire substantiellement d’ici à 2040-2060, période à laquelle la contribution glaciaire commencera à décliner. Au cours des deux décennies suivantes, 2070-2090, les scientifiques anticipent une réduction équivalente à 1 TWh par an. La seule exception est la contribution aux installations le long du Rhône. Aujourd’hui, le dégel du glacier contribue entre 6,4 et 8,6% à la puissance de production et sa diminution n’interviendrait que vers 2070-2090.

Comme on parle du «peak oil », il y aura donc le «peak water». Une étude au niveau mondial, réalisée par l’ETH Zurich, montre que pour la moitié des 56 bassins versants glaciaires à grande échelle, ce pic a déjà été franchi. Au Pérou par exemple, la facture du retrait des glaciers pour le secteur énergétique est déjà arrivée: elle est estimée à environ 740 millions de dollars par an, avec une réduction de 11 à 15% de la production d’électricité. En Suisse, la majorité des petits glaciers a déjà atteint ce point de bascule. Il serait toutefois possible de retarder la perte d’eau douce en remplaçant la fonction de réservoir des glaciers par des barrages qui retiennent l’eau durant les périodes de précipitations. Jusqu’à 683 lacs potentiels d’une superficie supérieure à 5000 m2 et d’une profondeur supérieure à 5 m pourraient ainsi émerger à travers les Alpes suisses avec la disparition complète des «neiges éternelles».

En effet, les lits des glaciers disparus — essentiellement d’Aletsch, du Gorner, de Grindelwald, d’Hüfi, de Roseg, de Trift et du Rhône — libéreront des sites pour construire de nouveaux barrages et des lacs d’accumulation. Mais à quel prix? Le coût d’exploitation de ces nouvelles ressources sera non seulement financier, mais également environnemental, car la plupart de ces réservoirs potentiels sont situés dans des zones naturelles.

Considérés comme des châteaux d’eau, les glaciers, en fondant, vont aussi profondément perturber les systèmes hydrologiques en aval avec des conséquences importantes sur les populations des montagnes et au-delà. Les changements physiques de la cryosphère auront des impacts indéniables sur les conditions socio-économiques, les moyens de subsistance, les infrastructures et les conditions de vie. Le régime des eaux affecte autant l’agriculture, l’élevage, la pêche, la foresterie que l’approvisionnement en eau potable jusqu’en milieu urbain.

Des débits catastrophiques

Quel pays pourra lutter contre les risques accrus de catastrophes naturelles telles que les inondations, les coulées de débris et les glissements de terrain? Dans les régions de montagne, entre 1985 et 2014, inondations, avalanches et glissements de terrain, ainsi que d’autres stress climatiques ont entraîné des pertes économiques considérables évaluées à 45 milliards de dollars dans la région de l’Hindu-Kush, 7 milliards de dollars dans les Alpes européennes et 3 milliards de dollars dans les Andes.

Les inondations par débordement de lacs glaciaires sont particulièrement redoutées. Ce phénomène se produit lorsqu’un barrage naturel retenant un lac issu de la fonte du glacier cède et libère soudain des quantités phénoménales d’eaux capables d’anéantir des vallées entières. En 1985, une centrale hydroélectrique d’une valeur de 1,3 million de dollars a ainsi été détruite au Népal. Début octobre 2023, plus de 70 personnes ont péri à la suite du débordement du lac Lhonak, au pied d’un glacier sur le mont Kangchenjunga, en Inde. Il a provoqué des destructions jusqu’à plus de 120 km en aval. Dans le monde, 15 millions de personnes seraient menacées, selon un article paru dans Nature Communications en février dernier, principalement dans les plaines de l’Himalaya (62%), les Andes et les Alpes, dont 727’000 personnes en Suisse.

Bleu, gris, vert

Cela peut paraître futile, mais ça vaut son pesant d’or. La carte postale de la montagne suisse estivale en trois couleurs — le ciel, l’herbe et le glacier — deviendra plus terne quand les géants dévoileront leurs lits de roches. On passerait du bleu, vert, blanc au bleu, vert, gris. Ce n’est pas tant la Poste qui sera touchée — il y a belle lurette que les cartes postales n’ont plus la cote — mais l’industrie du tourisme. Reste à savoir dans quelle mesure. Une thèse réalisée au Laboratoire d’économie urbaine et de l’environnement de l’EPFL en 2012 s’est penchée sur les vulnérabilités du tourisme en Suisse à l’heure du changement climatique. Si l’enneigement est issu des précipitations, la multiplication des lacs de montagne pourrait augmenter l’attractivité de certains lieux. D’autant plus que la montée générale du mercure favorise une migration estivale vers des altitudes plus élevées. A contrario, l’augmentation des risques naturels dus à l’instabilité des sols à cause notamment du dégel du permafrost pourrait refroidir les touristes.

Les glaciers permettent aussi aux skieurs d’anticiper et de prolonger la saison de glisse. Quoique. Sur fond de travaux controversés sur les glaciers en Autriche et en Suisse, la coupe du monde de ski alpin 2023-2024 a mal débuté. Bien qu’agendé à Zermatt deux semaines plus tard que l’an dernier — une météo trop clémente avait entrainé l’annulation des épreuves en 2022 — les fortes chutes de neige et un vent violent ont cette année eu raison des compétitions de novembre. Si les retombées publicitaires à plusieurs dizaines de millions sont encore là, combien de temps les organisateurs pourront-ils encore croire que 2022 et 2023 étaient des années exceptionnelles?

Libérations non conditionnelles

La fonte des glaciers impactera non seulement les quantités d’eau, mais aussi sa qualité. Ils stockent dans leur manteau neigeux des substances chimiques tels que les polluants organiques persistants qui se retrouveront progressivement libres. Ainsi, les scientifiques ont attribué directement à la fonte du glacier d’Oberaar la présence de polluants tels que les polychlorobiphényles (PCB) et le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) dans le lac Oberaar, dans le canton de Berne, dans les années 90. On évoque aussi le risque de libération de micro-organismes congelés qui pourraient affecter les écosystèmes ou la santé.

L’autre menace vient des pôles. Les océans et le pergélisol renferment une quantité énorme de méthane (un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO₂) qui serait libérée en un temps relativement court. Ceci accélérera d’autant le réchauffement climatique et ses conséquences. L’impact tant sur la production agricole, l’urbanisme que la santé se fera sentir essentiellement dans les pays en développement. Gail Whiteman, professeur à la Rotterdam School of Management, a quantifié l’impact économique de ce relâchement de méthane à… 60’000 milliards de dollars pour l’économie mondiale. C’était en 2012.

Un monde inondé

Enfin, la fonte de tous les glaciers de montagne du monde n’élèverait le niveau des océans que de quelques centimètres. Mais c’est véritablement la fonte de l’Antarctique qui submergerait les côtes et menacerait de nombreuses villes telles que Paris, Londres ou Berlin avec une élévation de quelque 60 mètres. Certes, contrairement aux films catastrophes, il faudra plusieurs siècles pour que les glaces antarctiques disparaissent. Pas autant pour les glaces arctiques: la voie fluviale entre l’Asie et l’Europe s’ouvre de plus en plus longtemps au cours de l’année. La «route du Nord» réduit de 7000 km la distance entre l’Asie et l’Europe, qui passe de 22’000 km à 15’000 km. La région attise aussi la convoitise pour ses ressources halieutiques et gazières. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle?

ALPOLE, le pôle de recherche sur l’environnement alpin et polaire

Situé à Sion en plein cœur du campus d’EPFL Valais Wallis, ALPOLE a pour objectif de devenir un pôle d’excellence de portée internationale dans la science et l’ingénierie de l’environnement alpin et polaire. Les recherches menées à ALPOLE portent sur l’étude des changements climatiques à haute altitude et haute latitude, sentinelles du changement climatique. Des questions particulièrement pertinentes dans le contexte actuel.

Les environnements alpins et polaires, extrêmement sensibles, subissent des altérations rapides. Les effets en cascade vont au-delà des aspects liés à la nature, touchant les environnements construits, comme l’agriculture, le tourisme, la planification des infrastructures et la gestion des paysages.

Un défi majeur est, et sera, la compréhension et la prévision des impacts induits par le climat sur l’environnement, ainsi que les adaptations à ces impacts. Les Alpes valaisannes offrent un formidable terreau pour mener des études et des recherches.

Inauguré il y a un an, le bâtiment d’ALPOLE accueille huit laboratoires de l’EPFL, nouvellement créés pour la majorité, pour un total de 150 à 180 scientifiques hautement qualifiés. À travers ses activités académiques et son orientation, il apporte en outre une base et un soutien solides à l’Institut polaire suisse, qu’il accueille entre ses murs. ALPOLE héberge également une partie des activités du Centre de microscopie électronique et la direction opérationnelle d’EPFL Valais Wallis.

Pour faire face au réchauffement de la planète, la politique, l’industrie et le monde académique devront développer de nouveaux modes de collaboration innovants. C’est ce que pense Jérôme Chappellaz, responsable de la chaire Ferring Pharmaceuticals Margaretha Kamprad en sciences de l’environnement à l’EPFL. Le directeur académique d’ALPOLE (le centre de recherche alpine et polaire de l’EPFL à Sion), considère le canton du Valais comme un laboratoire idéal pour étudier les impacts de la diminution des glaciers alpins et les solutions pour y remédier. Nous l’avons rencontré pour partager ses préoccupations et ses espoirs pour l’avenir, en Suisse et dans le monde.

Jérôme Chappellaz, y aura-t-il encore de la glace en Suisse en 2100?

Cela dépend de la quantité de gaz à effet de serre que nous émettrons dans l’atmosphère. Si nous stabilisons nos émissions et limitons le réchauffement à l’objectif de 1,5 °C fixé lors de la COP21 à Paris, alors environ la moitié des glaciers de montagne disparaîtront. Si nous continuons à émettre 40 milliards de tonnes de CO₂ par an, de nombreuses chaînes de montagnes, dont les Alpes, ne seront plus couvertes de glace. La période qui s’étend d’aujourd’hui à 2100 est une microtranche d’histoire. Ce que nous émettons aujourd’hui dans l’atmosphère y restera longtemps. Le système climatique a une inertie considérable: les glaciers du Groenland et de l’Antarctique ne sont pas encore en phase avec l’atmosphère actuelle. Ces systèmes sont lents et peuvent mettre des décennies, des siècles, voire des millénaires à réagir.

Quel serait l’impact concret d’une Suisse sans neige ni glace?

L’impact le plus évident est symbolique. Les Suisses sont habitués aux paysages alpins couverts de neige et de glace. Or les vallées sans glaciers deviendront largement dominantes. De manière plus pratique, nos réserves d’eau glaciaire hivernale ne seront plus disponibles pour alimenter les activités humaines telles que l’agriculture au printemps et en été.

Jérôme Chappellaz. Illustration par Laurence Piaget-Dubuis

Ne pourrions-nous pas construire davantage de barrages?

Oui, mais il se peut que nous ayons déjà atteint une limite en termes de vallées appropriées. De plus, le changement climatique n’affecte pas seulement la cryosphère: il modifie également le régime des précipitations. En Suisse occidentale, nous devrions assister à une diminution des précipitations estivales, une augmentation des événements pluvieux extrêmes et des sécheresses plus longues et plus intenses.

Diriez-vous qu’il est trop tard pour inverser la tendance?

2023 pourrait être la première année où les températures moyennes mondiales dépassent de 1,5 °C les niveaux préindustriels. Certes, il ne s’agit que d’une seule année. Mais l’objectif est fixé pour 2100! Sachant que les trajectoires des émissions de gaz à effet de serre ne vont pas en diminuant. Même pendant le COVID, les émissions mondiales de CO₂ n’ont diminué que de 5%, malgré de graves ralentissements économiques et des limitations des déplacements. Voilà qui remet les choses en perspective.

Il est donc difficile d’être optimiste.

Selon la métaphore du Titanic, où les passagers sont les citoyens, nous, scientifiques, sommes les vigies qui remarquent l’iceberg. Tant que les capitaines — nos gouvernements et les acteurs économiques fortunés — continueront à débattre pour savoir qui est le plus puissant et quelle musique doit être jouée dans la salle de bal, il n’y a aucune raison pour que nous ne heurtions pas l’iceberg.

Lorsqu’on se sent impuissant, on se convainc que le problème n’est pas aussi grave qu’il n’y paraît. C’est un instinct de survie.”

Comment pouvons-nous être sûrs que l’humain est responsable du réchauffement observé?

La science qui sous-tend l’effet de serre est bien connue. Le premier à avoir anticipé son existence, en 1824, était le célèbre mathématicien français Joseph Fourier. En 1861, l’Irlandais John Tyndall a mesuré l’absorption de l’énergie infrarouge par la vapeur d’eau et le gaz carbonique. Puis, en 1896, le Suédois Svante Arrhenius a calculé l’évolution de la température de surface. Il a été le premier à montrer que si l’on doublait la quantité de CO₂ dans l’atmosphère, la température moyenne de la terre augmenterait de 3 degrés.

Cette relation est toujours valable aujourd’hui.

Oui, mais cela ne veut pas dire que nous savons tout. Par exemple, comment l’excès de chaleur qui reste sur Terre est-il transformé, et à quelle vitesse? Les glaciers de l’Antarctique et du Groenland perdent de plus en plus de masse, mais nous ne savons pas encore dans quelle mesure ni quand des points de rupture pourraient être atteints. Si les langues glaciaires flottantes se rompent, nous pourrions assister à une augmentation importante du niveau de la mer. Ces processus sont en cours, dans les glaciers antarctiques de Pine Island et celui qu’on appelle «le glacier de l’Apocalypse», le glacier de Thwaites. Il a un potentiel de faire monter le niveau des mers de 15 mètres.

Que répondez-vous à ceux qui affirment que le climat a toujours changé?

C’est un faux débat. La question est: à quelle vitesse et avec quelle amplitude ce réchauffement se produit-il ? Et quelle est la capacité de l’humanité à s’adapter à ces changements? Au cours de ce siècle, la température pourrait changer de 5 °C. Débuté il y a 20’000 ans, le dernier grand réchauffement naturel d’une telle amplitude a mis 10’000 ans à se produire. À l’époque, nous vivions en petites tribus mobiles qui pouvaient se déplacer vers de meilleurs environnements. Aujourd’hui, où pouvons-nous aller?

Au cours de vos expéditions, vous avez observé des transformations majeures aux pôles. Pouvez-vous nous donner des exemples?

En Antarctique, le plus grand changement a été la chaleur. La station antarctique française située à -67 degrés de latitude sud a connu des pluies en 2014, 2017 et l’année dernière. Et lorsqu’il pleut sur les poussins de manchots, dont la fourrure n’est pas imperméable, ils meurent de froid. À la station polaire franco-allemande du Svalbard, les chercheurs avaient l’habitude de traverser le fjord en skidoo en hiver. Aujourd’hui, ce n’est plus possible, car le fjord ne gèle plus. Les espèces de poissons de l’Atlantique Nord rentrent en compétition avec celles de l’Arctique. Cela a également un impact sur les populations humaines indigènes.

Quelles sont les solutions possibles?

Réduire les émissions de gaz à effet de serre! La géo-ingénierie pourrait aussi apporter des solutions en réduisant directement les niveaux de CO₂ dans l’atmosphère. Mais à l’EPFL comme ailleurs, on en est vraiment au stade du test de laboratoire. Et même lorsqu’il y a une percée scientifique, il faut des décennies pour mettre à l’échelle les solutions pour un déploiement dans le monde réel. Jusqu’à présent, nous n’avons pas trouvé de solution miracle.

Les preuves sont accablantes, et pourtant les sondages suggèrent que le climatoscepticisme est en hausse.

Pourquoi?

À mon avis, cela revient à notre réflexe naturel de déni. Lorsqu’on se sent impuissant, on se convainc que le problème n’est pas aussi grave qu’il n’y paraît. C’est un instinct de survie. Il serait intéressant que des chercheurs en sciences sociales nous donnent les clés de ce qui s’est passé au cours des quatre dernières décennies, depuis la publication du premier rapport du GIEC en 1990. Ce premier rapport indiquait qu’il était «probable» que l’activité humaine soit à l’origine du réchauffement climatique. Aujourd’hui, il est «certain». Des sceptiques, y compris de grands groupes industriels, se sont appuyés sur les premières conclusions pour soutenir que la science n’est pas encore établie. Cela jette le doute sur les résultats scientifiques.

Nous avons une responsabilité inter- générationnelle. Comment les descendants jugeront-ils les actions de leurs parents et grands-parents?”

Quelle serait une façon saine de gérer la situation?

La plupart des gens comprennent la situation, mais se sentent impuissants. Ils comprennent que se retirer dans une grotte et vivre en ermites ne changerait rien. Alors, faut-il terminer la vodka et danser notre dernière danse? Bien sûr que non. Nous avons une responsabilité intergénérationnelle. Comment les descendants jugeront-ils les actions de leurs parents et grands-parents?

Vous êtes le directeur académique d’ALPOLE, le centre de recherche alpine et polaire de l’EPFL. Quel rôle le centre doit-il jouer?

L’expertise d’ALPOLE couvre les phénomènes alpins de haute altitude jusqu’aux régions polaires, comportant des aspects physiques, chimiques et biologiques. Cette richesse nous permet de jeter des ponts entre les unités concernées. De plus, en Valais, nous disposons d’un terrain de jeu expérimental idéal.

Le défi consiste à motiver les chercheurs en sciences fondamentales à contribuer à des solutions pratiques. Nous devons créer une sorte de laboratoire local pour tester des idées bénéfiques pour la communauté locale avec des entreprises, des producteurs d’énergie et des politiciens. Je sens en Valais un désir d’évoluer au-delà du ski, du tourisme et du vin pour devenir un fer de lance de l’innovation scientifique pour s’adapter au changement climatique.

En supposant que nous parvenions à trouver un moyen de gérer les défis qui nous attendent, où voyez-vous les germes de cette solution aujourd’hui?

On en voit dans nos universités. Les étudiants disent clairement qu’ils ne veulent pas seulement être d’excellents ingénieurs doués en mathématiques et en robotique, mais qu’ils cherchent aussi à donner un sens à leur vie professionnelle en s’appuyant sur les défis planétaires. Pour eux, les entreprises qui gagnent des millions tout en ayant un impact négatif sur l’eau, les ressources naturelles et la paix sociale ne sont plus acceptables. C’est là que des écoles comme l’EPFL doivent prendre les choses en main. Nous marchons sur une corde raide. Si nous formons des ingénieurs pour développer les technologies du futur, nous devons aussi cultiver la responsabilité chez nos futurs scientifiques. Les deux ne sont pas incompatibles.

© 2024 EPFL / Emphase

Durant mes 50 dernières années, j’ai eu la chance de voir de mes yeux plusieurs glaciers, d’en parcourir certains avec mon appareil photo et mon sac à dos, de mesurer leur incroyable beauté mise en péril. J’ai été impressionnée par les immenses étendues bleues et le cycle magnifique de l’eau sous sa forme liquide, solide et gazeuse. Les montagnes ont été une source d’inspiration sans limites. Le silence, la végétation, les animaux, les espaces sauvages encore préservés, l’air pur, les paysages incroyables de notre pays ont marqué durablement ma vie. J’ai également constaté l’avidité des humains à exploiter les ressources sans relâche et notre incapacité à amorcer une transition intelligente, rapide et indispensable à notre survie et à la gestion des défis futurs.