La disparition des icebergs sauverait peut-être aujourd’hui le Titanic du naufrage. Mais ce n’est pas une bonne nouvelle. C’est la Terre qu’il faut gouverner aujourd’hui pour échapper à la catastrophe climatique et nos manœuvres rappellent celles du paquebot que l’on a cru insubmersible. On sait qu’on file vers le point de non-retour. Que pour stabiliser l’augmentation des températures à 1,5 degré, il faut viser la neutralité carbone de la planète en 2050. Or les engagements pris à cette heure par les Etats ne représentent qu’un cinquième des efforts qu’il faut consentir pour maintenir la trajectoire de 1,5°C d’ici à 2030. C’est l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui l’atteste dans son dernier rapport, publié à la veille de la COP26.

Le coup de barre doit être plus franc. On le sait. L’enjeu est de réduire puis de stopper le rejet des quelque 36 gigatonnes de CO2 envoyées chaque année dans l’atmosphère, comme ce fut le cas l’an dernier. D’un point de vue énergétique, cela signifie « un effort massif supplémentaire pour l’électrification propre, en doublant le déploiement des énergies solaires et éoliennes par rapport aux engagements climatiques annoncés; une expansion majeure des autres modes de production à faibles émissions, y compris l’utilisation de l’énergie nucléaire lorsqu’elle est acceptable; un développement considérable de l’infrastructure électrique et de toutes les formes de flexibilité du système, y compris l’hydroélectricité; une élimination progressive et rapide du charbon et une volonté de développer l’utilisation de l’électricité pour le transport et le chauffage », avance le rapport de l’AIE.

- Technologies éprouvées et projets disruptifs

- 20’000 ans de sécurité en perspective

- CROCUS, le réacteur à puissance nulle de l’EPFL

- En quête de la source d’énergie ultime

- « La fusion pourrait contribuer à fournir une base d’électricité stable pour le reste de l’histoire de l’humanité »

- Une transition à choix multiple

Le mot est lâché : « nucléaire ». Trente-six ans après la catastrophe de Tchernobyl, 11 ans après celle de Fukushima, l’atome revient comme faisant partie de la solution pour décarboner nos productions énergétiques. Sa constance, son abondance, son absence d’émissions de CO2 séduisent — tout en sachant que le risque d’accidents graves et l’élimination des déchets radioactifs, encore non résolus dans de nombreux pays, doivent être traités pour être acceptés.

Symptomatiquement, l’Union européenne a, début février, inclus le nucléaire et le gaz dans sa taxonomie d’investissements durables. Cédant respectivement à la pression française et allemande, elle n’a pas uniquement provoqué l’ire des défenseurs de la planète et des antinucléaires. Le sujet est d’autant plus sensible qu’il dépasse de loin les seuls aspects techniques. « L’analyse du risque nucléaire a contribué à construire les principes de gouvernance des risques. Car les résultats de l’analyse technique du risque (sûreté et sécurité nucléaire) ne suffisent pas à rassurer une grande partie de la population », explique Marie-Valentine Florin, directrice exécutive de l’International Risk Governance Center (IRGC), un centre de l’EPFL. Elle identifie quatre principaux obstacles qui perdurent autour du nucléaire : la peur de l’accident, le danger de prolifération et de sécurité, le problème lié aux déchets à long terme et le risque de dépendance vis-à-vis des pays producteurs d’uranium.

« En outre, comme on voit actuellement avec l’anxiété causée par la prise de contrôle par l’armée russe des centrales de Zaporijjia et Tchernobyl en Ukraine, les piliers de gouvernance établis par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sont essentiels pour créer les conditions de sécurité, qui elles-mêmes doivent contribuer à rassurer la population », indique la responsable. L’AIEA demande notamment que « le personnel d’exploitation doit pouvoir s’acquitter de ses tâches liées à la sûreté et à la sécurité, et pouvoir prendre des décisions sans pression indue. » « Gardons aussi à l’esprit le risque de ‘dual use’ de l’énergie nucléaire, précise aussi Marie-Valentine Florin. Celui-ci existera toujours car la technologie nucléaire fait l’objet d’enjeux géopolitiques, mais le risque doit pouvoir être contrôlé par l’application des normes techniques strictes et le respect des principes de bonne gouvernance politique incluant le bas niveau de corruption, la stabilité politique, l’efficacité du gouvernement et la compétence réglementaire. »

L’analyse du risque nucléaire a contribué à construire les principes de gouvernance des risques”

Décarboner le mix énergétique

« Le choix du mix énergétique est politique et conditionné aussi par les ressources et la volonté de chaque pays », ajoute encore Marie-Valentine Florin. « C’est une discussion très spécifique à chaque pays, souvent presque une histoire de religion, et tout cela n’est pas du tout productif au vu de l’évolution dramatique du climat », regrette Andreas Pautz, directeur du Laboratoire de physique des réacteurs et comportement des systèmes de l’EPFL. Rien qu’en Europe, les divisions sont profondes. Dans la foulée de l’accident de Fukushima, l’Allemagne s’est engagée à sortir de l’atome dans les dix ans. Elle va fermer cette année ses trois dernières centrales encore en activité, au risque de ne pas tenir ses engagements climatiques. A ses côtés, l’Autriche, le Danemark, le Luxembourg et l’Espagne notamment refusent l’option nucléaire dans le futur mix énergétique européen. Le peuple suisse a pour sa part accepté un moratoire sur la construction de toute nouvelle centrale atomique. « Une décision très émotionnelle, mais pas irrationnelle, car on peut l’expliquer », avance la directrice de l’IRGC.

A l’opposé, en Europe, la Bulgarie (où le nucléaire représente 40% de la production d’électricité), la République tchèque (37%), la Hongrie (48%), la Pologne, la Roumanie (20%), la Finlande (34%), la Slovaquie (53%), la Slovénie (38%) suivent la France (70%) dans sa volonté de miser sur une part de nucléaire pour décarboner leur mix énergétique. Des projets pour explorer de nouvelles pistes de centrales émergent tant en France qu’au Royaume-Uni, en Argentine ou aux Etats-Unis. Dans nombre de pays comme la Chine, la Corée du Sud, la Russie, la Turquie ou les Emirats arabes unis, tous actuellement engagés dans des projets de constructions, le sujet ne fait quasiment pas débat. « On peut y construire en 5 à 6 ans une centrale, dans les temps et les budgets impartis », assure Andreas Pautz.

Le choix du mix énergétique est politique et conditionné aussi par les ressources et la volonté de chaque pays”

Comparer les cycles de vie

Outre les aspects de volonté politique ou de sûreté et de sécurité, les détracteurs du nucléaire avancent la question des coûts, y compris en termes d’émissions de CO2 lors de la construction, le démantèlement ou l’extraction minière. « Son principal écueil me semble le manque de compétitivité face à la baisse constante des coûts du renouvelable », analyse Marc Vielle, collaborateur scientifique au Laboratoire d’économie urbaine et environnementale de l’EPFL. « On peut débattre longtemps des prix, tranche Andreas Pautz. C’est une question de perspective. L’examen des seuls coûts de production de l’électricité ne répond pas à la réalité. Les coûts supplémentaires liés à l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique, les coûts massifs du stockage nécessaire à l’équilibrage saisonnier de la production, l’immense consommation de matériaux pour l’éolien et le solaire et leur origine, tout cela doit être pris en compte afin d’arriver aux coûts réels de notre futur système énergétique. »

« Pour savoir si les bénéfices du nucléaire sont supérieurs aux coûts, ou l’inverse, il faudrait pouvoir comparer les différentes alternatives tout au long de leur cycle de vie et en fonction de leur localisation. Or les résultats des études de cycle de vie indiquent une grande variabilité, notamment selon les régions », résume Marie-Valentine Florin.

Quel que soit l’intérêt qu’il suscite, « l’avenir du nucléaire n’est pas rose », estime Marc Vielle. Pour d’autres raisons, Andreas Pautz n’est pas non plus très optimiste. « Je ne dis pas que le nucléaire est la solution, mais j’ai du mal à voir comment nous pourrons y arriver sans, estime-t-il. Si l’on considère que dans 30 ans le monde aura besoin de deux fois plus d’électricité, on aura besoin d’une source de base sans carbone qui fournit de l’électricité à hauteur d’au moins 20% pour compléter l’énergie solaire et éolienne. »

L’AIE a modélisé trois scénarios d’évolution de mix énergétique représentant les ambitions croissantes en matière de réduction des émissions de CO2 pour 2050. Le premier, le pire, prévoit la poursuite des stratégies en place (Stated Policies Scenario); le second suppose que les politiques annoncées sont mises en œuvre (Announced Pledges Scenario), le troisième suit le chemin de la neutralité carbone du secteur énergétique en 2050 (Net Zero Emissions). Dans les deux premiers, la part de l’électricité nucléaire, même si elle augmente en valeur absolue, passe de 10% aujourd’hui à 8% en 2050. En revanche, la part de l’énergie nucléaire — anticipant une cogénération d’électricité et de chaleur — augmente à environ 15% dans le troisième scénario. « C’est celui que l’on devrait mettre en œuvre pour limiter à 1,5°C le réchauffement, rappelle Marc Vielle. Mais les scénarios montrent aussi que l’on peut diminuer nos émissions sans recourir au nucléaire. Le nucléaire n’a jamais été un point clé au niveau mondial : beaucoup de pays s’en passent. Contrairement aux énergies fossiles. » ■

Si l’on considère que dans 30 ans le monde aura besoin de deux fois plus d’électricité, on aura besoin d’une source de base sans carbone qui fournit de l’électricité à hauteur d’au moins 20% pour compléter l’énergie solaire et éolienne”

La carte du monde de l’énergie nucléaire est le reflet d’options choisies par les pays il y a souvent plus d’un demi-siècle. Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 439 réacteurs sont aujourd’hui en activité dans 32 pays. Un quart se trouve en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), autant en Asie du Sud-Est (Chine, Japon, Corée du Sud), un cinquième en Europe de l’Ouest et un peu moins en Europe centrale et de l’Est (Russie, Ukraine). Le reste se situe essentiellement en Inde et au Proche-Orient. Le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) évalue l’électricité fournie par la puissance nucléaire à 2692 TWh (2020), ce qui représente 10% du total de 26 762 TWh.

Le parc des centrales n’est pas jeune, puisque plus de la moitié des réacteurs en service ont plus de 30 ans. Ils sont pour l’essentiel ce qu’on appelle des réacteurs de deuxième génération (années 1970 et 1980) ou de troisième génération (conçus dès les années 1990) avec un niveau de sécurité et de sûreté renforcé. En ce qui concerne les filières, comme les désigne le jargon, 70% sont des réacteurs à eau pressurisée (REP ou EPR en anglais), 14% des réacteurs à eau bouillante (REB), 11% des réacteurs à eau lourde (RLL).

Comment ça marche ? Comme une centrale à gaz ou à charbon, une centrale nucléaire produit de l’électricité à partir de la chaleur. C’est donc une centrale thermique qui, grâce à de la vapeur, fait tourner une turbine reliée à un alternateur qui produit du courant électrique. Cependant, la chaleur initiale n’est pas issue de la combustion de matières fossiles, mais de la fission (division) de noyaux atomiques. Le combustible d’une centrale atomique contient des atomes fissiles, c’est-à-dire dont le noyau a la capacité de se casser sous l’action d’un neutron et de libérer ainsi de l’énergie. C’est le cas de l’uranium 235, principal combustible des réacteurs nucléaires. La fission d’un gramme d’uranium 235 produit plus de chaleur que la combustion d’une tonne de pétrole.

Une partie des neutrons va induire de nouvelles fissions, poursuivant la libération d’énergie et générant ainsi une réaction en chaîne. Dans le cœur du réacteur, la réaction en chaîne est maîtrisée pour maintenir un rythme de fissions constant. L’uranium peut être utilisé comme combustible nucléaire dans une centrale pendant trois à cinq ans. Il est alors hautement radioactif et il faut le stocker suivant des règles strictes. Certains déchets resteront radioactifs durant plus de 200 000 ans. À l’heure actuelle, seules la Finlande et la Suède ont déjà autorisé le stockage géologique définitif des déchets radioactifs. L’entreposage dans des couches géologiques profondes est sérieusement étudié. Le recyclage multiple en combustibles neufs utilisables dans des centrales nucléaires spécifiques constitue une autre option séduisante qui reste à démontrer.

Les 95% des réacteurs en activité dans le monde aujourd’hui sont refroidis par de l’eau. Typiquement, dans un REP, l’eau du circuit primaire n’est pas directement en contact avec la turbine. Elle joue à la fois le rôle de modérateur et de caloporteur. Elle est gardée sous pression, pour maintenir son état liquide même à une température de 300°C. Les réacteurs à eau bouillante (REB) utilisent quant à eux directement la vapeur produite à l’intérieur du réacteur pour faire tourner la turbine.

Nouvelles générations

Les réacteurs à eau lourde fonctionnent sur le même principe mais utilisent de l’eau enrichie, c’est-à-dire où les molécules d’hydrogène sont remplacées à plus de 99% par du deutérium, un isotope lourd de l’hydrogène. Cette eau lourde sert de modérateur, elle améliore l’économie de neutrons et permet au réacteur d’utiliser un combustible non enrichi. Enfin, des réacteurs refroidis au gaz (RRG) existent au Royaume-Uni (3% du parc de réacteurs exploités), mais sont en passe d’être mis hors service.

Aujourd’hui, 52 réacteurs sont en cours de construction, dont plus de la moitié en Asie (Chine, Inde, Corée, Japon), 12 en Europe centrale et de l’Est et 4 en Europe occidentale, pour une capacité totale de 55 GW selon l’AIEA. Parmi eux, 44 sont des REP. Par souci de sécurité, les industriels utilisent une technologie éprouvée.

« Après Fukushima, la recherche nucléaire s’est surtout tournée vers la sécurité nucléaire. Les générations II et III restent basées sur la même technologie, mais on a augmenté le niveau de sécurité (contre les tremblements de terre, inondations…) et les possibilités de prolonger leur vie », explique Andreas Pautz, directeur du Laboratoire de physique des réacteurs et comportement des systèmes de l’EPFL. Maintenant, le monde est de nouveau en train de regarder de nouvelles options pour des réacteurs nucléaires plus avancés. »

Plusieurs technologies sont à l’étude, regroupées sous la dénomination GEN IV, pour quatrième génération. Elle explore 6 concepts en rupture par rapport aux concepts de REP et REB, pour répondre aux critères suivants : la sécurité et la fiabilité, au point de ne pas devoir évacuer les populations en cas de grave accident; la durabilité, en économisant les ressources et en réduisant la production de déchets finaux; la compétitivité économique, relativement aux autres sources d’énergie; la protection contre toute agression externe et les risques de prolifération.

Après Fukushima, la recherche nucléaire s’est surtout tournée vers la sécurité nucléaire”

Exploiter la cogénération : chaleur et électricité

La plupart des pistes explorées ont déjà fait l’objet d’études et d’expérimentation depuis l’aube de l’énergie atomique, mais elles connaissent un regain d’intérêt. « Il y a plusieurs idées intéressantes comme les réacteurs refroidis au gaz ou au sodium. Ces centrales peuvent opérer à des températures beaucoup plus élevées que les réacteurs actuels. Les centrales ont toujours été construites pour ne produire que de l’électricité et la chaleur rejetée est perdue dans la tour de refroidissement, poursuit Andreas Pautz. Ma vision serait d’utiliser les centrales pour produire de l’électricité et de la chaleur pour la production de l’hydrogène par exemple. La production nucléaire d’hydrogène pourrait être beaucoup plus efficace que l’électrolyse « normale ». L’idée de la GEN IV est de combiner génération d’électricité et de chaleur. Le nucléaire est vraiment puissant quand on utilise les deux, on augmente considérablement la palette d’applications! »

Les réacteurs à sels fondus (RSF) utilisent principalement des sels de fluorure et de chlorure fondus comme fluide de refroidissement primaire, à basse pression. Ces réacteurs fonctionnent à des températures plus élevées que les réacteurs classiques, ce qui augmente l’efficacité dans la production d’électricité. Les RSF sont conçus pour fonctionner sans combustible solide, ce qui élimine les difficultés liées à la fabrication de ce type de combustible. Ces réacteurs pouvant être adaptés pour différents cycles de combustible nucléaire (cycles uranium-plutonium et thorium-uranium, par exemple), il est possible de puiser dans des ressources en combustible plus importantes. Ils peuvent par ailleurs être conçus pour «brûler» des déchets nucléaires ou être utilisés en tant que surgénérateurs. La chaleur élevée que génèrent les RSF peut être exploitée pour la production d’électricité, mais aussi pour d’autres applications nécessitant une chaleur industrielle élevée.

A l’étude aussi, les réacteurs à neutrons rapides (RNR) avec un cycle de combustible fermé, idée déjà explorée dans les années 60. Ils sont conçus pour maximiser le potentiel combustible de l’uranium et notamment l’uranium 238. Ils n’ont pas de modérateur, un flux de neutrons plus élevé et sont normalement refroidis par un métal liquide tel que le sodium, le plomb ou le plomb-bismuth. Jusqu’à présent seul le premier a été utilisé dans un cadre industriel. Ils fonctionnent à la pression atmosphérique ou proche et ont des caractéristiques de sécurité passives. Avec la faible pression, les risques de rupture et de fuite de fluide de refroidissement en cas d’accident sont réduits, ce qui améliore la sécurité du réacteur.

Enfin, mentionnons encore le concept en gestation des réacteurs à haute température refroidis par gaz (RHTRG) qui utilisent l’hélium comme caloporteur primaire. Ces réacteurs bénéficient d’excellents taux d’utilisation du combustible et peuvent fournir des températures de 700 à 1000oC. Ce qui ouvre la voie à des applications de cogénération, soit une production combinée d’hydrogène, de chaleur et d’électricité. En outre, ces réacteurs sont intrinsèquement sûrs et ne nécessitent aucun dispositif de sécurité actif. Même dans le pire des scénarios, la température de fusion du cœur ne peut être atteinte. Ils sont présentés comme ne nécessitant aucune enceinte de confinement.

L’idée de la GEN IV est de combiner génération d’électricité et de chaleur. Le nucléaire est vraiment puissant quand on utilise les deux.”

Des minicentrales en kit

Si des pays comme la Chine ont des besoins énergétiques monumentaux qui nécessitent des infrastructures massives, la possibilité d’exploiter l’énergie atomique dans de plus petits modules suscite une attention accrue. Baptisés « petits réacteurs modulaires » (PRM, ou small modular reactors en anglais, SMRH), ces minicentrales séduisent par leur taille réduite (jusqu’à 300 MW et une modeste empreinte au sol), leur flexibilité (notamment moins longues à construire) et leur investissement initial plus modeste. « Mais les coûts de construction par kW installé seront a priori plus élevés. Le défi est de les rendre moins chères que les grandes », note Andreas Pautz. Les PRM, y compris en version mobile sur un navire par exemple, sont également vus comme complément aux systèmes hybrides associant l’énergie nucléaire à d’autres sources d’énergie, notamment renouvelables.

Les réacteurs imaginés exploitent voire combinent les filières décrites ci-dessus. Ils adoptent des dispositifs de sécurité intrinsèque et passive qui les rendent plus sûrs en cas de dysfonctionnement. Ils permettent également d’exploiter la cogénération (production de chaleur et d’électricité), optimisant leurs performances. Un des concepts avancés est de préfabriquer en série les éléments en usine et de les monter ensuite sur le site d’exploitation, par petits modules selon la puissance souhaitée. Ce qui permettrait de réaliser des économies d’échelle et de temps.

La formule est séduisante pour les régions isolées comme pour des besoins complémentaires ou spécifiques (désalinisation de l’eau de mer par exemple). La Russie vient d’en faire la démonstration : depuis mai 2020, les quelque 4’500 habitants de Pevek, un port de Sibérie orientale, prennent des « douches nucléaires ». L’Akademik Lomonosov abrite deux réacteurs à eau pressurisée de 35 MW. Ils fournissent directement l’électricité, le chauffage et l’eau sanitaire aux habitants qui vivent 8 mois par an à des températures inférieures à zéro, au-delà du cercle arctique.

De Rolls-Royce à Bill Gates

Des PRM sont à un stade avancé de construction dans plusieurs pays (Russie, Chine, Argentine par exemple) et une dizaine de projets sont proches du déploiement aux Etats-Unis, en Chine, Russie, Canada, Corée du Sud ou au Royaume-Uni. Aux côtés des gouvernements, de plus en plus d’investisseurs privés s’intéressent à cette voie. Au Royaume-Uni, le géant industriel Rolls-Royce espère construire jusqu’à 16 PRM à l’horizon de la fin de la décennie.

Outre-Atlantique, de nombreuses entreprises sont dans la course. Dans le Wyoming par exemple, creuset de la production de charbon du pays, Bill Gates et Warren Buffet soutiennent la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides refroidi par du sodium combiné avec un système de stockage d’énergie à sels fondus. D’une puissance de 345 MW, le consortium rêve de l’achever en 2028. « Cette combinaison permet, comme dans les usines solaires thermiques, de libérer la chaleur stockée en cas de pic de demande et de produire plus d’électricité tout en gardant un réacteur de puissance relativement faible. Je pense que ce serait un complément très intéressant aux énergies solaires et éoliennes. Si Bill Gates arrive à construire cette centrale et démontrer qu’elle peut être opérée de manière sûre, cela pourrait changer la donne », estime Andreas Pautz.

Dans un rapport datant de 2015, l’International Risk Gouvernance Centre (IRGC), un centre interdisciplinaire basé à l’EPFL, a décrit les perspectives offertes par les PRM. Il reprend les avantages précités, tout en soulignant les obstacles à surmonter — parmi lesquels la nécessité de tester encore les paradigmes techniques et de surmonter les défis institutionnels, y compris les barrières réglementaires et le régime de responsabilité des opérateurs et des pays. ■

Si Bill Gates arrive à construire cette centrale et démontrer qu’elle peut être opérée de manière sûre, cela pourrait changer la donne.”

A l’EPFL, le laboratoire de mécanique des sols a accumulé des décennies d’expérience sur l’entreposage souterrain des déchets nucléaires. Lyesse Laloui en est le directeur. « Depuis 2006, nous soutenons la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs, ou NAGRA, pour identifier les sites suisses les plus adaptés au stockage des déchets nucléaires produits dans le pays, explique-t-il. Nous formons aussi des doctorants financés par les autorités nucléaires françaises, et nous travaillons avec diverses agences nationales chargées de la gestion des déchets radioactifs, de la Finlande au Japon. »

D’un point de vue technique, l’entreposage des déchets nucléaires est un processus d’ingénierie. Mais la désintégration des matériaux fissiles est si longue — des milliers, voire des centaines de milliers d’années — qu’il faut développer des solutions très stables et très sécurisées.

« Dans l’histoire de l’humanité, les plus anciennes constructions référencées ont environ 4000 ans, explique Lyesse Laloui. Se projeter dans un horizon de 20 000 ans représente donc un défi considérable. Il nous faut donc intégrer une physique très robuste dans nos modèles, pour étudier le comportement des barrières et des argiles de stockage ouvragées, et des outils de prévision très performants. Nous tentons de concevoir des outils prédictifs pour des conditions non testées, afin de comprendre comment les matériaux se comporteront pendant des dizaines de milliers d’années. »

Dans l’histoire de l’humanité, les plus anciennes constructions référencées ont environ 4000 ans”

Financé par le Fonds national de la recherche, un projet actuel majeur a pour objet les argiles expansives compactées. Elles présentent une remarquable capacité de dilatation et de pression de dilatation, des facultés d’autoréparation en cas d’imbibition ainsi qu’une très faible perméabilité. Cela en fait de bons candidats pour des applications en ingénierie, comme les revêtements géosynthétiques en argile et le stockage géologique des déchets nucléaires. Lyesse Laloui et son équipe essaient de comprendre le comportement mécanique de ces géomatériaux quand ils sont utilisés comme barrière géologique artificielle. Ils comptent ainsi développer des outils de modélisation adaptés à une conception plus fiable, afin d’améliorer la confiance en la protection environnementale des systèmes actuels.

Un autre projet réunit la Suisse et l’UE dans le cadre du European Joint Program on Radioactive Waste Management (EURAD). Dans les dépôts de déchets radioactifs, la production et le transport de gaz représentent un problème important pour le stockage géologique et la défausse des résidus radioactifs. On considère donc comme objectif scientifique prioritaire l’amélioration de notre compréhension des transports de gaz à travers des matériaux poreux peu perméables, comme les argiles.

Il est concevable qu’un jour, nos besoins d’énergie puissent être comblés par la fusion nucléaire, dénuée de radioactivité. Mais en attendant, la fission et ses sous-produits toxiques nous accompagneront sur la voie vers des économies décarbonnées. Bien que le risque zéro n’existe pas, Lyesse Laloui et son équipe ont confiance en la possibilité d’un stockage sûr, fiable et à long terme des déchets. ■

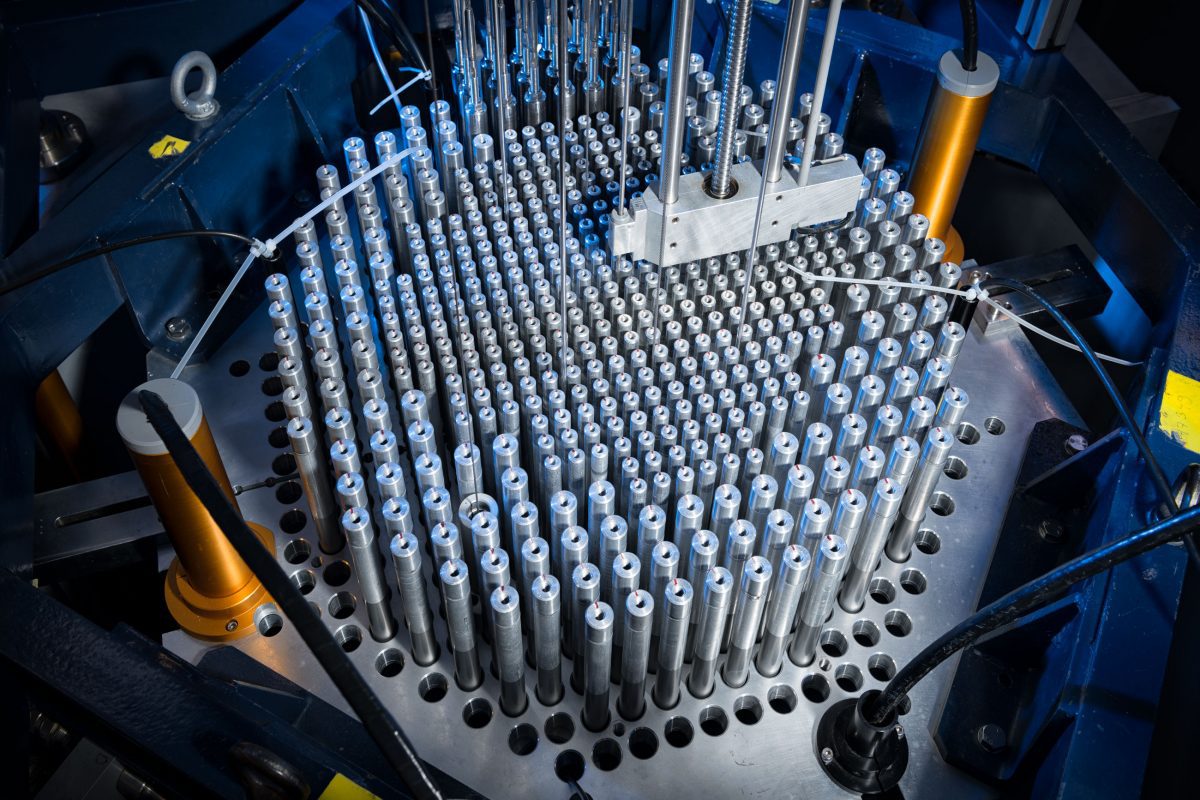

La première photo qui apparaît lorsque l’on tape « réacteur nucléaire » sur Wikipédia est celle de CROCUS. Etonnant, car ce petit réacteur nucléaire de puissance nulle est sans doute un des moins connus au monde en dehors du milieu scientifique ! N’empêche, l’installation datant de 1983 fait partie de la fine fleur de la recherche opérationnelle et joue toujours un rôle notable, notamment dans le cadre de programmes européens. « Unique en Suisse, CROCUS

est probablement le meilleur réacteur de recherche au monde », avance Andreas Pautz, professeur au Laboratoire de physique des réacteurs et comportement des systèmes de l’EPFL, qui l’abrite.

Si CROCUS est petit et bridé afin de ne pas dépasser une puissance de 100 W — insuffisante pour faire fonctionner un frigo —, il n’en possède pas moins tous les attributs d’un réacteur nucléaire. Comme toute installation nucléaire, le lieu est hautement sécurisé, par des accès réservés, des sas et des détecteurs de radioactivité. De plus, il faut franchir une enceinte blindée par des murs de béton de 1,3 mètre d’épaisseur et gardée par une porte pivotante de 14 tonnes. Le cœur est par ailleurs recouvert d’un couvercle amovible de 50 tonnes.

Sécurité redoublée

Sous cette chape bat ce cœur de 60 centimètres de diamètre et un mètre de haut. Il contient en son centre 336 barres d’uranium oxyde enrichi à 1,8%, entourées par 176 barres d’uranium métallique enrichi à 0,95%. Ces « crayons » d’une longueur d’1,2 m gainés d’aluminium pur sont maintenus verticalement dans leur géométrie de réseau carré par deux grilles octogonales distantes d’un mètre. Ils baignent dans une cuve d’eau déminéralisée à 20°C qui sert de modérateur, de liquide de refroidissement et de réflecteur.

Comme dans tout réacteur en activité, CROCUS permet de réaliser la fission d’atomes de manière contrôlée. Le contrôle s’effectue de deux manières : en ajustant la modération par la variation du niveau de l’eau et à l’aide de deux barres de contrôle. Celles-ci contiennent du carbure de bore, un absorbeur de neutrons, et s’insèrent dans le réseau d’uranium métallique par le haut. En outre, six mécanismes d’arrêt indépendants permettent au réacteur d’atteindre un état sous-critique — menant à l’arrêt des réactions de fission — en moins d’une seconde. Un seul suffit à arrêter le système. Quelques heures après, le niveau de radioactivité atteint déjà un seuil négligeable et il est possible d’approcher le cœur sans protection.

Du bruit dans le cœur

Toutes ces qualités font de CROCUS un précieux dispositif de recherche dans le domaine des réacteurs nucléaires. Andreas Pautz détaille quelques axes : un banc de test pour de nouveaux instruments de mesure des neutrons, un outil de validation pour les simulations informatiques de futurs réacteurs, un objet d’acquisition de données nucléaires utiles à la construction de réacteurs de nouvelle génération ou encore une plate-forme pour comprendre certains phénomènes ou leurs effets. C’est le cas du projet CORTEX, mené dans le cadre d’un projet européen Horizon 2020 et qui vient de s’achever. « Il y a quelques années, nous soupçonnions qu’il se produisait des vibrations dans les barres de combustibles dans le cœur d’un réacteur d’une centrale en Suisse, explique le professeur. Ce phénomène qui se produit à l’intérieur du cœur et que l’on ne peut pas observer est susceptible d’occasionner des dégâts ou de provoquer des déviations inattendues. Nous avons donc construit dans CROCUS un mécanisme pour faire vibrer les barres de combustible de façon contrôlée. » Concrètement, 18 barres de combustible situées à la périphérie du réseau de combustible du cœur de CROCUS ont été mises en oscillation entre ±0,5 mm et ±2,0 mm autour de leur position centrale à une fréquence allant de 0,1 Hz à 2 Hz. Les signaux de 11 détecteurs de neutrons, placés à l’intérieur et à l’extérieur du cœur dans le réflecteur d’eau, ont été enregistrés. « Cette recherche nous a permis de mesurer le bruit de ces vibrations depuis l’extérieur et de développer une technique de surveillance du cœur qui permet de détecter des anomalies dans les réacteurs nucléaires », résume Andreas Pautz. ■

Portons notre regard loin en avant. Dans la seconde moitié de ce siècle, une nouvelle source fera progressivement oublier toutes les énergies « sales » : la fusion nucléaire. Contrairement à la fission, avec laquelle elle est hélas encore régulièrement confondue, la fusion ne fait pas intervenir de métaux rares et ne génère pas de déchets dangereux à longue durée. Elle offre la promesse d’une énergie propre, sûre et quasiment infinie.

Trop beau pour être vrai ? On pourrait le croire — et c’est peut-être ce qui explique en partie la frilosité des investisseurs dans les premières décennies du développement de cette technologie. Pourtant, plusieurs étapes fondamentales viennent d’être franchies. La dernière en date est venue d’Angleterre. Le 21 décembre 2021, le réacteur expérimental JET, à Culham, est parvenu à maintenir des réactions de fusion pendant 5 secondes, générant une énergie de 59 mégajoules.

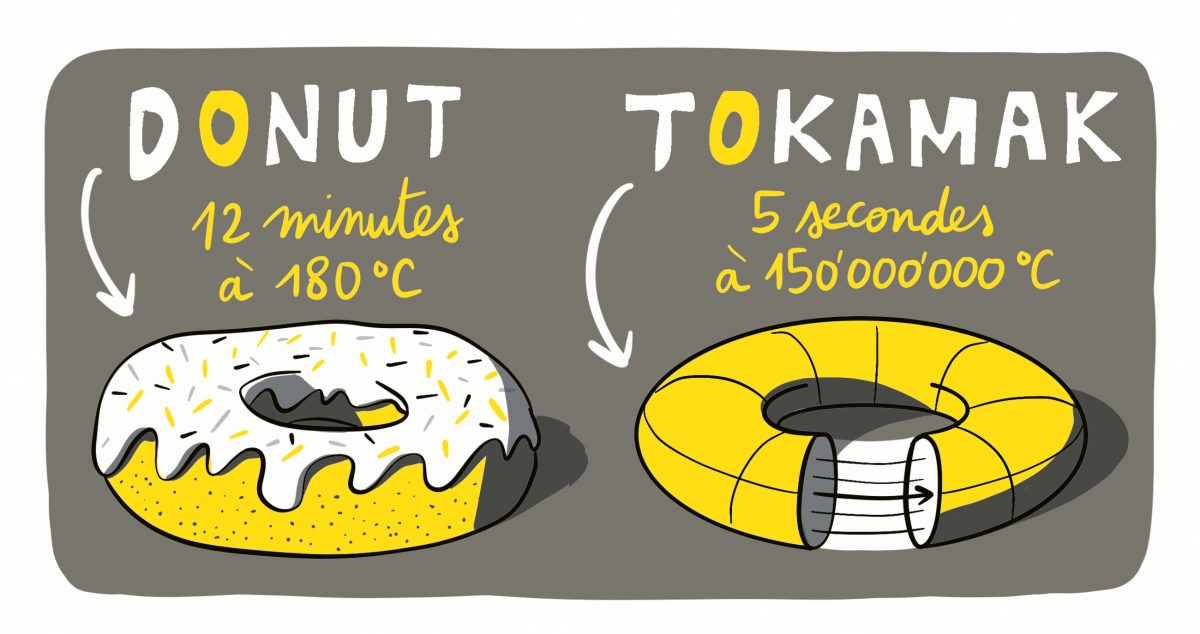

Une étoile dans un « donut »

Pour comprendre l’importance de cette annonce, revenons un peu aux fondamentaux. La fusion nucléaire n’est pas nouvelle — tant s’en faut : c’est elle qui alimente les étoiles depuis plus de 13 milliards d’années… Ce n’est toutefois qu’à partir des années 1950 que la perspective de pouvoir reproduire le phénomène à l’échelle humaine prend corps.

Plusieurs approches concurrentes ont été imaginées. Celle à laquelle la communauté scientifique internationale consacre le plus d’efforts aujourd’hui s’appuie sur des réacteurs en forme de « donuts » géants, des chambres à confinement magnétique connues sous leur acronyme russe de « tokamak ». L’EPFL a le privilège d’en posséder un — c’est d’ailleurs la plus grande installation du campus lausannois. L’Europe en compte quelques autres, dont celui de Culham.

150 millions de degrés

Pour provoquer des réactions de fusion sur Terre, il manque l’un des éléments qui les rend automatiques au cœur des étoiles : la force d’attraction colossale de ces dernières. Dans le champ gravitationnel terrestre, ce manque de pesanteur doit être compensé. C’est pourquoi les réacteurs doivent être en mesure de contenir un plasma (quatrième état de la matière, dans lequel les électrons se séparent des atomes et flottent librement) chauffé à plus de 150 millions de degrés, soit 10 fois plus chaud qu’au cœur de notre soleil. Tout le défi consiste à maintenir ce plasma au cœur du réacteur, sans qu’il ne touche les parois, qu’il endommagerait très rapidement. De puissants champs magnétiques de confinement sont générés dans ce but .

Deux matières premières composent ce plasma : des isotopes d’hydrogène, le deutérium et le tritium. Voyageant à des vitesses folles dans cette « soupe » surchauffée, les atomes peuvent entrer en collision avec une telle énergie qu’ils fusionnent et forment des atomes d’hélium, libérant au passage des neutrons — et la quantité phénoménale d’énergie décrite par la fameuse formule E=mc2. Celle-ci peut alors être récupérée pour chauffer de l’eau, faire tourner des turbines et produire de l’électricité.

Cap sur 2035

Tout l’enjeu est donc de pouvoir maintenir ces réactions de fusion assez longtemps pour pouvoir exploiter la chaleur produite. A ce titre, les 5 secondes anglaises sont véritablement historiques : elles apportent la preuve que les réactions peuvent être générées pendant de « longues » durées. « C’est de bon augure pour ITER, le réacteur géant en construction dans le sud de la France ! » se réjouit Yves Martin, adjoint du directeur du Swiss Plasma Center à l’EPFL. ITER ? Un projet colossal, le plus gros tokamak du monde, en cours de construction à Cadarache, non loin de Marseille, et qui produira ses premiers plasmas en 2025. Sa réalisation s’appuie non seulement sur les travaux du JET, mais aussi sur les compétences du Swiss Plasma Center et d’une communauté de chercheurs et d’industriels issus de 35 pays différents. ITER a pour objectif de démontrer que la production nette d’énergie de fusion dans un plasma est possible sur de longues durées. Il vise une réaction maintenue pendant 500 secondes environ. Et compte y parvenir autour de 2035, selon les dernières prévisions. ■

L’EPFL et DeepMind ont recours à l’IA pour contrôler les plasmas pour la fusion nucléaire

Des scientifiques du Swiss Plasma Center de l’EPFL et de DeepMind ont mis au point une nouvelle méthode permettant de contrôler les configurations de plasma pour une utilisation en recherche sur la fusion nucléaire.

Le Swiss Plasma Center (SPC) de l’EPFL possède une expérience de plusieurs décennies en physique des plasmas et méthodes de contrôle des plasmas. DeepMind est une société de découverte scientifique acquise par Google en 2014 qui se situe à la pointe de la recherche et du développement de l’intelligence artificielle avancée. Ensemble, ils ont développé une nouvelle méthode de contrôle magnétique des plasmas reposant sur l’apprentissage par renforcement profond. Ils l’ont appliquée à un plasma du monde réel pour la première fois dans le tokamak du SPC. Leur étude vient d’être publiée dans la revue Nature.

Contrôler une substance aussi chaude que le Soleil

Pour contrôler le plasma à l’intérieur du réacteur, les chercheuses et chercheurs du SPC testent d’abord leurs valeurs sur un simulateur avant de les utiliser dans le tokamak TCV. « De fastidieux calculs sont nécessaires pour déterminer la valeur correcte de chaque variable du système de contrôle, explique Federico Felici, scientifique au SPC et coauteur de l’étude. C’est là qu’intervient notre projet de recherche commun avec DeepMind. »

Les expertes et experts de DeepMind ont mis au point un algorithme IA qui peut créer et maintenir des configurations de plasma spécifiques, et l’ont entraîné sur le simulateur du SPC. Cela impliquait d’abord de faire essayer à l’algorithme de nombreuses stratégies de contrôle différentes en simulation et d’acquérir des connaissances. Sur la base de l’expérience acquise, l’algorithme a généré une stratégie de contrôle pour produire la configuration de plasma demandée. Une fois entraîné, le système IA était capable de créer et de maintenir un vaste ensemble de formes de plasma et de configurations avancées, dont une dans laquelle deux plasmas distincts sont maintenus simultanément dans la chambre. Enfin, l’équipe de recherche a testé son nouveau système directement sur le tokamak pour voir son fonctionnement en conditions réelles.

La collaboration entre le SPC et DeepMind remonte à 2018 lorsque Federico Felici a rencontré pour la première fois les scientifiques DeepMind lors d’un hackathon au siège londonien de l’entreprise. Là-bas, il a expliqué le problème de contrôle magnétique du tokamak auquel était confrontée son équipe de recherche. «DeepMind a été immédiatement intéressée par la perspective de tester sa technologie IA dans un domaine tel que la fusion nucléaire, notamment sur un système réel comme un tokamak», explique Federico Felici. Martin Riedmiller, responsable d’équipe de contrôle chez DeepMind et coauteur de l’étude, ajoute que «la mission de notre équipe est de rechercher une nouvelle génération de systèmes IA — des contrôleurs à boucle fermée — capables d’apprendre dans des environnements dynamiques complexes à partir de rien. Le contrôle d’un plasma de fusion dans le monde réel offre des opportunités fantastiques, même si elles sont extrêmement difficiles.»

Une collaboration gagnant-gagnant

« Nous avons tout de suite adhéré à cette idée car nous y avons vu l’immense potentiel d’innovation, confie Ambrogio Fasoli, directeur du SPC et coauteur de l’étude. Tous les scientifiques de DeepMind avec lesquels nous avons collaboré étaient très enthousiastes et avaient de vastes connaissances sur l’application de l’IA dans les systèmes de contrôle. » Pour sa part, Federico Felici a été impressionné par les performances incroyables que DeepMind peut faire en un court laps de temps quand elle concentre ses efforts sur un projet donné.

Le projet de recherche commun a aussi beaucoup apporté à DeepMind, ce qui souligne les avantages d’une approche pluridisciplinaire pour les deux parties. Brendan Tracey, ingénieur principal de recherche chez DeepMind et coauteur de l’étude, affirme: «La collaboration avec le SPC nous encourage à améliorer nos algorithmes d’apprentissage par renforcement, et en fin de compte elle peut accélérer la recherche sur la fusion des plasmas.»

Pour l’EPFL, ce projet devrait ouvrir la voie à la recherche d’autres opportunités R&D communes avec des entreprises externes. «Nous sommes toujours ouverts aux collaborations gagnant-gagnant innovantes où nous pouvons partager des idées et explorer de nouvelles perspectives, accélérant ainsi le rythme du développement technologique », conclut Ambrogio Fasoli. ■

La collaboration avec le SPC nous encourage à améliorer nos algorithmes d’apprentissage

par renforcement. »

Pouvez-vous nous présenter le Swiss Plasma Center (SPC) de l’EPFL ?

Le SPC est une unité de la Faculté des sciences de base de l’EPFL. Il s’agit du principal laboratoire de recherche suisse dédié à la physique des plasmas et à la fusion comme source d’énergie. C’est également un des centres pour la recherche en fusion les plus importants au niveau européen. Le SPC compte environ 120 employés et 40 étudiants diplômés. Nous agissons sur tous les spectres de recherche en plasma et en fusion et nous participons notamment, à travers notre association avec l’Europe, au projet international ITER qui vise à prouver la faisabilité de la fusion nucléaire sur les plans scientifique et technologique.

Qu’est-ce qui fait sa particularité ?

Le rôle du SPC est important à différents niveaux. Nous possédons, entre autres, une machine considérée comme essentielle pour la recherche en physique des plasmas et configurations de fusion en Europe : le tokamak TCV (tokamak à configuration variable). Il s’agit de la plus grande installation expérimentale du campus de l’EPFL. Le tokamak est exploité dans le cadre d’EUROfusion (le consortium européen pour le développement de l’énergie de fusion qui soutient et finance des activités de recherche pour le programme Euratom de la Commission européenne), pour lequel un apport significatif de ressources humaines et financières est accordé par l’Union européenne, et pour notre programme domestique. De nombreux collaborateurs de toute l’Europe et d’outre-mer viennent à l’EPFL pour réaliser des expériences sur le TCV.

L’EPFL possède une autre installation importante, qui est située à l’Institut Paul Scherrer (PSI) à Villigen. Elle est notamment dédiée aux tests des conducteurs pour les aimants d’ITER et de la plupart des grandes machines de fusion au monde. Il s’agit d’une installation unique sur le plan international, qui ramène beaucoup de contrats.

Depuis juillet 2021, l’EPFL accueille également un hub européen de calcul à haute performance appliqué à la fusion. Nous sommes désormais un des cinq « advanced computing hubs » existant en Europe. Dans ce cadre, le SPC conduit une équipe de recherche multidisciplinaire qui inclut des scientifiques de l’Institut de mathématiques, de SCITAS, plateforme de calcul scientifique haute performance, du Swiss Data Science Center, pôle d’expertise national en big data, et de l’eM+, laboratoire de muséologie expérimentale.

Ambrogio Fasoli, Directeur du Swiss Plasma Center © Gilles Gonin

Quel regard portez-vous sur l’importance de l’éducation dans le domaine de la fusion ?

S’il y a une certitude avec la fusion, c’est qu’il s’agit d’une activité transgénérationnelle. Nous ne sommes pas loin du but, mais du temps est encore nécessaire avant d’atteindre la maîtrise puis la production et commercialisation d’énergie issue de la fusion nucléaire. Dans un tel contexte, les futures générations doivent être prêtes à relever les défis à venir, et l’éducation est clé.

Le SPC joue un rôle fondamental de formation, en Suisse et en Europe. Nous formons de nombreux jeunes physiciens, des ingénieurs pour ITER et pour ce qui viendra après. Nous dispensons de nombreux cours qui sont très appréciés. Nous avons aussi une activité d’enseignement à travers nos MOOCS, les premiers au monde en plasmas et fusion, suivis par près de 20’000 personnes à ce jour. Un record dans le domaine de la physique des plasmas et de la fusion, dont nous sommes particulièrement fiers.

Quelles réponses pourrait apporter la fusion nucléaire aux défis énergétiques et écologiques ?

La fusion n’est pas la seule solution au problème énergétique, mais elle a le potentiel d’amener un changement fondamental dans la production d’électricité de base. Elle n’émet pas de gaz à effet de serre et ne dépend pas non plus des conditions météorologiques. De plus, elle n’a rien à voir avec la fission nucléaire, est sûre et ne produit donc pas de déchets radioactifs de longue durée.

Les énergies renouvelables telles que l’éolien et le photovoltaïque, que nous soutenons entièrement, ont certaines limitations (intermittences, stockage, etc.) qui rendent difficile une production d’électricité de base stable. Les combustibles de fusion sont universellement disponibles et en quantités quasiment inépuisables, leur durée de vie peut atteindre des milliers d’années, ce qui rendrait la production continue d’énergie possible. La fusion pourrait contribuer à fournir une base d’électricité propre, sûre et stable pour le reste de l’histoire de l’humanité.

La fusion n’est pas la seule solution au problème énergétique, mais elle a le potentiel d’amener un changement fondamental dans la production d’électricité de base »

Quand la fusion nucléaire parviendra-t-elle à remplacer la fission traditionnelle ou encore le charbon, le gaz et le pétrole ?

C’est une question relativement ouverte. Le réacteur expérimental d’ITER, en cours de construction, commencera l’expérimentation à l’horizon 2027. Parallèlement à ITER (qui vise à démontrer la faisabilité scientifique et technologique de la fusion sur Terre), nous participons au développement de DEMO qui a pour vocation de prouver que l’énergie de fusion peut être déployée commercialement. Nous tirons les enseignements d’ITER (depuis sa construction déjà) pour les intégrer, au fur et à mesure, dans le design, la conception et l’opération de DEMO.

Nous devrions pouvoir prouver que l’énergie de fusion peut être développée commercialement à partir de 2050.

C’est une vision ambitieuse, mais réaliste, qui n’exclut pas les aspects d’innovations et de « breakthrough » qu’il y a dans notre programme et qui peuvent amener à une accélération significative du processus.

Quel a été l’impact sur vos activités de l’abandon de l’accord cadre (au printemps 2021) avec l’Union européenne ?

Comme pour Horizon Europe, le neuvième programme cadre européen de recherche et d’innovation, la participation de la Suisse au programme Euratom (qui a pour vocation de développer les applications industrielles de la fission nucléaire, mais aussi de la fusion) — et indirectement à ITER — est également remise en cause. C’est potentiellement dramatique pour nos chercheuses et chercheurs qui participent à la science et l’ingénierie d’ITER, mais cela pénalise également l’industrie suisse qui développe et vend des composants pour le réacteur thermonucléaire ITER.

L’impact est évidemment financier, mais cela va bien plus loin. L’exclusion de la Suisse est un problème, car elle représente un partenaire de recherche important dans ce domaine à l’échelle européenne. Faire partie de cette communauté signifie que nous pouvons travailler avec des équipes de classe mondiale et que celles-ci peuvent travailler avec les nôtres. En collaborant en tant que communauté dans le cadre d’un programme intégré, nous pouvons aller plus loin que chacun d’entre nous individuellement.

Des solutions peuvent-elles être déployées pour remédier à ces problèmes ?

Concernant Eurofusion (qui est le bras droit d’Euratom), la Suisse et le Royaume-Uni sont devenus partenaires associés à travers l’Allemagne. Ils seront de simples observateurs sans possibilité de vote dans les organes de gouvernement, mais pourront quand même participer avec leurs propres financements aux projets de recherche et développement. L’autre problème à résoudre reste la participation suisse à ITER à proprement parler. En décembre dernier, le directeur général d’ITER, Bernard Bigot, reconnaissant l’importance de la collaboration avec la Suisse, s’est déplacé à l’EPFL expressément pour échanger sur la situation avec la secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation Martina Hirayama, le président de l’EPFL Martin Vetterli ainsi que moi-même. La solution actuellement envisagée a la forme d’un accord de coopération entre ITER et l’EPFL en tant qu’institution. Pour ratifier cet accord, il faudra passer par une procédure écrite où tous les membres d’ITER, dont l’Union européenne, seront consultés et devront se prononcer à l’unanimité. ■

L’exclusion de la Suisse est un problème, car elle représente un partenaire de recherche important dans ce domaine à l’échelle européenne »

Le réacteur géant à fusion nucléaire

« Le projet ITER a pour mission de fédérer les meilleures compétences scientifiques et techniques existant dans le monde entier afin de démontrer la faisabilité d’un plasma d’hydrogène quasi autoentretenu, producteur de 500 MW d’énergie thermique. Le SPC est unanimement reconnu comme un des centres d’excellence mondiaux de la recherche sur la fusion. Il dispose de moyens pour certains uniques au monde. Dans ces conditions, il est vital pour le projet ITER, au-delà des aléas politiques des relations entre la Suisse et l’Union européenne, de continuer à collaborer avec l’EPFL et le SPC dans les années à venir dans la continuité de ce qui a été si fructueux pour les deux parties depuis plus de 12 ans. »

Bernard Bigot, directeur général, ITER

L’avenir du nucléaire n’est pas rose, estimait Marc Vielle en ouverture de ce dossier. « J’ai du mal à voir comment faire sans », rétorquait Andreas Pautz. L’avis de François Maréchal, responsable du Laboratoire d’ingénierie des processus industriels et systèmes énergétiques de l’EPFL, à Sion, est sans équivoque : selon lui, relancer la filière nucléaire est une « très mauvaise idée » si l’on pense que cela permettra une transition énergétique propre. En cause, bien sûr, le problème non encore résolu de la gestion des déchets radioactifs. Mais ce n’est pas la seule raison. « Il est tout simplement trop tard pour que le nucléaire puisse nous rapprocher des objectifs climatiques d’ici à 2050 », explique-t-il.

Les faits ne manquent pas pour appuyer cette analyse. Flamanville en France, Olkiluoto en Finlande, Hinkley Point en Angleterre : ces nouvelles centrales nucléaires, de type EPR, accusent des retards et des surcoûts considérables, du moins en Europe. A Taishan (Chine), la première centrale (EPR) dite « de nouvelle génération » mise en activité au monde a dû être arrêtée l’été dernier, après moins de trois ans d’opération, en raison de problèmes techniques. « Ajoutez à cela les choix politiques (extinction totale du nucléaire cette année en Allemagne, moratoire en Suisse) et vous comprendrez qu’en ce qui concerne notre région en tout cas, une nouvelle centrale nucléaire mise en service avant 2050 est tout simplement impensable », poursuit-il.

Collection de solutions

Selon François Maréchal, trop miser sur le nucléaire serait de toute façon une erreur. « Nous devons investir dès aujourd’hui dans une collection de solutions décentralisées, basées sur les énergies renouvelables, plutôt que d’avoir une approche monolithique. Quelle que soit la part de la production nucléaire à l’avenir, l’enjeu le plus important résidera dans la gestion de la fourniture des services énergétiques et dans l’infrastructure de stockage et de distribution, résume-t-il. Et il faudra beaucoup de compétences pour mettre tout cela en place sur le terrain. »

Il ne fait aucun doute en effet qu’une part croissante d’électricité intermittente inondera les réseaux. Ce qui rendra aussi caduc le principe des rachats d’énergie entre pays : aucun Etat ne voudra du courant photovoltaïque de son voisin en plein été, lorsque ses propres centrales donneront leur maximum. Et la volatilité du prix des matières premières — il n’est qu’à voir l’exemple du gaz en 2021 — rendra impossible l’acquisition d’énergie à bon marché.

« Il faut aborder la question de façon systémique, reprend François Maréchal. Il faut porter un regard large sur toutes les composantes du réseau : production, stockage, distribution, consommation. Chacune fait l’objet de recherches très importantes, mais tout cela doit être coordonné. Et pas seulement pour l’électricité, mais pour toute forme d’énergie, y compris la chaleur et notre sobriété. »

L’enjeu le plus important résidera dans la gestion de la fourniture des services énergétiques et dans l’infrastructure de stockage et de distribution »

La « star » hydrogène

Il faut donc multiplier les pistes, les recherches, les solutions innovantes. Et l’EPFL compte bien y contribuer, avec des dizaines de laboratoires déjà actifs, de près ou de loin, dans les questions énergétiques. Cellules solaires photovoltaïques silicium et / ou pérovskites, valorisation de la biomasse et bioraffineries, pile à combustible et électrolyse, concentration solaire, hydraulique, batteries, gestion des réseaux, géothermie et séquestration du CO2 et bien sûr génie nucléaire et physique des plasmas — pour n’en citer que quelques-uns — sont au cœur de leurs recherches.

Parmi eux, plusieurs s’intéressent notamment à la filière hydrogène et à son stockage, avec des approches très diversifiées. L’hydrogène propre que l’on peut produire à partir d’électricité renouvelable ou de biomasse, voire transformer en d’autres produits chimiques plus faciles à stocker, est l’une des clés de notre avenir énergétique, à condition de maîtriser son stockage. Il peut se substituer au pétrole dans l’élaboration de carburants comme le kérosène, mais aussi être la source d’une électricité propre et fabriquée à la demande dans une pile à combustible, dans des installations fixes ou mobiles — camions par exemple. Les solutions progressent, certaines commencent à atteindre le marché. Dans la panoplie de solutions à mettre en œuvre, ce gaz, son stockage et sa distribution joueront un rôle de premier plan — avec ou sans nouvelles centrales nucléaires. ■

L’Energyscope , une aide à la décision

Devant la grande complexité des systèmes énergétiques, les décideurs peuvent se trouver désemparés, voire pris dans les sphères d’influence de puissants lobbys. Tant de paramètres doivent être pris en considération, surtout sur les échelles de temps que suppose la construction de réseaux énergétiques, que cela dépasse souvent l’entendement humain.

C’est précisément pour comprendre les enjeux de la transition énergétique et comparer les différentes options et leurs conséquences à long terme que le Swiss Energyscope a été développé à l’EPFL. Intégrant un maximum de variables, ce simulateur permet d’ajuster de très nombreux paramètres afin d’en modéliser les conséquences à 15 ou 30 ans. Accessible en ligne (calculator.energyscope.ch), l’outil, soutenu notamment par l’Office fédéral de l’énergie et les Swiss Competence Centers for Energy Research, fait l’objet de mises à jour régulières afin d’intégrer les derniers progrès technologiques ainsi que les données actualisées sur la consommation énergétique réelle. Il s’étendra aussi à d’autres pays que la Suisse.

L’un des grands intérêts du système est qu’il permet de mesurer la portée d’un choix sans devoir y consentir des milliards et des décennies. On peut par exemple « pousser » le curseur nucléaire et l’outil calcule l’impact d’hypothétiques nouvelles centrales sur l’approvisionnement et les émissions carbone de la Suisse. ■