Équipés de fioles, de pipettes, de thermomètres ou encore de bidons d’azote liquide (Dido et Fido, de leurs petits noms), les «scientifiques de terrain» du projet Vanishing Glaciers, soutenu par la Fondation NOMIS, grimpent sur les sommets glacés des quatre coins du monde. Dans l’Himalaya ou les Alpes, leur mission reste la même: récolter les micro-organismes présents dans les ruisseaux alimentés par les glaciers pour les ramener à l’EPFL, où leurs collègues les analyseront.

«Faisons-le avant qu’il ne soit trop tard!»

Au fur et à mesure que les glaciers s’épuisent, ils emportent avec eux des secrets bien gardés. Leur fonte, symbole visible du changement climatique, implique à terme la disparition des ruisseaux qu’ils alimentent et par conséquent la perte d’un écosystème unique.

Les scientifiques du Laboratoire de recherche en biofilms et écosystèmes fluviaux (SBER) ne veulent en aucun cas perdre cet héritage sans l’avoir exploité. «Ces ruisseaux drainent les toits du monde», avance Tom Battin, directeur du SBER et directeur scientifique du projet. «Nous savons que les micro-organismes en général orchestrent les cycles biogéochimiques globaux de notre planète, mais nous ne comprenons pas les contributions de ces microbes de haute altitude pour ces cycles. Il est donc crucial de mieux connaitre ces écosystèmes afin de comprendre quel serait l’impact de leur disparition sur notre planète».

Échantillonner l’invisible

Sur le terrain, les biofilms sont la seule preuve visible de la présence de micro-organismes, qui y cohabitent par milliards. Ces minces couches de micro-organismes adhèrent aux pierres des ruisseaux et se distinguent à leur aspect verdâtre et visqueux. A Arolla dans le Valais, Martina Schön, technicienne de terrain, en repère quelques-uns et part gratter la roche pour ramener un peu de cette substance dans ses valises.

«Pour être plus efficace, chacun de nous prend en main une partie du travail de terrain», explique Matteo Tolosano. «C’est bizarre, parce qu’on travaille avec quelque chose d’invisible». Le technicien de terrai échantillonne les sédiments pendant que son collègue Vincent De Staercke, également technicien de terrain, a les pieds dans l’eau pour s’occuper de son «expérience à lui». Il mesure la concentration en oxygène dans les échantillons récoltés grâce à des capteurs et des fibres optiques reliés à un ordinateur. «C’est la seule information sur les micro-organismes qu’on possède un temps réel», s’enthousiasme le chercheur. «Si la courbe descend, cela signifie qu’il y a des bactéries qui respirent et donc de la vie».

Les scientifiques prélèvent aussi l’eau qui s’écoule du glacier. Elle indique, entre autres, quels nutriments sont présents ou encore quelle est la concentration en ions. L’idée est de savoir ce qui permet aux micro-organismes de vivre et de se développer. Mike Styllas, chef d’expédition, illustre: «Ils sont comme nous, ils veulent manger. Et il n’y a pas beaucoup de choix au menu de leur restaurant!»

L’équipe ne se concentre pas seulement sur cette vie microbienne, mais aussi sur l’environnement. «Nous cherchons à avoir une photographie détaillée de ce qui nous entoure, explique Martina Schön. Nous recueillons certains paramètres physico-physiques tels que la concentration en oxygène et en CO2 dans l’eau ou la température de l’eau et son pH».

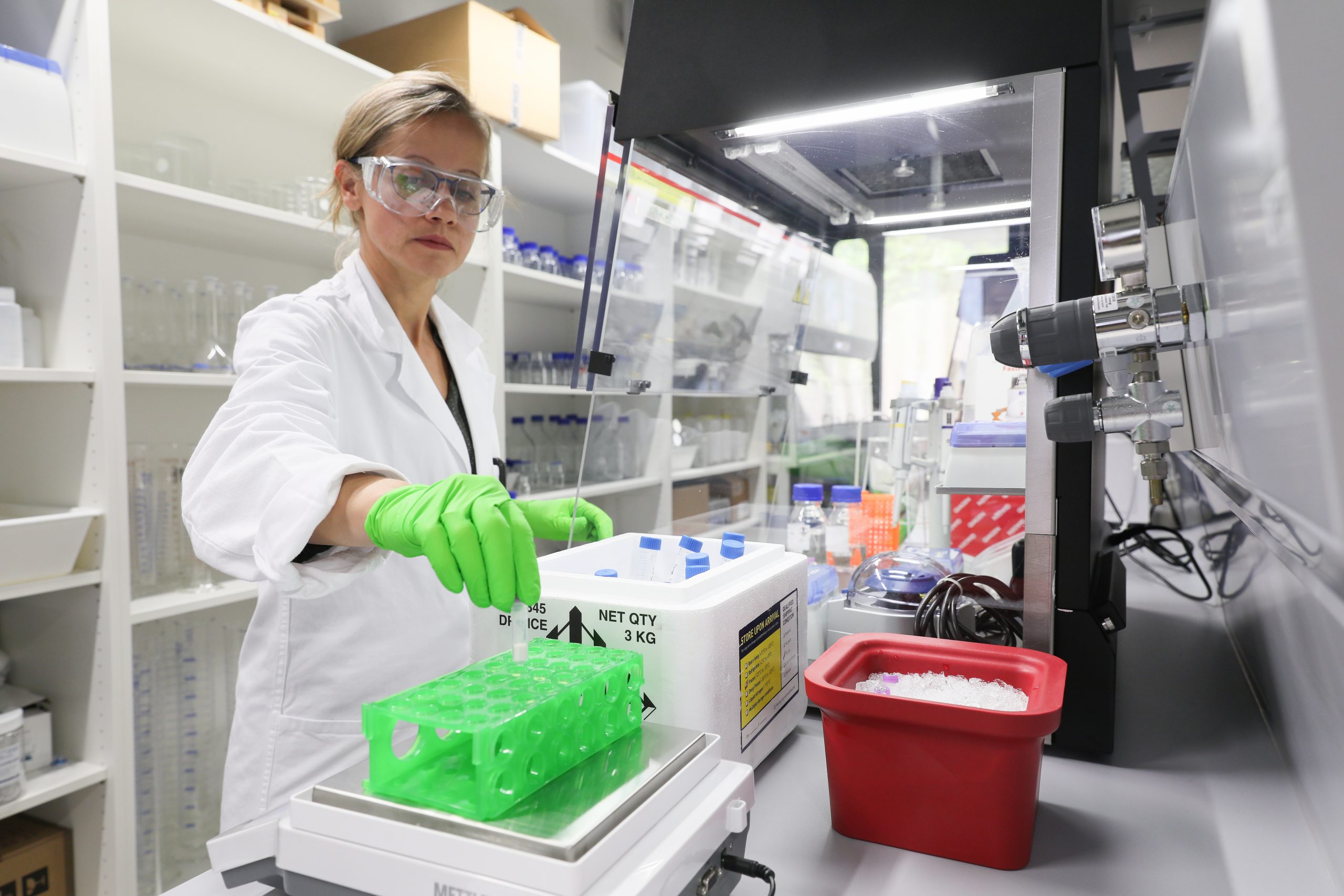

Des sommets du monde au laboratoire

A ce jour, les échantillons de plus d’une centaine de glaciers sont arrivés jusqu’au campus de l’EPFL. Ils sont originaires de Nouvelle-Zélande, Russie, Groenland, Équateur, Scandinavie et Alpes. Au laboratoire, les chercheurs s’activent à faire parler les sédiments et l’eau qu’ils ont entre les mains. «Ce matériel est très spécifique du fait de l’environnement extrême duquel il provient, explique Hannes Peter, scientifique au SBER. Une des premières étapes pour nous, et l’une des plus conséquentes, a donc été d’optimiser nos protocoles pour toutes les analyses que nous souhaitions faire»

Au sein du laboratoire, les scientifiques se sont partagé le travail. Une partie de l’équipe s’intéresse principalement à l’écologie microbienne: la place et le rôle de ces micro-organismes au sein de leur habitat et au sein même de leur communauté, ainsi que leur comportement. «Nous regardons un certain nombre de paramètres liés à la biomasse, la quantité d’organismes vivants dans ces échantillons. Par exemple, nous mesurons la quantité de chlorophylle a, indicateur de la présence d’algues, nous comptons le nombre de cellules bactériennes et nous menons des expériences de production bactérienne», détaille le chercheur.

Postdoctorant au SBER, Tyler Kohler est chargé de mesurer l’activité des enzymes extracellulaires qui, selon lui, «nous aident à lire dans les pensées des bactéries». Les exoenzymes sont créées par les bactéries s’il y a quelque chose dans l’environnement dont elles ont vraiment besoin, par exemple du carbone ou du nitrogène. «En regardant ceci, on peut avoir une idée de ce qui les aide à se développer et à se reproduire.»

Pendant ce temps, d’autres membres de l’équipe séquencent et analysent l’ADN contenu dans les échantillons. Ils utilisent pour cela la métagénomique qui permet de séquencer les génomes de plusieurs individus d’espèces différentes dans un même milieu et donc de répondre aux questions cruciales: Qui est là ? Pourquoi ? Comment? «D’une part, nous voulons révéler la diversité de la communauté microbienne de nos échantillons et, d’autre part, dévoiler le génome de certains micro-organismes, indépendamment de leur communauté», explique Paraskevi Pramateftaki, spécialiste technique.

Échantillons, dites-nous tout

Grâce à la quantité d’informations récoltées, les chercheurs en sauront plus sur les stratégies écologiques que les microbes ont développées au fil du temps afin de survivre dans ces conditions extrêmes. C’est la première fois que le lien entre biogéochimie des ruisseaux et structure et fonctions des micro-organismes est établi.

Que racontent les échantillons déjà récoltés? Premièrement, que la vie microbienne qui s’épanouit y est riche et abondante. «Dans une cuillère à café de sédiments, on peut trouver jusqu’à un million de cellules bactériennes et des centaines d’espèces microbiennes différentes», rapporte Tom Battin. Deuxièmement, les résultats montrent qu’indépendamment de l’endroit, on retrouve plus ou moins les mêmes espèces ou groupes de micro-organismes. Une indication que ces communautés sont parfaitement adaptées à leur environnement.

Autre découverte de l’équipe, et pas des moindres: à cause des conditions extrêmes, ces populations de microbes ont des possibilités d’évolution très limitées et ont donc recours à la microévolution. «Cette microévolution a permis à cette microdiversité très spécifique, qu’on ne trouve que dans ces populations, d’évoluer», explique Tom Battin. «Comme cet environnement change, on craint que cette microévolution et cette microdiversité disparaissent et que nous perdions également une partie de la biodiversité à plus large échelle.»

Comprendre l’invisible

A l’instar du reste de la planète, l’équipe de Vanishing Glaciers doit affronter la situation complexe engendrée par la pandémie de COVID-19. Ils souhaitent toutefois pouvoir mener leurs prochaines expéditions au Népal, en Asie centrale, dans les Andes et en Alaska tout en continuant l’exploitation des données dont ils disposent. «D’ici quelques années, nous voulons être en mesure de déchiffrer le succès de la vie microbienne dans les cours d’eau des glaciers et prédire comment ces ruisseaux et leur microbiome changent alors que les glaciers qui les nourrissent disparaissent, conclut Tom Battin. Nous espérons mieux comprendre l’invisible».