Les scientifiques sont conscients de l’énormité du problème. Il est évident que nous vivons dans un monde où la durabilité et notre modèle économique, c’est-à-dire nos modes de vie, ne sont simplement pas compatibles », pense Francesco Stellacci, professeur à l’EPFL.

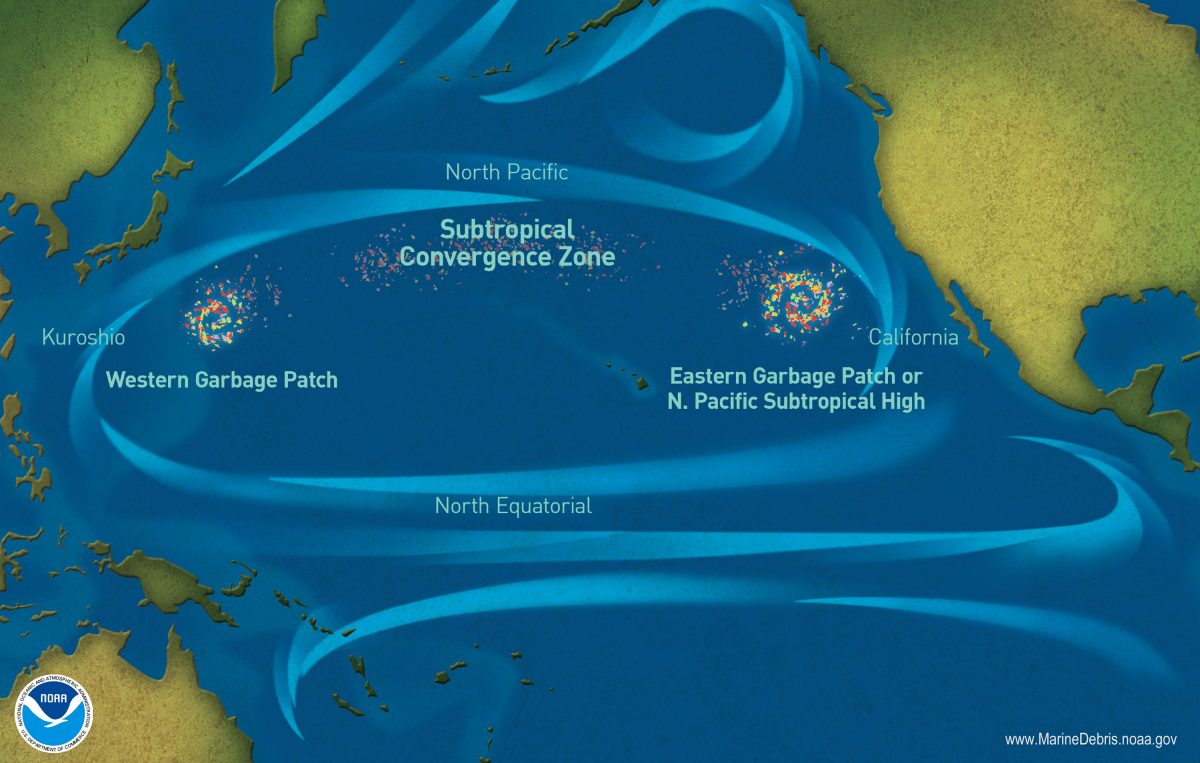

Produits par une consommation humaine effrénée, les plastiques et autres polluants souillent le paysage. Ils étouffent rivières et océans. Le monde engendre plus de deux milliards de tonnes de déchets solides par an, et le chiffre devrait atteindre trois à quatre milliards de tonnes en 2050. Au moins un tiers se retrouvent dans l’océan, où ils menacent les écosystèmes et mammifères marins.

Ces déchets contribuent aussi au changement climatique. Dans les décharges, les ordures génèrent du méthane en se dégradant — environ 5% des émissions annuelles globales. Le phénomène devrait augmenter d’un milliard de tonnes d’équivalent CO2 dans quelques décennies.

Conséquence de nos modes de vie, la nature s’effondre. Entre 1970 et 2016, les populations de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de poissons ont chuté de 68%. Le mois dernier, le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat lançait l’alerte rouge, avec une crise climatique qui frappe de plus en plus souvent, dans toutes les régions de la planète.

L’entreprise humaine — nourriture, eau potable, médicaments — repose sur les biens et des services de la nature pour assurer santé, prospérité et sécurité. En vue de soutenir nos besoins, nous continuerons de dépendre des ressources naturelles et du système planétaire stable qui, tout au long de l’Histoire, ont permis notre développement. Mais avec nos déchets, nous causons un changement rapide qui brise les appuis de la vie sur Terre.

Connu sous le nom de « grande accélération », le problème ne requiert rien moins qu’un grand nettoyage. En sommes-nous capables et, si tel est le cas, comment procéder?

- La biologie synthétique pour prévenir les pollutions souterraines cachées

- De l’eau, partout de l’eau (mais qu’y a-t-il dedans ?)

- De la ferme à l’assiette, comment réduire les pertes

- Tout ce qui brille

- Le signal d’alerte climatique

- Rendre l’espace plus sûr

- Ménage en ligne : comment éliminer les déchets virtuels

- Déchets plastiques : les protéines à la rescousse

Infographie © Emphase Sàrl

Julia Schmale (voir « Le signal d’alerte climatique ») reste optimiste, mais elle pense que nous aurons besoin de tous les outils à disposition. « Si nous assainissons l’atmosphère, nous ne pouvons pas penser de manière compartimentée. Nous avons besoin de solutions techniques, mais ces dernières n’aideront que si nos comportements changent. Nous devons remplacer les carburants fossiles avec des carburants durables et d’autres énergies renouvelables. Nous devons exploiter le vent et le Soleil, pas les forêts. La réduction des transports globaux de marchandises signifie moins de marées noires et contribuera à prévenir la contamination des sols et des catastrophes pour l’eau et la vie sauvage. Tout est connecté. »

« Nous pouvons inventer de nouvelles technologies, mais cela ne change ni les comportements ni la vision à long terme », explique Florian Breder (voir « de l’eau, partout de l’eau »). Il pense que l’Occident devrait réduire sa consommation et redéfinir sa notion du bien-être. « En tant que société, nous partageons une certaine idée du bien-être, c’est-à-dire posséder des biens matériels et vivre confortablement. Pourquoi ne pas revenir vers une société plus axée sur la fonctionnalité, où nous utilisons les choses pour leur fonction, plutôt que pour le plaisir de posséder un objet particulier? Peut-être pouvons-nous redéfinir le “confort” et trouver le bien-être ailleurs, par exemple avec de meilleures conditions de travail et un meilleur équilibre de vie. »

Nouveaux plastiques pour une économie circulaire et la séquestration du carbone, nanobiotechnologies pour réduire les gaspillages alimentaires et assainir l’eau : l’EPFL est à la pointe de la recherche pour nettoyer la planète.

Francesco Stellacci exprime le sentiment d’urgence des scientifiques, dont le travail pourrait déterminer l’avenir de l’humanité : « Il n’y a pas de baguette magique. Nous ne pouvons pas nous défiler et oublier l’existence des problèmes. Nous sommes une espèce résiliente, mais nous avons besoin de prendre des coups avant de réagir. Ensuite seulement nous faisons quelque chose. En science, nous comprenons cela et nous agissons aussi vite et aussi fort que possible. » ■

Infographie © Emphase Sàrl

Nous pouvons inventer de nouvelles technologies, mais cela ne change ni les comportements ni la vision à long terme”

Pendant plus d’une décennie, les étudiants de l’EPFL ont participé à l’iGEM. Cette compétition de biologie synthétique a démarré en 2003, comme un cours du MIT, avant d’évoluer en tournoi mondial. Chaque année, des équipes d’étudiants passent l’été à cogiter, construire, tester et implémenter des systèmes de biologie synthétique.

L’iGEM a pour but de cultiver l’interdisciplinarité, ainsi que de montrer le potentiel de la biologie synthétique pour régler divers problèmes. En conjuguant les idées issues de différents domaines, l’iGEM veut incarner le développement de la science moderne.

Cette année, l’équipe de l’EPFL réunit 10 étudiantes et étudiants des facultés des sciences de la vie, des sciences de base, d’ingénierie et d’informatique. Sous la direction de Brian McCabe, neuroscientifique au Brain Mind Institute de l’EPFL, l’équipe met sur pied une solution pour extraire les cuivres toxiques des sols des vignobles.

« Pour prévenir les infections fongiques, les viticulteurs pulvérisent des pesticides au cuivre, explique Brian McCabe. Mais ce métal peut être toxique. Avec la pluie, il s’infiltre dans les sols et empêche la croissance de nouveaux pieds. » La toxicité du cuivre pose également problème dans les cultures de thé. La solution généralement retenue consiste à se déplacer sur une nouvelle parcelle ou à remplacer le sol — des moyens aussi coûteux que nuisibles à l’environnement.

C’est ici qu’entrent en jeu l’équipe de l’EPFL, sa créativité et son sens de l’innovation. Pour prévenir les infiltrations de cuivre, les étudiants ont génétiquement modifié une levure — plus spécifiquement, ils ont altéré une protéine normalement présente dans les levures, qui se lie au métal.

Pour prévenir les infections fongiques, les viticulteurs pulvérisent des pesticides au cuivre.”

Réintroduire l’eau purifiée dans les cultures

L’équipe a modifié la protéine CUP1 pour qu’elle soit également produite à la surface des levures. « Le métabolisme des levures requiert du cuivre. Nous avons développé une souche où CUP1 recouvre l’extérieur du microorganisme, ce qui lui permet de se lier au cuivre présent dans l’environnement », explique Brian McCabe.

Le système de l’équipe iGEM est baptisé CuRe, pour « Cu (symbole chimique du cuivre) Removal ». L’équipe peut exprimer de nombreuses copies de la protéine CUP1 à la surface de la levure, et chacune peut se lier à huit atomes de cuivre.

Au vignoble, on pourrait rediriger les ruissellements d’eau de pluie vers un bioréacteur où la levure modifiée absorberait le cuivre des fongicides. Il serait ensuite possible de réintroduire l’eau purifiée dans les cultures.

« CuRe résulte d’une quantité d’enthousiasme, de cogitations, de collaboration et de travail acharné, explique Brian McCabe. L’équipe est en train de peaufiner le procédé, et l’on songe déjà à son potentiel de commercialisation. »

L’iGEM 2021 aura lieu en ligne du 4 au 14 novembre et compte d’ores et déjà plus de 350 équipes du monde entier. ■

L’équipe est en train de peaufiner le procédé, et l’on songe déjà à son potentiel de commercia-lisation. ”

Apriori, rien de plus clair que l’eau. Mais l’est-elle vraiment ? Elle a beau être limpide, il n’empêche : qu’elle provienne des marécages, des ruisseaux, des rivières, des lacs, des océans et même des sommets enneigés, l’eau contient une foule d’éléments à l’échelle microscopique, des minéraux, comme le sel et le calcium, et de petits organismes.

Les eaux de surface contiennent aussi de nombreux sous-produits directs des activités humaines. Par exemple, des micropolluants. Parmi ceux-ci, on trouve des métaux lourds, des produits chimiques organiques, médicaments, pesticides, produits industriels ou ménagers. A travers les eaux usées s’introduisent des pathogènes tels que des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. Enfin, la quantité croissante de microplastiques et de nanoplastiques fait l’objet de sérieuses préoccupations.

Minipolluants, maxi impact

« Les micropolluants sont généralement des substances dissoutes dans l’eau ou attachées à la surface des sédiments, explique Florian Breider, directeur du Laboratoire environnemental central de l’EPFL. Je n’irai pas jusqu’à affirmer qu’ils tirent tous leur origine des activités humaines, mais disons que c’est le cas pour 99,99 % d’entre eux. »

Les micropolluants ont mille manières de nuire — un produit chimique peut empoisonner une espèce de poisson, un virus peut entraîner des maladies. Ils causent aussi du tort indirectement. Christof Holliger, directeur du Laboratoire des biotechnologies environnementales de l’EPFL, décrit le voyage des médicaments relâchés dans les urines : « Ces molécules se dégradent mal avec les procédés d’épuration standards. Elles perturbent le système endocrinien, responsable de la divergence sexuelle. En conséquence, en aval des stations on ne trouve plus que des mâles ou des femelles de certaines espèces, et non en amont. Cela ne tue pas directement, mais l’impact sur la survie est évident. »

Ces molécules se dégradent mal avec les procédés d’épuration standards”

Des microorganismes malvenus

Au Laboratoire de chimie environnementale de l’EPFL, on mène de nombreux travaux sur les pathogènes humains dans l’eau. « Nous nous occupons surtout des virus, explique sa directrice Tamar Kohn. Ils sont là par erreur, contrairement à d’autres microorganismes qui font partie de l’écosystème naturel. Ils nous infectent, puis nous les relâchons dans les eaux usées et ils finissent dans les lacs. »

Bactéries et virus peuvent développer des résistances contre les médicaments et les désinfectants. Le problème constitue une sérieuse menace pour la santé humaine. L’équipe a montré que les agents de stress naturels, comme la température ou les UV, peuvent « éliminer les maillons faibles » et sélectionner les souches les plus résistantes.

« Nous sommes encore loin d’en comprendre les raisons, mais il semble qu’il existe une corrélation entre différents types de résistance, explique Anna Carratalà Ripollès, scientifique et collègue de Tamar Kohn. Par exemple, quand les virus survivent à de hautes températures, ils survivent aussi au chlore; quand ils supportent l’exposition aux UV, ils supportent aussi l’antiviral Ribavirin. »

« Pourquoi avons-nous un problème avec la présence dans l’eau de pathogènes humains, bactériens et viraux ? Nous nageons dans cette eau, nous l’utilisons pour irriguer nos champs, elle devient notre eau potable, si bien que nous sommes constamment exposés, explique Tamar Kohn. Les préoccupations sont moindres en Suisse, où les infections via l’eau potable sont souvent peu sévères, ou leur provenance non reconnue. Mais dans d’autres parties du monde, elles entraînent des problèmes majeurs, épidémies, maladies chroniques et mortalité infantile. »

Dans l’eau, nombre de pathogènes sont les mêmes un peu partout dans le monde, explique Tamar Kohn. « La différence, c’est la concentration, ainsi que la manière dont ils sont retirés ou inactivés avant que les gens ne consomment l’eau. Dans les pays occidentaux, en plus de la vaccination, l’épuration et l’hygiène nous protègent des maladies, lesquelles provoquent des infections chroniques dans les pays émergents — quand bien même notre eau présente les mêmes pathogènes. »

Dans les pays à bas et moyens revenus, l’accès à une eau de qualité est un problème crucial, qu’aggrave encore une pollution croissante. Le problème ne se résume pas à l’eau potable. Selon un rapport de l’OMS publié en 2020, « plus de deux milliards de personnes dans le monde dépendent de lieux de soins sans accès basique à l’eau », explique Cara Tobin, cheffe de projet pour l’eau, la purification et l’hygiène au centre EssentialTech de l’EPFL.

Se raccrocher à une paille de papier

Une masse enchevêtrée et opaque de plastiques flottants, connue sous le nom de Vortex de déchets du Pacifique Nord ; le cadavre d’un jeune albatros, l’estomac rempli de morceaux de plastique. Ces deux images figurent dans l’encyclopédie du National Geographic comme matériel de référence pour les écoliers. Mais aussi choquantes soient-elles, le problème des plastiques est surtout invisible. 80 % des déchets marins sont faits de plastiques. La plupart ne sont ni intacts ni identifiables à l’œil nu. Ils se présentent plutôt sous forme de microplastiques — d’une taille inférieure à quelques millimètres — ou de nanoplastiques — un million de fois plus petits que le millimètre.

« Nos travaux ont montré que le Léman comporte les mêmes proportions de microplastiques que l’océan, explique Florian Breider. Nous ignorons encore combien il y a de particules de la taille des nanoplastiques, parce que nous ne disposons pas de la technologie pour les mesurer dans l’environnement. Nous savons que les nanoplastiques peuvent se former quand de plus grosses particules se désagrègent, et qu’ils sont potentiellement toxiques. C’est pourquoi il faut développer des technologies pour les quantifier dans les échantillons de terrain. »

Les plastiques sont composés de divers polymères, qui peuvent contenir des additifs. L’un des impacts possibles sur la vie aquatique est direct — l’ingestion. L’albatros mentionné plus haut est sans doute mort à cause de la charge physique des morceaux de plastique sur son estomac. Mais dans de nombreux autres cas, les êtres vivants souffrent des additifs invisibles du plastique, ainsi que des polluants transportés par les microplastiques, qui jouent le rôle de vecteurs.

Les recherches de Florian Breider illustrent ce problème aux multiples facettes : « Les plastiques sont partout, bien au-delà des sacs jetables ou des pailles à boire. Les particules de pneus, sur lesquelles travaille mon laboratoire, sont très préoccupants Elles contiennent des centaines de polymères et d’autres substances, dont certaines causent de graves effets sur les poissons. »

« Aux Etats-Unis, on a établi un lien direct entre le trafic routier, qui génère ces particules, et un déclin marqué des populations de saumons sur la Côte ouest. Ces travaux sont assez récents, mais nous pouvons imaginer que des phénomènes analogues sont à l’œuvre ailleurs dans le monde industrialisé. »

De plus, Florian Breider estime que cette problématique comprend encore d’autres dimensions, notamment dans les pays émergents. « En Suisse et dans la plupart des pays européens, nous exportons nos pneus usés vers l’Afrique. En discutant avec un collègue au Sénégal, nous nous sommes demandé si la situation n’était pas aggravée du fait qu’ils utilisent ces pneus usés, plus susceptibles d’émettre des particules, lesquelles sont plus toxiques. C’est une spéculation, mais cela vaut la peine d’enquêter. Et je pense que cela relève de la responsabilité des pays occidentaux. »

Devrions-nous changer nos pailles de plastique pour du papier ou pour des pailles réutilisables ? Certainement, pense Florian Breider, mais nous devons comprendre qu’un tel geste est surtout symbolique.

Nos travaux ont montré que le Léman comporte les mêmes proportions de microplastiques que l’océan”

Alors, que faisons-nous ?

Pour ceux qui étudient le problème selon la perspective des pays à bas et moyens revenus, il faut mettre au point des modèles d’affaires et des technologies sur mesure, explique Cara Tobin. « Nous devons nous adapter au cas par cas. Par exemple, nous sommes impliqués dans une initiative appelée H2Ospital. Pour fournir de manière durable de l’eau propre à des centres de soins — sans recourir à de l’eau en bouteille — nous avons exploré des solutions comme l’implémentation de kiosques à eau privés. C’est une solution à la fois autonome et déployable à grande échelle. »

Florian Breider voit une évolution positive dans les pays occidentaux, dans le sens où les gens sont plus conscients de leurs choix de consommateurs. « Mais au niveau industriel, il y a beaucoup de travail pour restreindre l’usage de la chimie. Certaines substances n’ont pas de réelle utilité, elles ne remplissent que des fonctions esthétiques, ou elles ne sont là que parce que les choses ont toujours été faites de cette manière. »

Tamar Kohn ajoute qu’en matière de régulation, il faut prendre des décisions sur la base d’un niveau de risque acceptable. « Des technologies existent pour réduire la contamination de l’eau, et nous pourrions améliorer les systèmes de veille. » Christoph Holliger propose d’aller encore plus loin en ne se contentant pas de purifier les eaux usées, mais en les exploitant comme sources de profit. « Il y a une start-up qui produit un fertilisant à partir des urines non diluées, séparées des eaux usées. Ce fertilisant est sans risque pour les humains et l’environnement. Un autre exemple, ce sont les bioplastiques produits par les bactéries, qui pourraient être dérivés des éléments organiques polluants dans les eaux usées. »

Anna Carratalà Ripollès fait remarquer que le savoir est à l’origine de tout. « Nous ignorons encore beaucoup de choses sur les conséquences biologiques du changement climatique. Au contraire des pathogènes, la plupart des microorganismes jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes — leur réponse aux changements climatiques déterminera la résilience des milieux aquatiques face au réchauffement. Tout est connecté. »

« De l’eau, partout de l’eau Mais pas une goutte à boire », se lamente le marin dans la seconde partie de La complainte du vieux marin, poème de Samuel Coleridge écrit en 1798. Il est pris au piège, sans espoir, en des eaux périlleuses et inconnues, pour avoir rompu l’équilibre naturel en tuant son guide albatros. Notre situation est-elle comparable ? Nous ignorons à quel point nous avons perturbé l’harmonie de la nature. Mais nous savons que rétablir l’équilibre demandera d’autres recherches, des collaborations entre de nombreux acteurs et de multiples stratégies. ■

Des technologies existent pour réduire la contamination de l’eau, et nous pourrions améliorer les systèmes de veille. »

Boucler la boucle de la production de PET

Les technologies de recyclage se heurtent souvent au même problème : les déchets comportent un mélange de plusieurs types de plastiques. Créée en 2020, la spin-off de l’EPFL DePoly veut changer la donne avec sa méthode pour traiter le PET en présence d’autres plastiques. « Notre technologie est peu coûteuse et à faible consommation d’énergie. Elle produit de l’acide téréphtalique et du monoéthylène glycol à partir du PET. Nous les dépolymérisons à température ambiante, sans chaleur ni pression additionnelle, y compris les déchets de diverses couleurs, à couches multiples et fibres polyester, avec un procédé chimique durable », explique Samantha Anderson, CEO et fondatrice de DePoly. Les produits chimiques finaux permettent de fabriquer des résines composées à 100% de PET recyclé. Selon la start-up, non seulement cela évite la pollution des décharges et des océans, mais chaque tonne de plastique recyclé épargne une quantité d’énergie équivalente à la consommation annuelle moyenne de quatre foyers européens, de 18 barils de pétrole ou de dix passagers sur un vol Londres-New York.

En septembre 2020, les Nations unies ont lancé la première journée internationale de sensibilisation aux pertes et au gaspillage alimentaire. Elles ont invité le monde à répondre au problème de toute urgence, pour ne pas compromettre la sécurité alimentaire et nos ressources naturelles. Six mois plus tard, le rapport 2021 du PNUE sur l’indice du gaspillage alimentaire mentionnait que, sur 900 millions de tonnes de nourriture produites chaque année dans le monde, pratiquement 20 % sont dilapidées. Presque deux tiers de ces pertes proviennent des ménages.

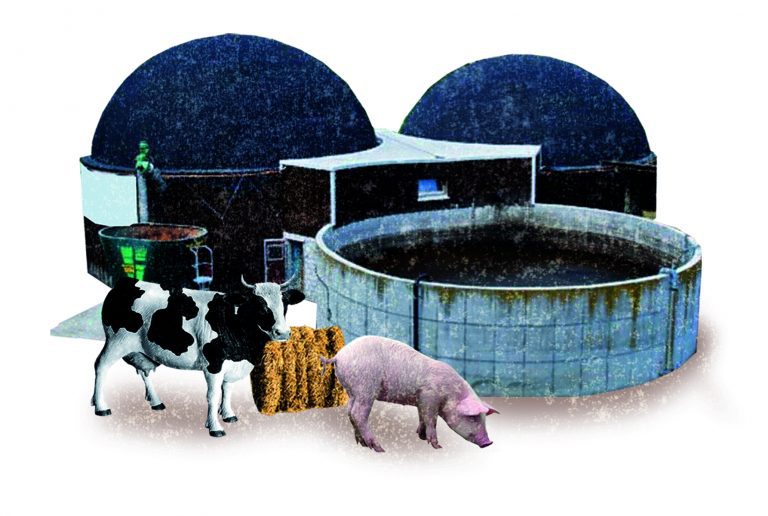

En parallèle, l’agriculture mondiale génère chaque année 140 milliards de tonnes de biomasse. Il s’agit de matériel végétal ou animal, comme du bois, des résidus de tiges, de racines, de feuilles ou des déchets de l’élevage. Cette biomasse est disponible en grande quantité, renouvelable et virtuellement gratuite. Des méthodes de conversion thermiques, chimiques ou biochimiques permettent de fabriquer de nombreux produits à partir des rebuts de cuisine et de la biomasse agricole — par exemple, des antioxydants, des pigments ou des biopolymères. Ces déchets représentent aussi une source importante d’énergie sous forme de biocarburants.

A la ferme : un regard sur l’énergie de la biomasse

« Nombre d’entre nous l’ignorent, mais la biomasse est la source d’énergie renouvelable la plus exploitée, explique Edgard Gnansounou, directeur du Groupe de recherche sur la planification énergétique et bioénergétique de l’EPFL. Certains rechignent à la qualifier de renouvelable, parce que les méthodes de conversion de première génération produisaient des biocarburants à partir de matériaux bruts, ce qui a entraîné de la déforestation et une forme de compétition entre alimentation et énergie. Mais au bon endroit, avec des ressources appropriées et des méthodes de conversion modernes, les bioénergies contribuent à la durabilité. »

Malgré les inconvénients des premières approches, le travail d’optimisation s’est poursuivi. La plupart des méthodes de conversion de seconde génération génèrent des biocarburants à partir de sources ligno-cellulosiques ou de biomasse non alimentaire. La troisième génération de biocarburants repose sur des algues et, plus récemment, on a exploré la production de biohydrogène.

« Aucune de ces solutions n’est dénuée d’impacts environnementaux, économiques ou sociaux. C’est pourquoi, avec chaque projet, il faut étudier l’entièreté de son cycle de vie et jauger sa durabilité », poursuit Edgard Gnansounou. Son équipe élabore des méthodes pour conduire et optimiser ces évaluations.

Avec les bioénergies, les prises de décisions doivent répondre à de nombreux critères. « Par exemple, nous devons laisser la priorité à l’usage agricole des résidus organiques. Nous devons considérer quelle méthode est la plus efficace en matière de conversion, ou éviter les longues distances entre les points de collecte, l’usine de transformation et les lieux d’utilisation. »

La biomasse, du statut de déchet à celui de trésor

Il faut également tenir compte de l’impact sur les nations émergentes, dont la demande énergétique va croître rapidement ces prochaines années. « Dans des pays comme le Nigeria, où le produit d’exportation principal est le pétrole, il faudra des transferts de technologie et des incitations pour faire des énergies renouvelables un choix réaliste », explique Edgard Gnansounou.

Parmi les sources d’énergies renouvelables, la bioénergie se distingue par sa capacité à optimiser le cycle des déchets tout en produisant de l’énergie. Selon Edgard Gnansounou, il existe une différence entre les véritables « déchets » — dont l’élimination représente un coût — et la récupération de résidus organiques pour générer de la bioénergie. Bien que les deux puissent jouer un rôle, le chercheur s’intéresse surtout au second.

« Nous travaillons avec un consortium européen sur un projet de récupération des résidus de l’arboriculture. Il s’agit de les exploiter comme nourriture fonctionnelle, d’abord, puis comme énergie pour alimenter le processus et, finalement, de revendre le surplus sur le marché de l’énergie. »

Nous travaillons avec un consortium européen sur un projet de récupération des résidus de l’arboriculture”

Des emballages intelligents pour éviter les pertes

A l’autre extrémité de la chaîne de production, Ardemis Boghossian, directrice du Laboratoire de nanobiotechnologies à l’EPFL, transforme les emballages alimentaires pour lutter contre le gaspillage au niveau des points de vente et des consommateurs.

« Nous créons des matériaux hybrides en combinant les avantages des produits biologiques et artificiels. Au final, ils sont composés des mêmes atomes. Nous le voyons à l’échelle nanométrique, où nous pouvons les fusionner. Nous prenons les meilleurs matériaux, et nous essayons d’en faire quelque chose d’infaisable s’il fallait se limiter soit au biologique, soit à l’artificiel », explique la chercheuse.

Pour des questions de sécurité, les dates d’expiration des aliments sont très conservatrices. Il s’agit de réduire le risque que l’on ingère quelque chose de dangereux. Le problème, c’est que nous jetons de la nourriture parfaitement comestible, à peine la date dépassée.

C’est en cela qu’il est important de veiller sur les aliments en temps réel. Avec son approche hybride nano-bio, le laboratoire d’Ardemis Boghossian a réalisé une percée. « Nous avons mis au point des capteurs qui surveillent la qualité de la nourriture en exploitant la lumière émise. Nous fabriquons ces capteurs avec des nanotubes. Nous les emballons dans un matériau biologique, analogue à des protéines ou de l’ADN, qui entretient des interactions très spécifiques avec les molécules que nous tentons de détecter sur les aliments. Cette technologie combine les propriétés extraordinaires des matériaux biologiques et celles, tout aussi extraordinaires, des nanotubes avec la lumière. Par exemple, les capteurs peuvent détecter des gaz qui permettent d’identifier la pourriture des fruits ou de la viande. »

Les capteurs sont sensibles à une longueur d’onde invisible de la lumière, mais qui traverse sans difficulté l’emballage opaque. L’équipe d’Ardemis Boghossian travaille aussi à la mise au point d’un dispositif portable pour indiquer si la nourriture est périmée ou non. Cela pourrait aider non seulement les supermarchés à gérer leurs stocks, mais aussi les consommateurs, à la maison.

Nous créons des matériaux hybrides en combinant les avantages des produits biologiques et artificiels”

Changer d’état d’esprit

Parfois, l’échelle gigantesque du gaspillage alimentaire a de quoi faire tourner la tête. Mais il est important de se concentrer sur ce qui peut être fait, explique Ardemis Boghossian. « On s’enlise facilement en pensant : “OK, même si je fais ça, même si je donne le meilleur de moi-même, ça ne va pas disparaître”, mais contempler ces problèmes non résolus me motive pour continuer. »

De retour à la ferme, Edgard Gnansounou continue de travailler à la rupture de paradigme qui pourra faire décoller les bioénergies. « Les risques écologiques représentent un problème mondial, nous devons reconnaître les réactions en chaîne que provoquent nos décisions et agir en conséquence. Nous devons mieux gérer les demandes en énergie, abandonner les carburants fossiles. C’est une priorité globale, et le recyclage des déchets, en vue de produire de la bioénergie, représente une excellente manière d’y parvenir. » ■

Vous recevez votre nouveau téléphone dans son élégant packaging. Une minuscule notice d’instruction explique en petits caractères et en plusieurs langues comment ne pas s’en débarrasser une fois hors d’usage. Le temps de configurer le transfert de données, et vous voilà prêt. Si vous êtes sentimental, votre ancien mobile repose peut-être dans un tiroir. Sinon, il pourrait bien finir dans un centre de recyclage… ou dans une décharge à ciel ouvert.

Chaque année, on produit près d’un milliard de portables. Chacun contient environ 50 centimes en or. En moyenne, on en change tous les deux ans, et les métaux précieux filent aux ordures. En 2018, on a produit 48,5 millions de tonnes de déchets électroniques, dont 80% sont partis à la décharge. Nous avons donc jeté plus de 10 milliards d’euros de métaux précieux. Ces pertes intensifient également les activités minières et exacerbent leurs coûts humains et environnementaux.

« La notion d’“ économie circulaire ” est toujours plus populaire en réponse à la non-durabilité de nos comportements, explique Wendy Queen, directrice du Laboratoire de matériaux fonctionnels inorganiques à l’EPFL. Si l’on s’y prend bien, récupérer les métaux précieux dans les déchets électroniques devrait être moins coûteux que l’extraction minière. »

Les méthodes actuelles de recyclage présentent des inconvénients. Elles exigent des phases de prétraitement. Le procédé est gourmand en énergie et implique généralement une étape polluante pour incinérer les composants plastiques.

« En Suisse, on aime penser qu’on est performants en termes de recyclage, explique Wendy Queen. C’est vrai pour le verre, l’aluminium et le PET. Mais alors qu’on recycle à peu près 95% de nos déchets électroniques, on ne récupère qu’environ la moitié des métaux précieux. Nous sommes d’avis qu’il existe une réelle marge de progrès si le public est davantage sensibilisé à ce problème, et si nous disposons de technologies plus durables et efficaces. »

Le laboratoire de Wendy Queen développe des procédés basés sur des composés appelés metal–organic frameworks (MOFs). Ils ont le potentiel d’optimiser l’extraction. « Les MOFs sont les matériaux les plus poreux du monde, explique la chercheuse. Ils ressemblent à de la poudre, mais ils s’apparentent plutôt à des éponges. Leurs pores sont incroyablement compacts, quelques nanomètres, soit 50’000 fois moins que le diamètre d’un cheveu. Nous concevons des systèmes qui exploitent ces trous microscopiques pour extraire un type spécifique de molécule dans un mélange liquide. »

Dans un article publié en 2018 dans le Journal of the American Chemical Society, la même équipe a montré comment les MOFs peuvent extraire l’or de mélanges complexes comme l’eau, les eaux usées ou des solutions visant à filtrer le métal jaune des déchets électroniques et des cendres de boues d’épuration. Chaque gramme de composite pouvait prélever 934 milligrammes d’or, en un temps record d’environ deux minutes et avec un degré de pureté de 23,9 carats.

Le laboratoire continue de développer de nouveaux matériaux pour extraire les métaux. « Nous comptons passer à l’étape supérieure avec nos MOFs les plus efficaces et les incorporer dans des dispositifs d’extraction, explique Wendy Queen. Cela nous permettra d’évaluer leur potentiel en situation réelle, pour récupérer les métaux précieux dans les eaux usées. » ■

Un compte-rendu lugubre, une confrontation dégrisante avec la réalité, un signal d’alarme pour l’humanité… Ce ne sont que quelques-uns des qualificatifs qui ont suivi la publication du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il montre que l’on observe des changements climatiques sur l’ensemble de la planète. Nombre d’entre eux sont sans précédent depuis des milliers, voire des centaines de milliers d’années. Certains sont déjà irréversibles.

Julia Schmale est chercheuse à l’EPFL. Elle a été le témoin direct de quelques-uns de ces changements. Directrice du Laboratoire de recherche en environnements extrêmes, elle a travaillé sur l’Arctique pendant plus de 10 ans. Ses derniers projets, CRiceS et MOSAiC, sont consacrés au rôle crucial des glaces marines et de l’atmosphère polaire dans le climat mondial. Elle a réuni plus de 20 équipes scientifiques en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Inde et en Russie. Il s’agit d’améliorer notre compréhension de la physique et de la chimie des systèmes climatiques polaires, ainsi que les modèles de l’impact de ces régions sur le climat mondial. Experte des questions atmosphériques, Julia Schmale étudie l’influence des émissions humaines sur le réchauffement des pôles, et comment ce réchauffement perturbe les processus environnementaux locaux.

« En 2008, je me suis rendue au Groenland pour observer comment la pollution atmosphérique y parvient depuis les latitudes moyennes. Pendant ce bref intervalle, j’ai déjà constaté des changements. Deux ans après, les glaces marines ont commencé à se former très tardivement. Or, pour construire un campement scientifique sur de la glace marine, vous avez besoin d’une banquise qui tienne toute une année. Vous devez vous assurer qu’elle est assez épaisse et résistante. Cela devient plus difficile. Si les glaces marines sont encore très minces tard dans la saison, vous devrez attendre jusqu’à ce que le jour ait presque totalement disparu avant d’établir le camp. Cela pose un réel problème logistique. De plus, on ne peut pas faire de science en début de saison, ce qui freine notre compréhension », explique Julia Schmale.

L’Arctique se réchauffe deux à trois fois plus rapidement que le reste de la planète, à cause des émissions d’origine anthropique. Le dernier rapport du GIEC établit formellement que nous atteindrons un niveau de réchauffement global de 1,5°C dans les prochaines décennies, et que l’Arctique est l’avant-poste de ce qui pourrait survenir ailleurs.

Remettre le carbone à sa place

« Les glaces marines ont effectué un énorme recul, le pergélisol fond, la Sibérie et le Groenland brûlent… Ces changements sont vraiment saisissants, souligne Julia Schmale. Cela montre que nous devons immédiatement entreprendre de gigantesques travaux pour retirer de l’atmosphère les gaz à effet de serre et autres substances réchauffantes — c’est-à-dire relâcher moins de CO2 et de polluants atmosphériques, et trouver un moyen de retirer ce qui est déjà émis. »

Depuis 1751, le monde a émis environ 1500 milliards de tonnes de CO2 que nous devons rapidement extraire de l’atmosphère. La capture et le stockage figureront parmi les solutions techniques. Lyesse Laloui dirige à l’EPFL le Laboratoire de mécanique des sols ainsi que la section d’ingénierie. Il a travaillé pendant plus de 20 ans sur l’entreposage du carbone et des déchets nucléaires.

« Le stockage souterrain du CO2 est la seule solution globale pour gérer de grands volumes. Nous parlons de dizaines de millions de tonnes par année. D’un point de vue ingénierie, c’est un procédé très simple, qui ressemble à l’extraction du gaz ou du pétrole. Nous comptons amener le CO2 à un état supercritique, ni tout à fait gazeux, ni tout à fait liquide, parce que cela réduit son volume d’environ 500 fois, et que nous pouvons l’écouler comme un liquide puis l’injecter. C’est la formule magique, cela permet de stocker d’énormes volumes.

Avec son équipe, Lyesse Laloui étudie l’intégrité mécanique des solutions de stockage du carbone, la quantité que l’on peut entreposer dans un réservoir donné, la pression et les phénomènes physiques quand le fluide est injecté. Il développe des modèles prédictifs pour déterminer le comportement à long terme de ces systèmes pendant des centaines et des milliers d’années. C’est pourquoi il compte suivre avec attention la démonstration d’un projet de stockage helvético-islandais.

« On capturera le CO2 en Suisse et on l’enverra en Islande par train jusqu’à Rotterdam, puis par bateau là où les scientifiques surveilleront son stockage souterrain, explique le chercheur. C’est un projet important parce que des consortiums offrent déjà, à un certain coût, des champs pétroliers ’vides’ comme sites d’entreposage pour des entreprises et des pays. Il est fondamental de comprendre non seulement la sécurité du stockage, mais aussi de montrer comment fonctionne l’ensemble de la chaîne de transport. »

Lyesse Laloui se réjouit que nous ayons atteint une étape charnière pour trouver de réelles solutions. « Il y a un moment déjà que je ressens une forme d’urgence, mais quand j’ai commencé, il y a 25 ans, nous étions totalement dans les marges. Maintenant, on reconnaît l’importance de notre travail. »

Depuis 1751, le monde a émis environ 1500 milliards de tonnes de CO2”

La même atmosphère pour tous

Pendant cette décennie, le chercheur veut développer des approches multidisciplinaires pour les technologies et la recherche sur les émissions négatives. « Mon occupation principale, ce sont les géostructures énergétiques. Dans les dix prochaines années, nous pourrons créer des bâtiments pratiquement 100% autosuffisants. Je vais promouvoir ce procédé. Les défis sont titanesques, mais nous devons faire preuve d’optimisme. Les gens ont peur de l’innovation, donc tout ne dépend pas des solutions techniques, mais aussi des changements comportementaux. Cela prend du temps. »

Julia Schmale abonde dans le même sens : « Au fond, je suis optimiste, mais les difficultés sont énormes et nous devons aller de l’avant. » En fin de compte, elle pense que l’atmosphère est un symbole puissant des raisons pour lesquelles nous devons agir rapidement. « Sans atmosphère, nul ne pourrait respirer. Le concept d’atmosphère unique doit nous rappeler que nous ne sommes qu’une seule société humaine sur Terre, que nous sommes responsables de notre planète ainsi que les uns des autres. C’est l’Anthropocène, où nous faisons face à ces grands défis. Je pense qu’il est possible d’assainir l’air, mais cela représentera un colossal effort. Il n’existe ni solution miracle ni remède rapide. Il faut une transformation. » ■

Dans les dix prochaines années, nous pourrons créer des bâtiments pratiquement 100% autosuffisants”

L’activité humaine dans l’espace est en pleine accélération. Rien qu’en 2020, 1200 satellites ont été lancés – portant à 4500 le nombre d’objets actuellement actifs en orbite terrestre. Un chiffre qui devrait monter à 60’000 au cours de la prochaine décennie, surtout en raison des constellations de satellites destinés à fournir des services de télécommunication. Or chacun de ces nouveaux objets augmente les risques de collision et d’une génération exponentielle de nouveaux débris.

On désigne par « débris orbitaux » tous les objets encore présents dans l’espace, mais qui ne sont plus fonctionnels. Cela va des vaisseaux entiers, abandonnés ou perdus, jusqu’à de petits objets tels que des volets de télescopes, des écrous ou des éclats de peinture. On dénombre actuellement plus de 100 millions de débris, dont 30’000 mesurent plus de 10 centimètres et sont issus de collisions ou d’explosions. S’ils se percutent ou heurtent un objet actif, ces débris sont susceptibles de se diviser en des milliers de nouvelles pièces – créant un environnement particulièrement dangereux pour toute activité spatiale.

Des règles datant de la Guerre froide

L’encombrement de l’espace ne semble pas forcément être une priorité pour le commun des mortels. Pourtant, beaucoup de nos services de première nécessité s’appuient sur le bon fonctionnement des satellites : communication, navigation, transactions financières et surveillance de l’environnement, entre autres. Mais en dépit de l’évolution constante des technologies spatiales, les accords internationaux régissant l’usage de l’espace n’ont pas bougé. Les cinq traités des Nations unies sur l’espace adoptés dans les années 60 et 70 ne mentionnent pas explicitement la question des débris. Pour pallier ce manque, des recommandations non contraignantes ont été élaborées ces 20 dernières années, mais ne sont que peu suivies.

Ce contexte tendu et le manque de réglementations ont conduit le Centre international de gouvernance du risque (IRGC), basé à l’EPFL, à mener une étude sur la gestion des risques liés aux débris orbitaux, en collaboration avec l’EPFL Space Center (eSpace) et Space Innovation.

« Il y a beaucoup de risques inhérents à toute activité spatiale », explique Romain Buchs, scientifique à l’IRGC et auteur du rapport Collision risk from space debris : Current status, challenges and response strategies. « Il est important de se concentrer sur le risque de collision, car c’est un problème qui ne fera que croître et qui n’est pas assez présent dans les régulations et les modèles d’affaires des acteurs du domaine. »

Il y a beaucoup de risques inhérents à toute activité spatiale”

Qui paiera ?

« Les possibilités de limiter la création de débris et de réduire les risques de collision existent, mais elles sont coûteuses et ne sont guère encouragées, estime Marie-Valentine Florin, directrice exécutive de l’IRGC. Pour mettre en place des solutions telles que le retrait actif des débris ou les manœuvres d’évitement de dernière minute, il faut une grande collaboration entre les acteurs, y compris sur la question du partage des coûts. »

La NASA et l’ESA, qui sont aujourd’hui les deux plus grandes organisations actives dans l’espace, sont très attentives au problème des débris. ClearSpace, une start-up de l’EPFL, vient de remporter un appel d’offres lancé par l’ESA et dirigera un consortium chargé de désorbiter un étage d’un ancien lanceur, devenu un débris de la taille approximative d’un lave-linge. Planifiée pour 2025, la mission ClearSpace-1 marquera une étape décisive en démontrant la capacité de l’humanité à s’attaquer à cette question et en incitant les acteurs de l’espace à davantage se préoccuper de ce qu’ils laissent derrière eux.

Une activité qui doit devenir durable

En parallèle de cette mission, l’initiative Sustainable Space Logistics, lancée par eSpace, étudiera les pistes qui pourront mener à une exploitation plus durable de l’espace. Depuis sa création en 2014, eSpace oriente ses activités de recherche de manière à devenir un centre de référence mondialement reconnu pour les questions liées aux équipements et aux données relatives à l’espace, et à proposer des infrastructures pérennes et écologiquement responsables.

« Par exemple, le projet de retour de l’humanité sur la Lune est sur toutes les lèvres, relève Jean-Paul Kneib, directeur d’eSpace et professeur au Laboratoire d’astrophysique de l’EPFL. Mais avant de pouvoir y aller, nous devons réfléchir en détail aux consommables – énergie, carburant, eau et nourriture – dans une optique de recyclage et de préservation des ressources. »

L’espace ne fait pas exception à la règle : un grand nettoyage doit y être entrepris. Mais dès aujourd’hui, l’humanité a le devoir moral de cesser de l’encombrer de déchets en devenir. Lorsqu’on s’intéresse à l’orbite terrestre, penser en termes d’économie circulaire devrait naturellement s’imposer. ■

Comment est-il seulement possible d’imaginer le nettoyage du monde virtuel ?

Dans le monde physique, la frontière entre les déchets et le reste va plutôt de soi. Nous savons que les bouteilles plastiques dans l’océan ou les gaz à effet de serre polluent l’environnement. Il n’y a pas matière à controverse. En ligne, la frontière est moins claire. Avant même de songer à nettoyer le monde virtuel, comment définir ce qu’est un détritus? Les rebuts des uns sont les vérités des autres. Nous voyons les choses différemment. Pour certains éléments, c’est évident : ils sont fallacieux et nous pouvons le prouver. Mais identifier les déchets, et même déterminer comment décider si quelque chose est un déchet, voilà un problème complexe.

Avons-nous une idée de la quantité d’information véridique en ligne, comparée à celle qui ne l’est pas ?

Au niveau des sites web, nous pouvons affirmer qu’un domaine est spécialisé dans la publication de fake news. Ensuite, nous pouvons contrôler quelle fraction du contenu de l’Internet provient de ces domaines. Mais on ne fait qu’écumer la surface. En ligne, la plupart des informations fallacieuses s’apparentent à des déchets au fond des océans. Vous ne savez même pas qu’ils existent, et quand vous en croisez un, souvent, vous ignorez de quoi il s’agit. Il y a quelques initiatives pour mesurer la vitesse à laquelle les informations véridiques et les infos poubelles se propagent. Mais il se pourrait qu’il soit fondamentalement impossible de quantifier quelle fraction du contenu en ligne est de l’ordre du détritus. En conséquence, ce sont des tâches assez différentes que de nettoyer les déchets en ligne ou dans le monde physique.

Si nous parvenions à définir plus ou moins ce qu’est un déchet en ligne, comment encourager le public à identifier les fake news et autres pseudo-informations ?

J’ai beaucoup pensé à des moyens de faire participer un large public, et pas seulement des fact-checkers rétribués. A l’image des campagnes pour convaincre les citoyens de nettoyer les détritus dans les villes. Si nous pouvions transférer cela en ligne, d’une manière ou d’une autre, ce serait fantastique. Mais même ainsi, cela ne réglerait pas tout. Une de mes idées serait d’étiqueter les informations. Dans le monde physique, il y a des labels, par exemple pour avertir d’un risque biologique. Le matériau dangereux est là, parce qu’il lui faut bien se trouver quelque part, mais les gens ne l’approchent pas. Vous pourriez imaginer quelque chose de semblable dans l’espace de l’information. Ce serait déjà utile de marquer ce qui a une haute probabilité d’être fallacieux. Cependant, le modèle a ses limites. De nombreux cas ne se résument pas à un simple juste ou faux. Ce sont des opinions. Est-ce que Hillary Clinton est une progressiste ? Cela dépend de votre perspective politique. Le football est-il intéressant ? Encore une autre question subjective.

Les grandes entreprises de technologies devraient-elles assumer la tâche du nettoyage

en ligne ?

Elles devraient jouer un rôle, mais je pense qu’il est trop facile de leur déléguer la responsabilité. Si vous affirmez que leur travail est de nettoyer les déchets, alors vous les laissez décider ce qui est ou non un déchet. Est-ce cela que nous voulons, simplement accepter après coup, comme vrai par définition, ce que ces entreprises n’ont pas identifié comme problématique? C’est dangereux.

Le nettoyage du monde en ligne soulève de nombreux problèmes éthiques et pratiques. Est-ce que cela ne risque pas de s’avérer trop complexe ?

Comparé au monde physique, c’est un tout autre défi. Mais cela ne signifie pas que nous n’avons aucune chance. Si nous pouvions commencer par identifier et nettoyer les détritus les plus criants, ce serait déjà un bon départ. Cela diminuerait leur quantité et aurait pour effet de décourager les gens d’en produire plus. C’est une sorte de tragédie des biens communs — si personne ne nettoie, alors tout le monde va jeter ses déchets sur la pile. Au minimum, nous devrions donner le meilleur de nous-mêmes pour tenter de mettre un terme à cette tragédie. ■

Est-ce cela que nous voulons, simplement accepter comme vrai par définition ce que ces entreprises n’ont pas identifié comme problématique ? C’est dangereux.”

On en trouve partout, les chiffres donnent le tournis. En 1950, le monde produisait environ 2 millions de tonnes de plastiques – contre 360 millions en 2019. En 2050, le plastique des océans pèsera plus lourd que ses poissons. On en a déniché jusqu’au fond de la fosse des Mariannes. Nous n’avons recyclé que 9% des 8,3 milliards de tonnes de plastique brut produits dans le monde. On a repéré des microplastiques dans des milieux aussi divers que les neiges arctiques, les sols alpins ou nos organes internes.

La pollution plastique est insidieuse, en pleine augmentation. « L’humanité refuse de comprendre que le problème est tel qu’on ne saurait le résoudre avec un train de petites mesures, pas plus qu’avec des solutions qui entraînent des effets secondaires », explique Franceso Stellacci. C’est pourquoi il se penche sur les déchets plastiques. Et il poursuit un rêve. A la tête du Laboratoire d’interfaces de nanomatériaux supramoléculaires de l’EPFL, il imagine un avenir où les plastiques seraient produits comme des protéines; à la fin de leur cycle de vie, un conteneur les digérerait pour que l’on puisse réutiliser le matériau, encore et encore. Une économie circulaire quasi parfaite.

« Il faut changer du tout au tout, les comportements doivent évoluer, les modèles économiques doivent se transformer et nous avons besoin de nouvelles technologies, explique-t-il. Des progrès sont en cours dans le recyclage, par exemple, mais ça ne résoudra pas le problème. Pour passer au plastique d’origine 100% bio, il nous faudrait 400 millions de tonnes d’arbres, de végétaux ou autres matériaux. Mais la nature sert aussi à produire la nourriture ou l’oxygène. Les territoires sont disputés. Où trouverons-nous tous ces biomatériaux, et où les entreposerons-nous pour qu’ils se dégradent ? »

Face au problème, Francesco Stellacci a médité sa contribution scientifique. Il a ainsi songé à la magie des protéines. Des centaines de millions de tonnes de protéines sont produites sur Terre, chaque année, d’une manière parfaitement durable. Par quel miracle ?

« Les protéines sont comme des colliers où s’alignent de nombreuses perles de couleurs différentes, les acides aminés. Il existe 20 couleurs, et la séquence du cordon détermine les propriétés de la protéine. Quand vous mangez, votre corps décompose ce collier en perles d’acides aminés. Ensuite, à l’intérieur de vos cellules, une machine appelée ribosome les réassemble dans un autre ordre pour former une nouvelle protéine, celle-là même dont vous avez besoin sur le moment. »

Le processus répond au paradigme de l’économie circulaire. Les acides aminés subsistent dans le système, ils sont réutilisés. Des sucres produisent de nouvelles perles pour compenser les pertes. Ce n’est pas 100% efficace, mais ça marche, de toute évidence. Francesco Stellacci pense que les plastiques du futur reposeront sur ce paradigme : des similiprotéines, jetées dans un conteneur digestif, où elles se décomposeront en perles prêtes à être reconfigurées.

Francesco Stellacci estime ce rêve distant « de plusieurs vies humaines ». Le principe est donc de procéder à petits pas. Mais sous les auspices d’une prestigieuse bourse du Conseil européen de la recherche (ERC), le chercheur et son équipe sont néanmoins parvenus à réaliser une percée.

« Nous venons de montrer que nous pouvons configurer les protéines — pas dans le corps humain, mais en laboratoire. Nous avons digéré un mélange de deux protéines et fabriqué une troisième, totalement différente. Dans ce cas précis, nous avons pris de la soie, dont on peut faire des cravates, et un sous-produit du fromage qui peut générer des filtres à eau. Nous les avons digérés et fabriqué une protéine fluorescente verte — une protéine majeure en biotechnologie, utilisée en médecine. »

Pour Francesco Stellacci et ses collègues, il faut adapter le procédé à d’autres biomatériaux, comme l’ADN. Ensuite, explique-t-il, « je dois trouver une idée brillante à même de les convertir en plastiques synthétiques. J’ai encore 20 années de carrière et j’espère que je transmettrai assez d’enthousiasme pour que l’on continue de travailler sur cette idée, même après mon départ. Il ne s’agit pas d’améliorer un processus industriel existant. C’est un virage à 180 degrés par rapport à ce que nous faisons actuellement, où le plastique deviendrait vraiment durable. C’est ça, mon rêve. » ■

Je dois trouver une idée brillante à même de les convertir en plastiques synthétiques”

Les jeunes au front

Marches pour le climat, Fridays for Future, etc. : une frange importante de la jeunesse née après l’an 2000 s’inquiète à la fois de la fragilité de la planète Terre et de l’impact des activités humaines.

Selon une étude à paraître, approuvée en septembre par The Lancet Planetary Health, 45% des jeunes de 16 à 25 ans, dans 10 pays différents, souffrent quotidiennement d’« écoanxiété ». Près de deux tiers des sondés se déclarent très ou extrêmement inquiets du changement climatique. Et 75% d’entre eux estiment que l’avenir est « effrayant »…

Il est donc grand temps de remonter les manches : c’est à cette génération-là que revient la lourde tâche de gérer les conséquences de plus d’un siècle de croissance trop facile, parce que fondée sur des ressources bon marché, mais polluantes. Aux jeunes d’aujourd’hui d’inventer les solutions de demain, celles qui pourront redonner un avenir à l’humanité.

Comprendre les « enjeux mondiaux »

A l’EPFL, les cours destinés à sensibiliser les étudiants à la cause environnementale existent depuis de nombreuses années. Sous le libellé Enjeux mondiaux, ils font partie des enseignements en sciences humaines et sociales (SHS), obligatoires au cycle Bachelor, et se déploient dans les domaines de l’alimentation, du climat, de l’énergie et de la mobilité, entre autres. Autant de secteurs où le potentiel de mitigation des impacts négatifs de l’activité humaine est énorme. « Une fois sensibilisés à ces enjeux, nos étudiantes et étudiants abordent leur spécialisation dans une tout autre optique, assure Pierre Dillenbourg, vice-président associé pour l’éducation à l’EPFL. Cela leur donne le contexte dans lequel ils pourront libérer toute leur créativité et les compétences acquises durant leurs études, et les dédier au bien de l’humanité ».

Sur les diplômes délivrés par l’EPFL figure d’ailleurs le « Serment d’Archimède », par lequel les nouveaux alumni sont solennellement appelés à agir de façon éthique, respectueuse de l’humanité et de la nature, tout au long de leur vie professionnelle. Ces lignes, rédigées pour la première fois en 1990 à l’initiative de l’AGEPoly, ont depuis également été adoptées par d’autres universités en Europe.

Un guide pratique pour s’engager

En parallèle, de nombreuses initiatives qui permettent de s’engager en faveur de la planète et du climat sont nées au sein de la communauté EPFL ces dernières années. Afin de s’y retrouver, deux étudiants en bachelor, Carla Schmid et Timothée Hirt, ont réalisé un guide dans le cadre de leur cours SHS. Celui-ci se décline sous la forme d’un poster et d’un site web, disponible à l’adresse go.epfl.ch/GuideDurabilite, et vient compléter l’importante panoplie d’actions portées par l’EPFL elle-même (go.epfl.ch/durabilite).

A l’heure du « grand nettoyage », l’humanité ne trouvera son salut que par un engagement fort et planétaire. Des jeunes, bien sûr, mais également de toutes celles et ceux qui leur ont légué un monde en bien piteux état. Puissent ces derniers les soutenir dans leurs ambitions, tant dans les milieux économiques que politiques, et les aider à réparer leurs errances passées. ■