Nourrir 10 milliards de bouches en 2050? C’est un défi colossal quand on sait qu’aujourd’hui déjà un humain sur dix souffre de la faim et près d’un sur trois ne peut pas s’alimenter correctement. Pour accomplir l’Objectif de développement durable (SDG) N° 2 des Nations unies, «plus de faim en 2050», il faudra donc réussir à alimenter 3 milliards de personnes de plus et améliorer l’accès à la nourriture de 2 milliards d’autres. Tout cela dans un contexte où guerres et changement climatique compromettent le potentiel agricole de gigantesques surfaces aujourd’hui arables.

Loin de céder au découragement, nombre de scientifiques aux quatre coins du globe planchent sur des innovations susceptibles de modifier le cours des choses. À la lumière des expériences du passé, il est évident que la solution ne réside pas dans une course à l’intensification des cultures — bien au contraire: il a été prouvé que les grandes monocultures, encore largement pratiquées dans de nombreux pays, sont désastreuses en termes de biodiversité.

En outre, «on réalise aujourd’hui que la plupart des variétés de céréales modernes, issues de la sélection artificielle, ont une valeur nutritive largement inférieure à celle des variétés primitives», relève ainsi Ismahane Elouafi, scientifique en chef de la FAO, le Programme des Nations unies pour l’alimentation. « L’agriculture est responsable aujourd’hui du tiers des émissions de CO2 d’origine humaine — et pourtant certaines techniques de culture seraient en mesure de séquestrer d’énormes quantités de carbone dans les sols tout en améliorant la production », explique Sara Bonetti, responsable du Laboratoire d’hydrologie et de géomorphologie de l’EPFL et spécialiste des sols.

- Préserver la terre nourricière, c’est aussi agir pour le climat

- Se nourrir demain: la low-tech comme partie de la solution

- La technologie au service de l’alimentation, du laboratoire à l’assiette

- Israël, laboratoire de l’alimentation du futur

- Quel est le vrai coût de la nourriture?

- Limiter le gaspillage doit se faire à tous les étages

- «La faim augmente mais nous avons les moyens de la vaincre»

Coups de pouce technologiques

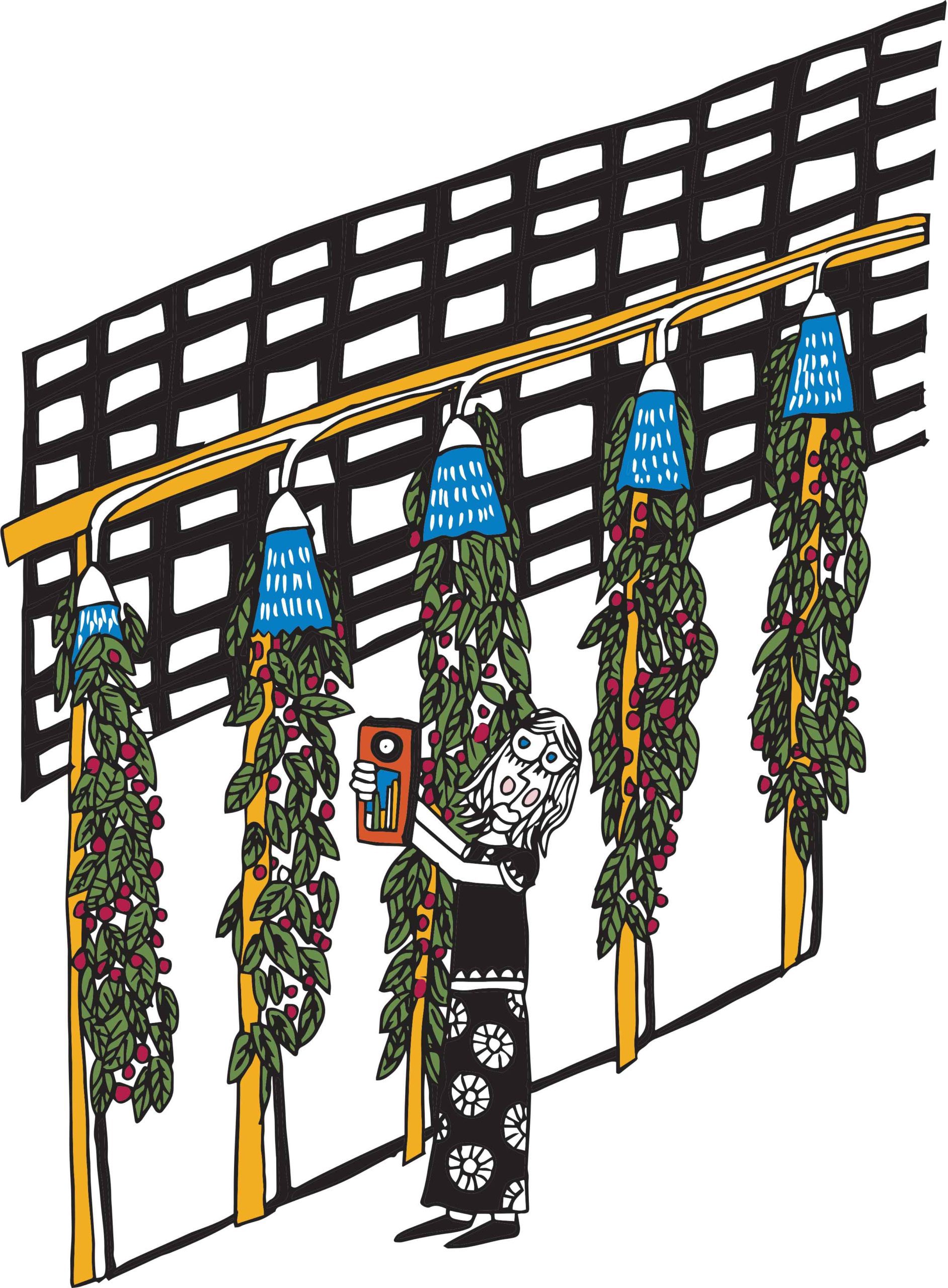

Même s’il serait illusoire de compter sur la technologie pour résoudre tous les problèmes alimentaires présents et à venir, des chercheuses et des chercheurs de tous horizons se frottent à ce défi passionnant et proposent d’ores et déjà des solutions innovantes. Celles-ci s’appliquent tout au long de notre chaîne alimentaire, de la sélection, modification et germination des graines à leur culture — en plein champ, en serre ou hors sol, voire sur les façades des immeubles — aux soins chimiques, robotisés ou naturels apportés aux plantes, à la récolte, au transport, au conditionnement et à la transformation des aliments. Voire à la création en laboratoire de nourriture purement synthétique, ou reposant sur des processus biologiques traditionnels mais réinventés — tels que la fermentation sèche.

Autour du Technion d’Israël, toute une constellation de start-up s’articule autour des questions d’alimentation (lire le reportage de heidi.news). En Europe, des organisations mettent en relation des chercheurs et des agriculteurs afin de tester des technologies innovantes ou de nouvelles techniques de culture — c’est le cas par exemple de l’Agropôle de Molondin, dans le canton de Vaud, dont l’EPFL est partenaire ou de la Swiss Food & Nutrition Valley, dont l’EPFL est un des membres fondateurs.

Consommer mieux

Les modes de consommation sont eux aussi l’objet de toutes les attentions, car pendant que beaucoup meurent de faim, des milliards d’individus sont, eux, en situation de surpoids, et consomment — entre autres — trop de viande, dont le bilan carbone est lourd. Et ce sont souvent les mêmes qui génèrent le plus de gaspillage : cumulé aux pertes liées à la production, celui-ci se monte au niveau mondial au tiers de toute la production agricole. Il existe pourtant des moyens de le réduire, tout au long de la chaîne de valeur — jusqu’à l’assiette, comme l’a prouvé une expérience menée dans les cafétérias de l’EPFL.

Ces chiffres font dire à la FAO que le défi est à notre portée, mais pas sans efforts. Les analyses de l’organisation onusienne ne font pas que poser le constat, mais proposent des améliorations concrètes, qui se heurtent parfois aux écueils des intérêts industriels, politiques, ou à un certain conservatisme du milieu agricole. Couplé aux travaux des scientifiques et moyennant beaucoup de dialogue et de collaborations, tout doit être mis en œuvre pour que ces efforts finissent par payer. Pour des milliards de personnes, c’est une question vitale.

Sans la terre et la vie qui grouille sous nos pieds, rien ou presque de ce que nous mangeons n’existerait. Car environ 95% de tout ce que nous consommons est produit directement ou indirectement par les sols, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Bénéficier de sols vivants et de qualité est donc absolument essentiel pour nourrir une population mondiale en constante expansion et pour maintenir des conditions climatiques stables, elles-mêmes garantes des conditions d’une production suffisante.

Car certes à l’échelle globale les rendements ont été multipliés par 2,5 à 3 depuis les années 60 grâce aux techniques agricoles (variétés, irrigation, fertilisation, mécanisation, etc.). Mais sur la même période, le réchauffement climatique a ralenti la croissance de la productivité agricole de 21% et réduit par exemple les rendements globaux du maïs (-5,9%), du blé (-4,9%) et du riz (-4,2%).

Parallèlement, les secteurs agricole, forestier et autres utilisations des terres contribuent à 23% des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, selon le GIEC. Il s’agit d’une part des rejets agricoles de méthane et de protoxyde d’azote issus de la fertilisation azotée et d’autre part des rejets de dioxyde de carbone dus au changement d’usage des sols.

Les sols, des puits de carbone à entretenir

Les sols abritent le plus grand réservoir de carbone organique terrestre de la planète grâce à la matière organique. Ils jouent un rôle fondamental dans le cycle du carbone et dans la mécanique d’évolution du climat terrestre. Meret Aeppli est spécialiste du cycle du carbone et directrice du Laboratoire de biogéochimie du sol (SOIL), situé à l’EPFL Valais Wallis à Sion.

Pourquoi les sols jouent-ils un rôle essentiel dans le climat ?

Les sols ont deux fonctions essentielles. D’abord, ce sont d’importants puits de carbone organique, stockant des quantités plus élevées encore que celles contenues dans la végétation et l’air réunis. Ensuite, les sols et l’atmosphère échangent des quantités conséquentes de carbone, qui passent dans la terre par la photosynthèse et en ressortent par les processus de biodégradation et de minéralisation opérées par les microorganismes présents dans le sol. Chaque année, ce sont ainsi environ 60 gigatonnes de flux entrants et émis vers l’atmosphère. Une petite portion, environ trois gigatonnes, reste piégée dans le sol, s’accumulant au fil du temps et conférant au sol sa fonction d’atténuation du changement climatique. Ainsi, une petite modification dans l’équilibre de ces flux peut avoir de grands effets sur la concentration de CO2 dans l’atmosphère et, partant, sur le climat mondial.

Les sols abritent le plus grand réservoir de carbone organique terrestre de la planète grâce à la matière organique”

Comment l’agriculture affecte-t-elle le cycle du carbone ?

Les effets dépendent des types d’agriculture. L’utilisation très intensive des terres se traduit généralement par de fortes émissions de gaz à effet de serre. Elle peut aussi provoquer une perte de matière organique, générer des problèmes d’érosion, de pollution et de déstructuration du sol. Ceci affecte négativement la stabilité des sols, leur fertilité et leur capacité de rétention de l’eau, entraînant encore plus d’érosion, et ainsi de suite. De plus, l’abus d’engrais et de pesticides peut déstabiliser la chimie du sol. Nous devons privilégier des pratiques qui préservent la matière organique, car celle-ci favorise la formation d’agrégats et préserve la stabilité du sol, augmentant ainsi ses capacités à retenir l’eau et les éléments nutritifs utiles à la croissance des plantes. Il s’agit de travailler la terre modérément, appliquer ni trop ni trop peu d’engrais, sélectionner des espèces adaptées et instaurer une rotation des cultures sur l’année, afin de ne pas épuiser les nutriments.

Quels sont vos axes de recherche principaux ?

Nous nous intéressons aux processus biogéochimiques à l’œuvre dans le cycle des éléments des sols. Ces processus incluent des réactions chimiques, biologiques, géologiques et physiques. L’un de nos projets étudie par exemple les impacts du travail du sol à haute intensité sur sa structure et la stabilisation de sa matière organique. Notre recherche montre que le labourage peut introduire de l’oxygène dans le sol et rompt les associations entre minéraux et matière organique. Cela peut déclencher l’activité microbienne et entraîner la libération de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Dans un autre projet, nous nous intéressons à la façon dont l’ajout de certains champignons et communautés de bactéries renforce la formation de matière organique.

Nos sociétés sont-elles suffisamment conscientes de l’importance des sols ?

Je ne pense pas. Nous avons tendance à considérer le sol comme allant de soi, sans vraiment réaliser qu’il est une ressource non renouvelable et précieuse, qui a mis des dizaines de milliers d’années à se former. Nous connaissons encore insuffisamment le fonctionnement de sols, leur complexité et toutes les interactions avec l’air, l’eau, les roches et le biote, dont ils sont pourtant à l’interface.

Meret Aeppli, directrice du Laboratoire de biogéochimie du sol (SOIL)

Un tiers de nos sols sont déjà dégradés

Préserver les sols, c’est aussi prendre conscience de ce qui les nourrit, de ce qui les irrigue. Sara Bonetti dirige le Laboratoire d’hydrologie et de géomorphologie (CHANGE) de l’EPFL. Spécialiste de la dynamique des bassins versants, elle décrit leur importance pour la fertilité des sols et la sécurité alimentaire.

Pourquoi vous intéressez-vous aux bassins versants ?

Les bassins versants sont des zones géographiques d’où l’eau s’écoule avant de se jeter dans une rivière, un lac ou la mer. Ils comprennent les montagnes, les vallées, les aires cultivées, les villes et sont importants, car ils régulent la quantité et la qualité de l’eau nécessaire à la vie des humains et de tous les autres organismes vivants. Ils fournissent l’eau potable et celle utile aux besoins commerciaux tels que l’irrigation, tout en régulant la qualité des cours d’eau, des nappes phréatiques et leurs impacts sur les communautés locales. Surtout, ils se caractérisent par un fonctionnement très dynamique, tout ce qui se passe dans la partie d’un bassin versant pouvant affecter significativement les régions en aval. D’importants prélèvements d’eau en amont peuvent par exemple déclencher des pénuries dans les vallées. Ou encore, un déboisement ou un changement d’affectation peuvent accroître le ruissellement de surface, déclenchant une augmentation de l’érosion et, par conséquent, une diminution de la fertilité des sols et des rendements des cultures en contrebas.

D’importants prélèvements d’eau en amont peuvent par exemple déclencher des pénuries dans les vallées”

Quel est l’état actuel des sols fertiles dans ces zones ?

Le taux de conversion des terres vers des utilisations intensives a augmenté au cours du siècle dernier et aujourd’hui l’intensification de la production agricole exerce une pression sans précédent sur les ressources en sol. Par exemple, dans de nombreuses régions, le taux d’érosion dépasse largement la production du sol. Nous perdons donc rapidement nos terres les plus fertiles. D’autres formes de dégradation liées à l’agriculture intensive comprennent, par exemple, la perte de matière organique, la contamination, l’acidification, la salinisation et le déclin de la biodiversité. Selon des estimations récentes de la FAO, plus de 30% des sols de la planète sont déjà modérément ou fortement dégradés et plus de 90% pourraient l’être d’ici à 2050.

Comment faire pour à la fois protéger ces zones et nourrir 10 milliards de personnes ?

Nous devons absolument réévaluer et reconfigurer la façon dont nous utilisons nos sols et gérons les bassins versants en général. Le changement climatique entraîne non seulement une hausse des températures moyennes, mais aussi une intensification des phénomènes météorologiques, tels que fortes précipitations et sécheresses, avec pour effet d’accroître la pression sur l’approvisionnement en eau et d’exacerber les processus d’érosion et risques d’inondations. Le plus grand défi réside donc dans la nécessité d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter, tout en préservant l’environnement, en garantissant la sécurité alimentaire et en réduisant les inégalités. C’est un équilibre délicat à trouver, entre les pratiques agricoles, la climatologie, l’économie et les ressources locales en eau et en sol, tout en sachant que les synergies et les arbitrages permettant d’assurer cet équilibre ne sont pas identiques partout et qu’il n’existe pas de solution unique.

Sara Bonetti, directrice du Laboratoire d’hydrologie et de géomorphologie (CHANGE)

Et si on changeait d’approche? C’est ce que propose la Ferme de Bassenges, à Écublens. Un collectif de huit jeunes agriculteurs et agricultrices, épaulés occasionnellement par des bénévoles, s’occupent depuis trois ans de ce corps de ferme et 7,5 hectares de terrains appartenant à l’Université de Lausanne et à l’EPFL. Il y expérimente un modèle se voulant productif tout en tranchant avec les paradigmes de l’agriculture industrielle. Appliquant les principes de la biodynamie et de l’agroécologie, le groupe défend une vision holistique du lieu. «Ici, on ne produit pas que des aliments, explique Timothée. Notre idée est de créer un organisme, qui privilégie et favorise la vie et les liens entre les humains, les animaux, la terre et ce qui y pousse. C’est un tout.»

L’équipe a mis en place un processus de vivification, qui ne nécessite pas d’intrants sur le domaine. «On y parvient en valorisant et dimensionnant tout ce qui est produit à la ferme», décrit Tom. Le fumier composté du lieu fait par exemple office d’engrais. Tout le fourrage est également produit sur place. Et comme c’est essentiellement la traction animale qui sert au maraîchage, l’utilisation de carburant est limitée.

«Cela n’a rien d’un retour au passé, précise Tom. Nous allons au contraire pleinement vers l’avenir en proposant une alternative à la délocalisation de l’impact écologique, économique et humain, que représente la production de machines, d’intrants ou de sources d’énergie ailleurs sur la planète.» Toutes et tous ont suivi des formations poussées, que ce soit en agriculture, en ingénierie de l’environnement ou en communication, et disposent des connaissances les plus actuelles en matière de santé des sols, de cycles des saisons, de vie végétale, etc. Le collectif pense son travail en termes de low-techs, c’est-à-dire en utilisant en priorité des techniques durables, fabriquées et adaptées localement.

«Tout ça, c’est beaucoup de travail et d’engagement, et ça fonctionne!» dit Timothée. En trois ans, l’équipe a planté 140 arbres fruitiers et un millier d’arbustes pour la mise en place de haies. La production de la ferme, abondante, permet de fournir des légumes à environ cent familles sous la forme de paniers hebdomadaires ou au magasin en libre service de la ferme et d’organiser un marché aux plantons au printemps, en plus de nourrir confortablement les membres du collectif et leurs animaux — des poules, deux chevaux, une vingtaine de brebis. La ferme possède aussi des ruches.

Ce type d’approche attire des agriculteurs et agricultrices cherchant à sortir de la production purement industrielle, ou des groupes de citoyens souhaitant retrouver un lien direct à la terre, y voyant une réponse possible aux crises écologiques et économiques et un gain de sens en se réappropriant la source de leur alimentation. De telles fermes, de petite taille et gérées par des collectifs, pourraient donc bien se multiplier, à l’image de ce qu’il se passe par exemple en France, où l’on compte aujourd’hui plus de 1200 de ces «écolieux», selon les chiffres de la Coopérative oasis et d’autres associations qui les regroupent.

On y parvient en valorisant et dimensionnant tout ce qui est produit à la ferme”

Semer et cultiver

Stériliser les graines grâce au plasma

Le Swiss Plasma Center de l’EPFL ne planche pas que sur la fusion nucléaire. D’autres applications du «quatrième état de la matière», plus surprenantes, font aussi l’objet de recherches avancées, y compris dans le domaine alimentaire. Ainsi, en collaboration avec la Haute École de viticulture et œnologie de Changins, le professeur Ivo Furno teste une méthode de stérilisation et de conservation des graines. «Aujourd’hui, l’industrie a recours à des procédés chimiques qui peuvent être coûteux et nocifs pour l’humain et l’environnement. La production bio requiert des traitements à la vapeur d’eau gourmands en énergie et nécessitant un investissement lourd», explique le professeur. Or depuis une dizaine d’années, le plasma froid issu d’un réacteur à décharge à barrière diélectrique (DBD) fait ses preuves dans la stérilisation, notamment de matériel médico-chirurgical. «C’est une méthode peu coûteuse, qui utilise l’air ambiant et de l’énergie électrique qui peut être issue de sources durables», poursuit le professeur. Les premiers tests en laboratoire sur des grains de blé ont établi la preuve du concept, éliminant les pathogènes des semences. Reste à amener le procédé à l’échelle industrielle, une étape qui prendra encore environ une année.

Réduire au minimum l’utilisation d’eau…

Dans beaucoup de régions du monde, l’un des principaux défis des producteurs est de disposer d’assez d’eau pour faire croître les cultures. Certaines technologies déjà éprouvées ont démontré leur capacité à produire de bons résultats tout en économisant la précieuse ressource — c’est le cas par exemple de l’arrosage goutte à goutte, qui réduit de 90% les besoins en eau par rapport à un arrosage aérien.

Certains veulent aller encore plus loin. Dans le canton de Vaud, au sein de l’Agropôle de Molondin (un centre de développement dont l’EPFL est partenaire scientifique), la société CleanGreens met au point des cultures de salades en aéroponie. Contrairement à l’hydroponie, les racines ne sont pas immergées. Elles reçoivent une solution nutritive pulvérisée sous forme d’aérosol. Tout ce que la plante ne consomme pas est récupéré par ruissellement, ce qui permet une formidable économie d’eau. La société dit pouvoir faire pousser de magnifiques salades — sous serre — avec seulement 5% de l’eau qui serait nécessaire aux mêmes salades en plein champ. Et ce, toute l’année. Ce n’est certainement pas un hasard si l’une de ses premières usines pilotes a été installée… au Koweït!

Sur leur installation expérimentale vaudoise, les légumes parlent d’eux-mêmes. Alignées au cordeau sur d’immenses tables, laitues — si parfaites et identiques qu’on les dirait clonées — et herbes aromatiques se font régulièrement vaporiser les racines, cachées sous les tables, de façon automatisée.

… et la recycler

Quelque 280 milliards de mètres cubes d’eaux usées sont produits chaque année, ce qui équivaut à 15% des prélèvements de l’agriculture. «Récupérer, réutiliser et recycler ces eaux pourrait considérablement réduire les besoins de l’agriculture non seulement en eau mais aussi en engrais et fertilisants », souligne Cara Tobin, gestionnaire du programme WASH (eaux, assainissement et hygiène) au centre EssentialTech de l’EPFL. Par exemple, la récupération de l’azote, du phosphore et du potassium contenus dans les eaux usées peut compenser 13,4% de la demande mondiale de l’agriculture pour ces nutriments. Le recyclage des déchets humains dans le monde entier pourrait satisfaire une estimation de 22% de la demande mondiale de phosphore. «Au total, le potentiel pour l’usage en agriculture de l’eau urbaine usée est de plus de 42 millions d’hectares au niveau mondial», précise la spécialiste. On ne parle alors plus d’«eaux usées», mais d’«eaux nouvelles» (wastewater versus new water).

Compte tenu de l’augmentation de la population, essentiellement urbaine, la quantité d’eaux usées va doubler d’ici à 2050. Retraiter les eaux usées afin de les utiliser pour des besoins d’eau potable ou d’irrigation est ainsi un enjeu tant sanitaire qu’environnemental. Pour autant qu’on lève encore certains obstacles techniques et sanitaires notamment pour l’extraction de matières microbiologiques, micropolluantes et pharmaceutiques.

Des serres qui produisent de l’énergie

Dans les pays tempérés, les serres sont très utiles en début et en fin de saison mais produisent des conditions bien trop chaudes au cœur de l’été. Insolight et Voltiris, deux start-up de l’EPFL, proposent chacune à sa manière d’intégrer des capteurs solaires orientables à la culture sous serre. Chez Insolight, «le réglage actif de la transmission de la lumière diffuse les rayons du soleil pour que les cultures reçoivent toujours la bonne dose de lumière.» Les cultures de baies (framboises par exemple) semblent particulièrement l’apprécier, comme en témoigne une installation pilote en Valais. Du côté de Voltiris, les panneaux filtrent la lumière de manière à ne laisser passer que les longueurs d’onde utiles aux plantes et convertissent le reste en électricité.

L’IA au service du rendement…

Fondée en 2015 déjà, la spin-off de l’EPFL Gamaya a mis en place une plateforme technologique qui intègre télédétection et modélisation avancée des cultures, associée à l’analyse par intelligence artificielle. Les images recueillies par télédétection à l’aide de drones permettent d’évaluer par exemple la santé des cultures, les niveaux de nutriment, la présence de mauvaises herbes ou d’espèces envahissantes. Il en ressort une analyse prédictive des rendements jusqu’à un an en avance, avant même la plantation. Le recours à l’intelligence artificielle permet de constituer des modèles qui tiennent compte de données agronomiques telles que le type de sol, la variété de cultures ou les cycles agronomiques. Gamaya soutient en particulier les producteurs de canne à sucre en Inde, aux États-Unis et au Brésil afin non seulement d’améliorer les rendements, mais aussi d’établir des rapports de durabilité et d’évaluer l’empreinte carbone liée à la culture de la canne à sucre.

…ou contre les mauvaises herbes

Développés dans le canton de Vaud, les robots de désherbage d’Ecorobotix procèdent ainsi par reconnaissance automatisée des mauvaises herbes. Traversant les champs, ils pulvérisent d’infimes quantités de produits précisément sur l’indésirable, limitant drastiquement les volumes requis et préservant la nourriture de toute contamination.

Prévenir plutôt que guérir

Avec l’intensification des cultures, certaines maladies cryptogamiques et certains ravageurs sont devenus de véritables plaies pour les agriculteurs. Mais les traitements «tout chimiques» qui prévalaient au siècle dernier montrent désormais qu’ils posent bien souvent plus de problèmes qu’ils n’en résolvent.

De nombreux laboratoires s’appuient aujourd’hui sur les nouvelles technologies d’édition génomique pour développer des variétés résistantes grâce à l’intégration de gènes spécifiques — de façon beaucoup plus rapide, ciblée et sûre qu’avec les méthodes historiques de sélection et croisements ou les OGM d’ancienne génération.

Des robots aux petits soins

À l’EPFL, le Laboratoire de conception et fabrication et de robot par ordinateur (CREATE) cherche de nouvelles méthodes pour concevoir les robots à différentes fins et notamment pour la manipulation de produits délicats. C’est ainsi qu’il a testé l’an dernier un robot cueilleur de framboises et une framboise en silicone pour qu’il puisse s’entraîner. Le but de CREATE était d’établir la preuve du concept et de perfectionner l’outil. Ce type de mécanisme pourrait également être utile pour d’autres baies ou autres fruits mous tels que les abricots, les tomates ou le raisin.

Cette année, CREATE a exploré d’autres pistes de conception en utilisant ChatGPT pour imaginer un robot cueilleur de tomates. Le processus est au moins aussi intéressant que le résultat. Les scientifiques ont commencé au niveau conceptuel, en discutant avec les réseaux neuronaux appelés grands modèles de langage (LLM) des défis à venir de l’humanité et en identifiant la cueillette robotisée comme une solution au problème de l’approvisionnement alimentaire mondial. Ils ont ensuite alimenté le LLM en données globales provenant de publications universitaires, de manuels techniques, de livres et de médias pour fournir la réponse «la plus probable» à des questions telles que: «quelles caractéristiques doit avoir un robot cueilleur?» Il en est résulté une pince robotique pour récolter les tomates mûres, ChatGPT ayant estimé que les tomates sont la culture la plus intéressante pour un robot cueilleur. Un biais de la littérature? «La communauté de la robotique doit déterminer comment tirer parti de ces outils performants pour accélérer les progrès des robots d’une manière éthique, durable et socialement responsable», résume Josie Hughes, directrice du CREATE.

Le laboratoire CREATE supervise également un programme invitant les étudiantes et étudiants à mener leurs propres projets en lien avec une production alimentaire durable. Baptisé AgriFood, il soutient les initiatives de toute sorte en offrant du coaching, de l’expertise et du financement. Ainsi le laboratoire dispose par exemple d’un Farmbot, un robot cartésien et un logiciel qui permettent de cultiver son jardin (3×6 m maximum).

Un groupe l’utilise actuellement pour comprendre et optimiser la croissance de plantes, à l’aide de capteurs d’humidité, de salinité et autres. Un autre groupe a construit un démonstrateur de culture en aéroponie. À l’autre bout de la chaîne, un étudiant adapte un robot pour lui apprendre à griller et reconnaître le toast parfait. AgriFood veut donner aux futurs ingénieurs la possibilité d’appliquer et de développer des technologies qui peuvent aider les systèmes agroalimentaires à créer des solutions plus durables et évolutives.

La communauté de la robotique doit déterminer comment tirer parti de ces outils performants pour accélérer les progrès des robots d’une manière éthique, durable et socialement responsable”

Transporter et conserver

Des emballages plus durables

Yves Leterrier, chercheur au Laboratoire de mise en œuvre de composites à haute performance (LPAC) de l’EPFL, avance un chiffre qui donne des frissons : «Le taux de recyclage des déchets est de 6% au niveau mondial. La nature, elle, en recycle 100%.» Parmi ceux-ci, on trouve les emballages alimentaires. «Les plastiques synthétiques comme le PET sont quasiment indestructibles dans la nature, or ils ne servent souvent qu’à transporter une boisson ou un aliment avant d’être jetés. Il est donc essentiel de trouver les moyens de prolonger leur vie ou de concevoir des alternatives.» Ainsi, le LPAC, en collaboration avec le Laboratoire des matériaux et procédés chimiques du professeur Christian Ludwig et Nestlé, travaille depuis quatre ans sur un plastique biosourcé qui allie performance technologique et environnementale.

De son côté, le Laboratoire des procédés durables et catalytiques, dirigé par le professeur Jérémy Luterbacher, a mis au point un substitut au plastique PET fabriqué à partir de matière végétale non comestible. Le plastique obtenu est solide, thermorésistant et étanche aux gaz comme l’oxygène, ce qui en fait une matière adaptée à l’emballage alimentaire par exemple. Ce nouveau plastique peut être recyclé par voie chimique ou se dégrader en sucres inoffensifs dans l’environnement.

Des dates de péremption plus réelles

Très conservatives et plus statistiques que pragmatiques, les dates de péremption poussent souvent à jeter des aliments qui pourraient être tout à fait comestibles. À l’EPFL, le Laboratoire de nanobiotechnologie (LNB) de la professeure Ardemis Boghossian a mis au point un capteur capable de déceler en temps réel si un aliment est altéré. Logé à l’intérieur de l’emballage, il fonctionne comme un nez hypersensible. Comme on sent un aliment suspect avant de le goûter, le capteur décèle les premières émanations de gaz émis lorsqu’une moisissure commence à se développer, que l’aliment soit sous forme solide, liquide ou en poudre. Il envoie alors un signal lumineux dans le proche infrarouge, une onde invisible à l’œil nu, mais capable de traverser des surfaces opaques, avec comme seule limite le métal. Le signal est alors reçu sur un smartphone par exemple, ce qui épargne de surcroît à l’utilisateur la difficile tâche de localiser, parfois à la loupe, la date de péremption.

«Au départ, nous pensions surtout à faciliter la gestion des stocks et des inventaires des commerçants. Mais nous nous sommes rendu compte que le système pouvait également être très utile aux consommateurs. Aujourd’hui un frigo intelligent peut déjà dire ce qu’il contient. À l’avenir, on peut imaginer qu’il précise l’état du lait et s’il faut en racheter, anticipe Ardemis Boghossian. Ce système est aussi bien meilleur marché qu’une puce RFID par exemple.»

Ce projet a été développé dans le cadre de la Future Food Initiative, en partenariat avec plusieurs acteurs de l’industrie. Si le capteur est au point, il manque encore aujourd’hui sur le marché une caméra bon marché et facile d’utilisation pour détecter la lumière proche infrarouge. Avec ses partenaires, le LNB a développé un prototype d’instrument portable, «mais il faudra sans doute encore cinq ou dix ans avant qu’il arrive sur le marché, remarque la professeure. Il faudra faire des tests, mais l’écueil le plus dur à passer est législatif. Nous avons surtout l’habitude de travailler dans le domaine médical, qui a mis en place des procédures très claires. Pour l’industrie alimentaire, c’est nouveau et beaucoup est encore à mettre en place.»

Consommer

La viande de laboratoire

Au niveau mondial, l’élevage est une catastrophe environnementale, que ce soit dans l’utilisation de l’eau, des terres ou la production de gaz à effet de serre avec une part de 15%. Une solution pour satisfaire la demande de chair fraîche qui a le vent en poupe aujourd’hui est de cultiver de la viande ou du poisson en laboratoire à partir de cellules animales. Après Singapour, fin juin, le Département américain de l’agriculture a donné son feu vert à la production et la vente de viande en laboratoire. En outre, une demande a été déposée en Suisse ces derniers mois par la société Aleph Farm, active dans la viande de culture et qui compte Migros parmi ses actionnaires. Même si le poulet de laboratoire n’est pas encore près de rejoindre les étals des marchés, c’est un joli coup de pouce à une industrie naissante. Celle-ci compte déjà plus de 150 entreprises dans le monde, sur lesquelles pleuvent des centaines de millions de dollars d’investissement.

Toutefois, il est encore trop tôt pour affirmer qu’une production de masse présentera de réels bénéfices environnementaux. Un rapport du Centre international de gouvernance des risques de l’EPFL sur les technologies émergentes rappelle que la viande cultivée peut avoir un impact sur l’environnement et le climat en raison de sa consommation d’énergie, principalement l’électricité utilisée pendant la production, ou de la production du milieu de croissance. De plus, aucune expérience à échelle industrielle n’a encore été menée, ce qui rend les cycles d’analyse de vie hypothétiques et basés sur des simulations. Les auteurs estiment en outre qu’une analyse prospective incluant les aspects de santé, de sécurité, économiques, industriels et sociétaux (acceptabilité) doit être considérée avant même d’aborder les aspects environnementaux.

Les nourritures alternatives

Et si on se passait complètement de la viande et des protéines animales? La planète s’en porterait mieux, mais comment assurer à 8 ou 10 milliards d’âmes les 50 grammes de protéines quotidiennes recommandées? Les protéines à base de plantes sont des substituts populaires. Les pois tendent aujourd’hui à remplacer le soja, qui est plus allergène. Quand ils imitent la viande, ces produits malheureusement sont souvent hautement transformés et gorgés de sucre, sel, gras, colorant et autres exhausteurs de goût. Les levures, champignons et bactéries constituent des alliés de choix pour produire des protéines utiles grâce à la fermentation. Souvent à base d’OGM, y compris dans l’Union européenne, mais pas toujours: Cultivated Biosciences par exemple, une start-up créée par deux alumni de l’EPFL, Tomas Turner et Dimitri Zogg, mise sur la levure non génétiquement modifiée pour produire des produits laitiers végétaux à faire craquer un Fribourgeois. D’après la description sur son site en tout cas. La jeune pousse biotech a levé en septembre dernier 1,5 million de francs et a commencé cette année à tester l’onctuosité de ses produits auprès d’une sélection de clients.

Au menu des alternatives, on trouve aussi les algues, les protéines bactériennes, les insectes — même si ces derniers restent des animaux. Quoi qu’il en soit, d’un point de vue santé, presque toutes les protéines alternatives non carnées sont plus saines que la viande rouge, selon l’analyse de chercheurs britanniques, tout en allégeant le fardeau de la planète.

Faire les bons choix

Favoriser un régime alimentaire qui fasse du bien à notre corps autant qu’à la planète, tel est l’objectif du programme européen «SWITCH», lancé en début d’année. Doté d’un budget de 10 millions d’euros sur quatre ans, il mise sur la connaissance et l’innovation pour inciter les Européens à modifier leurs habitudes alimentaires. «Beaucoup de gens ignorent ce qu’ils mangent et son impact sur la planète et leur santé. En outre, ce n’est pas parce que l’on a compris qu’il faudrait manger 5 fruits ou légumes par jour que nos habitudes changent», résume Nicolas Henchoz, directeur de l’EPFL+ECAL Lab et gestionnaire de l’innovation du projet qui réunit 21 partenaires académiques et industriels.

L’objectif est donc de recenser la masse de données économiques, sanitaires, agronomiques, environnementales, sociologiques, anthropologiques et autres en lien avec les habitudes alimentaires européennes pour offrir une vision globale de la situation. L’agrégation de ces données permettra ensuite de développer trois applications visant à engendrer effectivement ces changements comportementaux. Chaque plateforme vise un public distinct: les citoyens, les chefs et les décideurs politiques. Le responsable entend avoir les premiers prototypes d’ici deux ans. «Au-delà des applications, notre participation à ce programme permettra notamment d’avoir accès à toutes les données, une manne extrêmement précieuse pour les laboratoires de recherche», souligne Nicolas Henchoz.

Des entreprises israéliennes qui innovent en alimentation, on en entend parler chaque semaine. C’est vrai pour les protéines non animales — nommées «alternatives» — issues de plantes, d’algues, de champignons ou de micro-organismes. Israël se targue d’être le second pays en termes d’investissement dans le domaine. Avec un peu plus d’un milliard de dollars investis de 2020 à 2022, l’État hébreu coiffe le Royaume-Uni et le Chili au poteau pour se placer juste derrière le géant américain.

Paradoxal pour un petit pays bâti dans le désert? «On peut imaginer que, comme Singapour ou d’autres parties du Moyen-Orient, ce sont des régions relativement vulnérables en termes de sécurité alimentaire de par leurs conditions naturelles et météorologiques», analyse Gillian Diesen, responsable de la stratégie pour Pictet-Nutrition. Autrement dit, la longue quête de la suffisance alimentaire aurait préfiguré celle de la révolution alimentaire.

Un intérêt mondial pour la foodtech

Cette ferveur à concevoir la nourriture de demain prend aussi sa source dans une appétence pour la technologie. Il y a une claire volonté politique, impulsée dans les années 1990, d’être à la pointe de la high-tech. Le pays s’en donne les moyens: 5% de son PIB chaque année. Et se félicite d’être le plus gros investisseur dans l’OCDE.

L’Autorité israélienne pour l’innovation (IIA), rattachée au gouvernement, subventionne jusqu’à la moitié des dépenses de recherche d’entreprises — et touche des redevances en cas de réussite. Cependant, en matière de recherche et développement (R&D), le pays reste très dépendant des financements privés: moins de 10% des financements sont publics, soit le plus bas taux de l’OCDE. En comparaison, ce chiffre est de 27% en Suisse.

L’intérêt mondial pour les innovations alimentaires n’étant plus à démontrer, il n’est guère surprenant que la start-up nation s’inscrive dans cette veine. Surtout pour un État dont on murmure qu’il accueille la plus importante population végane du monde — il suffit de voir le nombre de sushis, steaks et œufs véganes dans les restaurants de Tel-Aviv pour s’en convaincre. Israël a même fait de la foodtech une priorité nationale en R&D.

Fort soutien étatique

Ces belles perspectives se sont un peu tassées ces derniers temps, guerre en Ukraine oblige. Jusque-là prospère, le marché mondial de la foodtech a dévissé en 2022, par l’action combinée de l’inflation et des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement. Cette année-là, les investissements mondiaux se montent à «seulement» 29 milliards de dollars, contre 51 milliards l’année précédente. Un temps faible, pour un secteur qui reste porteur.

L’émergence des sociétés spécialisées en foodtech n’est pas un phénomène ancien en Israël. L’impulsion originelle est à chercher du côté du puissant groupe agroalimentaire Strauss, qui fêtera bientôt son siècle d’existence. En 2015, son partenariat avec l’IIA a donné naissance au Kitchen Foodtech Hub, un incubateur qui a fourni à une vingtaine de start-up des locaux, du réseau et une confortable mise de départ de 650’000 à 750’000 dollars.

«Il n’y avait rien de comparable, et beaucoup ont copié l’idée», se remémore David Nini, directeur scientifique du Kitchen Hub, dans son bureau à Ashdod, à une quarantaine de kilomètres au sud de Tel-Aviv. En effet, deux autres incubateurs ont suivi, Fresh Start et inNegev, auxquels se sont encore ajoutés quatre accélérateurs.

Pour le groupe Strauss, les millions de shekels injectés dans le Kitchen Hub sont rentables: l’État investit bien plus via l’IIA, et l’industriel garde une ribambelle d’idées sous le coude, ainsi que de jeunes entreprises à phagocyter si l’occasion se présente.

Que vous soyez affamés d’innovation ou allergiques à ces drôles d’assiettes qu’Israël vous prépare, que vous soyez convaincus ou pas par ces tentatives lucratives de décarboner votre alimentation, cela nous concerne tous. Car l’ambition des campus et des start-up que j’ai explorés est bien de nourrir 10 milliards de Terriens de manière saine et durable.

Un modèle à suivre pour la gestion de l’eau?

Depuis les années 2000, la start-up nation fait figure de pionnier mondial du dessalement. Le long de la côte, cinq usines dessalent la mer Méditerranée et fournissent la moitié de la demande domestique en eau (80% selon les autorités). Le reste provient du pompage d’eaux souterraines et de la captation d’eau de surface, notamment dans le lac de Tibériade. Mais Israël sait surtout être économe. La consommation d’eau par habitant est parmi les plus basses de l’OCDE. Le pays se vante de réutiliser entre 80 et 90% de ses eaux usées pour alimenter les cultures agricoles — un procédé encore interdit en Suisse et dans la plupart des pays tempérés, mais en train de se développer. Ce miracle, Ram Lisaey, chef du service agronomie de Netafim, n’a pas de mots assez doux pour en chanter les louanges. «La majeure partie de l’eau que nous utilisons est désalinisée, puis recyclée et utilisée. Toute la gestion de l’eau en Israël, on l’apprend à l’université, c’est un travail extraordinaire et unique.»

Israël rassemble quelque 200 entreprises spécialisées dans le secteur de l’eau potable et de l’irrigation, des fraîches start-up jusqu’aux poids lourds comme Netafim — leader mondial de la micro-irrigation — ou IDE Technologies, spécialisée dans le dessalement. Ici, on capte l’humidité de l’air pour en faire de l’eau potable, là on purifie les eaux usées par ultraviolets, là encore on s’applique à détecter les fuites d’eau chez les usagers ou à vérifier sa qualité.

La majeure partie de l’eau que nous utilisons est désalinisée, puis recyclée et utilisée”

Fromage sans lait et lait sans vache

Du fromage sans vache, du lait artificiel et de la glace synthétique… On dirait de l’art conceptuel, mais c’est la promesse d’ImaginDairy, start-up israélienne de pointe, qui vient d’attirer le géant Danone dans son capital.

Trois paires d’yeux me dévisagent en silence. Elles attendent. Je saisis d’une main sûre un biscuit tartiné de fromage frais. Le voyage du toast vers ma bouche est solennel. «Je ne devrais pas remplir un formulaire, signer une décharge?» Hochement négatif de la tignasse bouclée de Roni Zidon, vice-présidente en charge du développement à ImaginDairy, la start-up qui m’accueille au nord d’Israël. Pas besoin de le répéter deux fois. Ayant grandi entourée de charolaises, je suis curieuse de goûter un fromage au lait fabriqué par des bêtes nettement moins imposantes: des micro-organismes.

«C’est un processus bien connu, utilisé pour produire par exemple de l’insuline, des oligosaccharides de lait pour les préparations pour nourrissons», expliquait un peu plus tôt, Powerpoint à l’appui, Roni Zidon dans une salle de réunion blanche comme un rêve de laitier. Même la présure, la principale enzyme de fabrication du fromage, est produite de cette manière, alors qu’elle provenait autrefois de l’estomac des veaux.»

Je croque mon cracker. En bouche, le fromage est frais, onctueux, assez neutre gustativement. Un mélange de Philadelphia et de Madame Loïk avec une pointe de sel. «Il y a seulement sept ingrédients», annonce fièrement Amir Biran, responsable qualité des produits, lunettes et visage rond. «Quelques arômes, de la matière grasse et des stabilisateurs d’origine végétale… uniquement des ingrédients qu’on trouve déjà dans l’industrie agroalimentaire classique.»

Place au shot de lait. Le nacré et l’onctuosité du liquide berneraient un veau. Les saveurs aussi: le goût est bluffant de fidélité, malgré une touche finale quelque peu fibreuse. On ressert les verres avec l’un des tout derniers crus, lequel fournit une agréable sensation de gras en bouche. C’est la pause déjeuner, et de nouvelles employées — sur la trentaine que compte la société — se pressent pour venir goûter, pour la première fois apparemment, le fruit de leur travail. Elles aussi semblent convaincues.

C’est un processus bien connu, utilisé pour produire par exemple de l’insuline, des oligosaccharides de lait pour les préparations pour nourrissons”

Quel est le vrai coût des aliments? Certainement pas celui affiché dans nos supermarchés. Le système alimentaire mondial est en effet l’un des principaux responsables du dépassement des limites environnementales planétaires, incluant par exemple le changement climatique et l’érosion de la biodiversité. Il est également responsable de multiples impacts sociétaux, comme le travail forcé et sous-payé, et sanitaires (malnutrition, obésité, diabète et maladies cardiovasculaires entre autres). Ces conséquences sont autant de coûts dit cachés ou externes, non reflétés dans le prix final, et réduisant artificiellement la facture de nos aliments.

Le concept du True Cost Accounting, ou la comptabilité du coût réel en français, a émergé par le biais d’une ini-tiative portée par le Programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP) en 2014. Le concept vise à quantifier, monétiser et internaliser les coûts cachés, qu’ils soient d’ordre environnemental, sanitaire ou social, dans le prix des biens de consommation. L’objectif étant d’accélérer la transition vers un système plus durable d’une manière systémique et holistique. Le True Cost Accounting for Food (TCAF) a récemment gagné en popularité grâce au Sommet sur l’alimentation des Nations unies en 2021 et à plusieurs projets qui ont été lancés dans ce domaine à l’international. Par exemple, une étude aux États-Unis estime que les coûts réels de l’alimentation sont trois fois supérieurs aux dépenses effectives. En Suisse, le concept fait partie d’une liste de recommandations pour la transition vers un système agroalimentaire plus durable présentées par des scientifiques lors du Sommet suisse sur l’alimentation en février 2023. Le TCAF est également mentionné dans la Stratégie 2030 de la Confédération en lien avec ses engagements pris lors des Accords de Paris.

Ainsi le projet From farm to fork and beyond: A systemic approach for implementing true cost accounting for food in Switzerland a été initié et soumis pour du financement par le centre Enterprise for Society (E4S). «L’innovation du projet est de proposer des mesures concrètes d’implémentation du coût réel tenant compte des spécificités de la Suisse, comme les incitations pour les agriculteurs, le système de subventions, les pratiques de l’industrie et les habitudes et perceptions des consommateurs», indique Veronica Petrencu, qui coordonnera le projet au sein du centre E4S.

Des impacts très difficiles à monétiser et à tracer

Si certaines conséquences de la production de nourriture sont assez bien connues et chiffrées, comme le CO2 émis, d’autres le seront plus difficilement. «Lorsqu’un impact sur l’environnement est irréversible, le coût peut théoriquement être considéré comme infini», indique notamment Gino Baudry, scientifique au Laboratoire d’économie urbaine et de l’environnement (LEURE) de l’EPFL qui contribue au projet. «Comment mettre un chiffre sur les conditions voire même la vie des travailleurs et travailleuses, ou sur le travail des enfants?» Le chercheur note que le but de monétiser les impacts n’est pas d’arriver à une estimation «juste et absolue», mais de créer un langage commun et simple bien qu’imparfait. Il donne l’exemple de la taxe CO2: «Son niveau varie de zéro à plus de 150 dollars selon le pays de nos jours. Il n’existe donc pas une valeur unique, juste et absolue du CO2, mais de nombreux pays ont défini une valeur leur permettant d’internaliser en partie ce coût initialement externe.» Ce travail nécessite aussi la création d’un langage commun précis et consistant afin d’évaluer et de comparer le coût réel des produits. «Une carotte fraîche n’est pas un seul produit, mais correspond à plusieurs réalités aux impacts hétérogènes, indique Gino Baudry. Selon sa provenance, la manière dont elle a été produite, ses valeurs nutritionnelles.» À partir de ce postulat, les chercheurs et chercheuses seront donc en mesure de monétiser non pas «le» mais «un» coût réel estimé et consensuellement accepté incluant un vaste éventail d’impacts.

Gino Baudry, scientifique au Laboratoire d’économie urbaine et de l’environnement (LEURE) de l’EPFL

Cinq axes de recherche

Les scientifiques impliqués dans ce projet travailleront sur cinq axes: un calculateur du TCAF pour le système alimentaire suisse, sous la forme d’une plateforme web, qui permettra à chacun et chacune de simuler les impacts positifs et négatifs que générerait un changement d’habitudes de consommation, de méthode de production, de provenance, etc. Le deuxième volet s’intéressera à la chaîne de valeur, pour comprendre le rôle du secteur privé, y compris des agriculteurs, et identifier les écueils et les possibilités d’amélioration. Des enquêtes et des entretiens seront également menés avec des acteurs clés du secteur privé afin de comprendre leurs points de vue sur le TCAF. Dans un troisième volet, les scientifiques s’attacheront aux habitudes et aux perceptions des consommateurs et des consommatrices. «Convaincre la population de changer ses habitudes alimentaires représente un défi majeur car elles font partie de notre culture», note Gino Baudry.

Un quatrième axe de recherche touchera à la théorie du changement et à l’établissement des politiques. «Les législations, réglementations et subventions publiques doivent encourager et soutenir un système alimentaire durable, du champ à l’assiette», indique le chercheur. L’application de cette approche permettra de proposer des pistes concrètes d’implémentation en impliquant tous les acteurs de la chaîne de production, par exemple, par une modification progressive des prix relatifs des produits alimentaires intermédiaires et finaux en fonction de leur durabilité. Finalement, un cinquième plan de recherche veillera à la bonne circulation des informations et avancées entre les partis concernés, ainsi que la diffusion des connaissances auprès du grand public. Un premier livre blanc du centre E4S résume les réactions des acteurs du système alimentaire suisse au vrai coût des aliments et les pistes potentielles d’implémentation d’un tel vrai coût.

Convaincre la population de changer ses habitudes alimentaires représente un défi majeur car elles font partie de notre culture”

Un projet interdisciplinaire et interinstitutionnel

Le projet From farm to fork and beyond: A systemic approach for implementing true cost accounting for food in Switzerland a été initié par le centre Enterprise for Society (E4S). Il réunit l’EPFL (LEURE), l’UNIL (HEC, Unisanté), la HEG Fribourg (CCRS), l’Université de Berne (CDE) et la Haute École des sciences agronomiques, forestières et alimentaires de Berne (BFH-HAFL). Le projet est financé à hauteur de 3,2 millions de francs par le Fonds national suisse (SINERGIA) pour une durée de quatre ans à partir de 2024. Le centre a comme mission de réunir l’expertise des trois institutions académiques fondatrices (l’EPFL, l’UNIL et l’IMD) et de créer des collaborations avec les acteurs industriels, politiques et de la société civile pour accompagner la transition vers une économie plus durable, résiliente et inclusive.

Produire de la nourriture en suffisance est une chose. Mais encore faut-il qu’elle soit distribuée et consommée sans pertes. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 30% de la production alimentaire est actuellement gaspillée. Ce qui représente, mondialement, 1,3 milliard de tonnes et, pour la Suisse, 2,8 millions de tonnes de denrées perdues ou jetées chaque année.

Ce gaspillage ne vient pas que des frigos trop remplis des consommateurs, qui en sont responsables pour un tiers. Le reste a lieu en amont, tout au long de la chaîne d’approvisionnement du champ à l’assiette, en passant par le stockage, le transport, la transformation, la distribution et la gestion, et touche tous types d’aliments. Il s’agit par exemple de fruits et légumes n’ayant pas atteint la maturité ou ne correspondant pas aux standards de taille et de forme, ou de denrées qui pourrissent ou sont contaminées lors d’étapes intermédiaires. En Suisse, cela correspond à 330 kilos de nourriture par personne et par an, soit à un quart des gaz à effet de serre émis par notre alimentation, chiffre l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Car les denrées gaspillées ont un coût environnemental. Avant de finir à la poubelle, elles mobilisent de précieuses ressources (terres arables, eau, énergie, travail) et à chaque étape envoient du CO2 inutilement dans l’atmosphère. Le gaspillage serait ainsi responsable de 10% des émissions globales, soit plus de deux fois plus que le trafic aérien. Sans oublier qu’il pèse également lourd dans le porte-monnaie des particuliers: selon le WWF, un ménage suisse jetterait en moyenne plus de 600 francs de nourriture par an.

Modèle de haute précision

À L’EPFL, une véritable révolution s’est mise en marche. À son arrivée en 2019 à la tête du secteur de la restauration et des commerces, Bruno Rossignol a défini une ambitieuse stratégie. «Nous avons passé en revue tout ce qui était en place, puis repensé toute la chaîne de valeur, du producteur au consommateur, de sorte à répondre strictement aux enjeux climatiques et environnementaux, décrit le responsable. Pour cela, nous misons sur la durabilité, des produits locaux et de saison, des plats sains et de plus en plus végétaux.»

Une panoplie de mesures concrètes a été mise en place. Parmi elles, l’installation de 450 compteurs dans les cuisines afin de contrôler la consommation d’énergie, la mise à disposition d’une trentaine de poubelles intelligentes indiquant le taux de CO2 gaspillé lorsqu’on jette de la nourriture, la définition d’une liste des 2600 produits autorisés et compatibles avec les exigences environnementales. «Nous avons par exemple totalement éliminé les espèces menacées de poissons et les légumes cultivés sous serre», précise Bruno Rossignol. Sans oublier le renoncement aux ustensiles et emballages à usage unique dès 2021 et le passage progressif à une alimentation végétale — de 10% de menus végétariens en 2018 à 50% en 2020 et visant les 80% en 2030.

Globalement, c’est tout le réseau de fournisseurs et d’agriculteurs qui est revu, privilégiant les circuits courts. Et tout ce qui est acheté pour concocter les quelque 1,5 million de repas servis sur le campus chaque année est savamment supervisé afin de limiter le gaspillage en amont et adapter les quantités si nécessaire. Pour avoir une vue d’ensemble de tout ce système, un outil de gestion pointu a été développé en collaboration avec Robert West, qui dirige le Laboratoire de science des données de l’EPFL.

L’empreinte carbone d’un plat moyen est ainsi passée, en deux ans, de 6,1 kg à 4,1 kg de CO2, avec pour but d’arriver à 2,5 kg en 2030. Un programme qui fait de l’École une pionnière en la matière.

Nous avons par exemple totalement éliminé les espèces menacées de poissons et les légumes cultivés sous serre”

Comment nourrira-t-on deux milliards d’humains en plus quand tant d’entre eux souffrent déjà de la faim?

Le défi est énorme. Il faut toutefois savoir que l’on produit déjà bien assez aujourd’hui, le problème étant que les ressources sont mal distribuées. Pour parvenir à relever ce défi, nous devons transformer en profondeur les systèmes alimentaires vers davantage d’efficacité (produire plus avec moins), d’inclusivité, de résilience et de durabilité — ce sont les quatre piliers sur lesquels nous travaillons à la FAO.

L’évolution actuelle ne va pourtant pas dans le bon sens…

C’est hélas vrai : depuis 2017, la faim dans le monde tend à augmenter, ce qui montre la fragilité du système — des événements drastiques dus aux changements climatiques, aux conflits, aux inégalités persistantes et au Covid ont des impacts démesurés.

Dès lors, comment redresser la barre?

Nous devons agir sur plusieurs fronts — mais surtout, le plus important, c’est de pouvoir toucher les petits paysans, tout autour du globe. C’est l’une de nos grandes frustrations : on ne cesse de réaliser des progrès, mais on ne parvient pas à les implémenter auprès des petits producteurs. La technologie peut les aider dans une large mesure, mais elle est souvent trop coûteuse à mettre en œuvre, demande des investissements trop lourds pour les populations cibles. Nous devons bien sûr aussi cibler les femmes, les jeunes, les populations indigènes et autres groupes marginalisés.

Ismahane Elouafi, scientifique en chef de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Mais l’innovation a un coût!

Oui, mais celui-ci pourrait être largement réduit. J’ai été stupéfaite lors de ma visite à l’EPFL par la prothèse de pied développée par le centre EssentialTech avec le CICR: ces travaux ont permis de faire passer le prix d’un tel objet de 3000 à 50 €! Avec une même approche appliquée au domaine alimentaire, je suis convaincue que l’on pourrait rendre la technologie accessible à davantage de monde. Notamment en s’assurant que la production soit localisée et distribuée pour diminuer les coûts de transport et de logistique.

Avez-vous des exemples?

Je pense notamment aux systèmes d’irrigation. L’arrosage goutte-à-goutte permet d’économiser jusqu’à 90% d’eau par rapport aux systèmes classiques. Pour l’Afrique, qui produit globalement très peu en regard des surfaces à disposition, introduire de tels systèmes d’irrigation pourrait faire une différence considérable! Car l’Afrique compte seulement 7 à 8% de ses terres irriguées, contre 57% en Asie. Nous avons mené des essais au Burkina Faso et au Niger, en installant des systèmes d’irrigation chez de petits agriculteurs et en les formant pour leur entretien — et les résultats sont incroyables! Pour certaines cultures, le rendement passe de 1,5 tonne à 7 ou 8 tonnes par hectare. La petite irrigation est nécessaire en Afrique pour que ce continent diminue ses importations alimentaires, mais cela doit être basé sur une agriculture locale, avec des espèces locales et des acteurs locaux.

Il n’y aurait donc qu’à généraliser ceci?

Cela n’est hélas pas si simple. Il faut des investissements, des partenariats, inciter la création de petites entreprises locales pour déployer et entretenir les réseaux. Or il y a souvent beaucoup d’intermédiaires qui font grimper la facture. Et ce phénomène ne touche pas que l’irrigation. Prenez les engrais: ceux-ci sont majoritairement produits loin de l’Afrique, ce qui a pour effet qu’ils y sont vendus plus chers qu’en Europe! Ils sont donc évidemment hors de portée des paysans locaux. Des investissements ciblés permettraient à de petites sociétés africaines de fabriquer les intrants agricoles localement et ainsi de transformer localement les productions agricoles. Si on raccourcit la chaîne, c’est du bénéfice pour tout le monde.

À force de sélection et de pression sur les coûts, l’humanité a dramatiquement appauvri le patrimoine génétique végétal”

Et concernant le type d’agriculture? Généraliser l’irrigation ne risque-t-il pas de favoriser le déploiement de grandes monocultures, comme cela s’est fait un peu partout depuis les années 1960?

Nous devons avoir collectivement l’intelligence de ne pas reproduire les erreurs du passé. Au contraire, il s’agit même de les corriger ! Sur ces terres, nous avons une occasion en or de ramener davantage de diversité dans les produits agricoles. Saviez-vous que sur 30’000 espèces végétales comestibles, il ne s’en trouve que 125 dans le commerce? A force de sélection et de pression sur les coûts, l’humanité a dramatiquement appauvri le patrimoine génétique végétal. Nous devons aujourd’hui le restaurer.

Comment? Le «coffre-fort à graines» de Svalbard n’est pas actif depuis si longtemps…

Outre le fait que l’on peut encore trouver des semences de variétés anciennes hors de la grande distribution, nous avons aussi aujourd’hui les moyens de les diversifier, de les améliorer grâce aux techniques d’édition génomique. Cette technologie, qui a valu le Prix Nobel à ses auteures, est aujourd’hui mûre pour pouvoir fournir des plantes particulièrement résistantes aux maladies, ou spécialement adaptées aux régions où elles doivent pousser, ou enrichies en certains nutriments, des protéines par exemple.

Ne va-t-on pas se retrouver dans la même impasse que pour les OGM, avec de nombreux pays qui ne veulent pas en entendre parler et bloquent leur déploiement?

Nous avons littéralement changé de paradigme avec la technologie de l’édition génomique. Cela n’a plus rien à voir avec les OGM du passé. Pour moi ce débat est clos: nous sommes arrivés à une ère où la précision de l’édition du gène permet de corriger ou d’intégrer très exactement ce que l’on souhaite, sans prendre le risque de ramener de l’ADN étranger. Le gros problème, c’est que beaucoup de dirigeants n’ont pas compris — ou pas voulu comprendre — que nous avions changé d’époque et appliquent les mêmes restrictions que pour les OGM. En conséquence, des marchés se ferment — et pas des moindres, comme l’Union européenne par exemple — ce qui implique un arrêt des recherches dans les pays qui comptent sur cette clientèle-là, notamment en Afrique, alors que les chercheurs européens continuent à l’utiliser dans leurs laboratoires! Nous devons renforcer la communication scientifique pour induire un changement des mentalités. Le potentiel est colossal, car développer une plante modifiée avec cette technique coûte aussi 20 fois moins cher qu’une amélioration génétique traditionnelle et prend beaucoup moins de temps, ce qui les rendra abordables même pour de petits paysans.

Ne verra-t-on pas à nouveau des monopoles de distribution de graines «améliorées», rendues stériles pour assurer les profits des grainiers?

Nous plaidons pour que tous ces développements soient «open source», justement pour éviter cela. Il est crucial que ces progrès ne restent pas entre les mains d’un petit groupe d’entreprises mais que l’information puisse circuler de manière ouverte et que les populations du Grand-Sud aient accès à toutes les connaissances.

Ces technologies peuvent-elles aussi s’appliquer aux animaux?

Oui, il y a déjà quelques exemples, notamment en Argentine, où le génome de vaches a été modifié afin qu’elles résistent mieux au froid. On peut non seulement améliorer les bêtes elles-mêmes, mais aussi travailler sur la préparation du fourrage — en particulier pour limiter la production de méthane des bovins. Plus fondamentalement, l’élevage doit redevenir une partie d’un système agricole intégré, à petite échelle, où le fourrage est produit sur place et la fumure réutilisée dans les champs. Nous devons sortir du modèle purement économique où on calcule les inputs et les outputs en ne cherchant qu’à optimiser les rendements, ce qui induit des désastres écologiques.

Vous n’entendez donc pas, au nom du climat, interdire ou limiter la production de viande?

Ce n’est pas notre rôle. L’alimentation carnée a toujours accompagné l’évolution humaine et il y a quelques nutriments — la vitamine B12 par exemple — qu’on ne trouve que dans la viande. Ce que nous pouvons et voulons faire, par contre, c’est établir des guides de bonnes pratiques pour accompagner le choix des espèces à élever et la façon de les nourrir afin de trouver les meilleurs compromis en termes de productivité, de durabilité et d’impact climatique. Chaque ecosystème est approprié pour certaines espèces. Il faut respecter la nature quand on choisit les espèces à produire.

Cette image d’Épinal du petit paysan sur sa microferme ne se heurte-t-elle pas à la réalité démographique des grandes villes? Comment nourrir des mégapoles de 50 millions d’habitants sans agriculture ultra-intensive et sans faire voyager les denrées sur des milliers de kilomètres?

Limiter la croissance des villes est un immense défi. Il faut que la population reste au plus près de là où sa nourriture est produite, mais ça n’est déjà plus possible aujourd’hui dans les zones particulièrement denses. Les fermes urbaines, verticales, pourraient contribuer à la solution, mais on manque encore de recul. On se tourne alors vers de la production délocalisée, ce qui ne veut pas nécessairement dire surexploitation des terres et de la main d’œuvre: il existe des modèles d’agriculture contractuelle qui fonctionnent très bien et sont au bénéfice des producteurs comme des consommateurs. Le Japon le fait avec le Canada, ou les Émirats arabes unis avec le Soudan. Il incombe toutefois aux gouvernements d’accompagner ces démarches et de veiller à ce que cela ne se transforme pas en prise de contrôle d’un territoire par un autre État ou de grandes compagnies.

On ne sortira donc pas d’un réseau de distribution basé essentiellement sur les marchés…

Il faut avoir le courage d’analyser et de changer le système économique. Le modèle actuel, basé sur des subsides, ne peut pas fonctionner sur le long terme. Nous sommes en train de réaliser une grande étude systémique dont le but est de mettre au jour la vraie valeur de la nourriture. Cela permettra entre autres de chiffrer le coût astronomique que représentent les pertes à la production (17%) et le gaspillage tout au long de la chaîne de distribution, jusqu’aux consommateurs (17%): en réalisant que plus d’un tiers du travail des paysans est gâché, nous pourrons non seulement favoriser le développement et l’implémentation de solutions pour améliorer le bilan, mais aussi et surtout rendre disponible une énorme quantité de nourriture. Assez pour nourrir 10 milliards de personnes en 2050, j’en suis convaincue.

il existe des modèles d’agriculture contractuelle qui fonctionnent très bien et sont au bénéfice des producteurs comme des consommateurs”